Des révoltes qui font date #35

1989-1996 // Act Up-Paris s'engage dans un combat pour la défense des personnes atteintes du sida.

Nous apprîmes à faire de notre vulnérabilité, non plus seulement une défaite individuelle, mais une puissance collective, en puisant, dans l’épreuve même de la maladie, le principe d’une nouvelle subjectivité politique. — Philippe Mangeot, Vacarmes, 18/04/2009.

Fin des années 1970. Devant la récurrence de certaines affections dont les homosexuels semblent les premiers atteints, asthénie, perte de poids et un cancer supposé rare appelé syndrome de Kaposi, des médecins américains identifient une épidémie d’un nouveau genre. Quelques années plus tard, l’acronyme AIDS rentre dans le vocabulaire anglo-saxon pour désigner un syndrome d'immunodéficience acquise, acronyme que la traduction française reprend de façon littérale. La recherche est lancée. S’écoule une quinzaine d’années avant qu’un véritable remède ne soit trouvé, en 1996, sous la forme d’une trithérapie.

Durant les premières années qui suivent l’apparition du sida, le silence ajoute son poids de honte et de secret à une situation de détresse absolue.

Act Up faisait rejaillir toute la colère accumulée dans la traversée des années 1980 avec le sentiment qu’en tant que gay, nous étions les victimes d’une épidémie sans précédent, et néanmoins inaudibles et invisibles en tant que minorité. — Robin Campillo, Libération, 20/08/2017

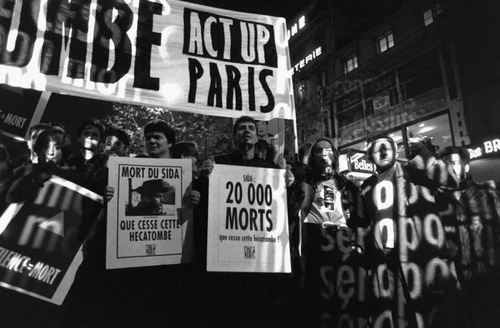

Rompre un mutisme confinant au tabou, tel est le mot d’ordre que se donne Act Up à sa création aux États-Unis, en 1987. Deux ans plus tard, Didier Lestrade, Pascal Loubet et Luc Coulavin, tous trois journalistes, créent sous la même bannière un mouvement autonome basé à Paris. Pour les sidéens, la reconnaissance par les médias devient un enjeu majeur. Le rideau de la presse dissimule un retrait plus grave, celui des autorités publiques, coupables de ne pas s’engager suffisamment sur le terrain de la prévention comme sur celui des soins. Sur le plan médical, les compagnies pharmaceutiques ne font guère mieux en développant dans l’ombre des traitements qu’elles tardent à mettre sur le marché, se signalant en revanche par des pratiques contraires à l’éthique. Contre toutes ces politiques discriminantes, Act Up s’emploie à faire savoir que les homosexuels sont loin d’être l’unique population à risque, s’agissant d’une épidémie qui concerne aussi bien les toxicomanes, les hémophiles, les travailleurs du sexe, les réfugiés, les prisonniers que plus généralement toute personne sexuellement active, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes.

Entre autres actions mémorables, le mouvement revendique un encapotement de l’Obélisque de la Concorde. Le coup d’éclat a lieu en 1993 et nécessite plusieurs mois de préparation. L’humour est une arme au même titre qu’un geste théâtral mûrement réfléchi. Les murs parisiens se couvrent de faux sang, mélange artisanal de colle et de colorant rouge dont sont remplies de petites bombes qu’on projette ensuite en des endroits symboliquement coupables, plus rarement sur des cibles humaines. Que ce soit dans la recherche de slogans ou dans l’organisation de happenings (qui prennent ici le nom de zaps, die in…), s’affiche la volonté de lier politique et esthétique, renouvelant de ce fait le militantisme de l’intérieur dans une stratégie de lutte qui fait la part belle à l’imagination.

Act Up est là comme un groupe d’acteurs qui débarque sur une scène de théâtre, que ce soit une institution, des bureaux de laboratoire, une réunion d’information, et ils en changent radicalement les dialogues, la manière de se comporter, l’orientation du récit collectif et la morale censés en découler. — Robin Campillo

Alerter, informer, faire ressentir : ce geste incandescent par lequel Act Up se distingue, Robin Campillo le rejoue avec une fulgurance qui surprend de la part d'un film qui se donne pour triple objectif d'éduquer, de transmettre et de témoigner. 120 battements par minute offre ainsi un vigoureux exemple de ce que le cinéma peut faire quand il épouse une cause sans la trahir. Il faut dire que le cinéaste, qui longtemps travailla comme scénariste et monteur sur des films de son ami Laurent Cantet (L’Emploi du temps en 2001, Vers le Sud en 2005, Entre les murs en 2008) puis de Rebecca Zlotowski (Planetarium, 2016), avant de passer à la réalisation de ses propres films (Les Revenants en 2004, Eastern Boys en 2013) fut lui-même d’abord membre d’Act Up-Paris. Séropositif depuis 1986, Philippe Mangeot, autre plume à l’œuvre dans l’écriture du long métrage a quant à lui occupé le poste de président de l’association de 1997 à 1999.

Les deux ex-militants se trouvent être l’un comme l’autre les dépositaires d’un point de vue argumenté sur le sida et les discours relatifs à une soi-disant « génération » qui aurait été la leur en tant qu’homosexuels ayant survécu à ces années précédant la découverte des trithérapies. On s’en doute, les voix du militantisme sont loin de faire l’unanimité. Ce n’est donc pas un élément fortuit du film que les séquences mettant en scène des débats en salle de réunion l’infusent en son entier. Il s’agit de remonter aux origines des tactiques de lutte bien spécifiques qui ont vu le jour à cette époque, et plus encore, de montrer leur part de subjectivité et de contradiction. À cet égard, Campillo a beau passer sans cesse du collectif à l’intime, il évite dans une large mesure ces deux extrêmes que sont la foule et un individu esseulé, pour s’approcher au plus près du concret de la chose politique.

Autre enjeu majeur du film, plutôt que de hiérarchiser les luttes, user du langage cinématographique pour les inscrire dans une généalogie. À la suite de Marx et Engels, Campillo identifie dans les journées de juin 1848 le point d’origine des révoltes de gauche. Aussi le cinéaste n’hésite-t-il pas à superposer la lecture en voix off d’un texte relatif à ce soulèvement qui, à Paris, fit des milliers de morts parmi les ouvriers venus réclamer le maintien des ateliers nationaux, à une archive de la manifestation de Notre-Dame contre l’interdiction du préservatif par l’Église.

Repris par la fiction, compressés et retravaillés afin d’échapper au mensonge plus grand de la sanctuarisation, les événements que relate 120 battements empruntent à la techno son pouls, ses moments de lyrisme volés à l’âcreté du réel, sa nébuleuse lascivité entremêlant souffrance physique et jouissance. On découvre une poignée de jeunes gens, jeunes à en crever, corps émaciés, esprit aiguisé ; contre toute autre logique, ils font le choix de s’exposer, de s’épuiser dans ce bain relationnel qu’est l’activisme, au risque d’ajouter à leurs nombreux maux l’ultime plaie de la précarité. L’entraide évidente que se doivent les militants s’intensifie d’une qualité particulière d’attention qui, sans moyen terme, oscille de la violence de la controverse aux rapports sexuels des plus tendres.

Dès lors, un reproche que l’on pourrait adresser à Campillo, et à ses brillants interprètes (Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel, Antoine Reynartz, Aloïse Sauvage…), est que le film propose une image sans doute trop séduisante de son objet, y compris sous ses aspects les plus troubles, les plus obscurs, les plus déroutants. Non pas que la condition de sidéen passe à aucun moment pour désirable, mais, effet secondaire d’une honnêteté intellectuelle capable de mettre en avant les failles du groupe plutôt que ses évidentes qualités, le rôle de militant, quoique nullement héroïsé, se pare d’un attrait indéniable, sans que l’on sache ce qui, de cet attrait, tient du cinéma ou de l’énergie propre à Act Up.

Le public semble avoir tranché en faveur de cette seconde hypothèse car, au grand regret de certaines figures historiques du mouvement (Didier Lestrade, Philippe Mangeot), le succès du film, couronné par de nombreux prix à Cannes et aux Césars, a vu affluer vers Act Up quantités de nouveaux adhérents. Loin de consolider le mouvement, la vague a provoqué la démission, en 2018, de l’équipe dirigeante, celle-ci déplorant, de la part des nouvelles recrues, un engagement fondé sur la convergence des luttes susceptibles de diluer l’identité d’Act Up.

Il semble important de signaler que le film, dans sa mise en tension réaliste de plans qui s'opposent – subversion / pédagogie, ordre /désordre, politique / intime, solitude / collectif, État / individu –, ne se place jamais sur le terrain de la victoire et de la défaite. Aucun texte additionnel ne viendra avant le générique de fin ajouter son lot d'informations factuelles quant au devenir des protagonistes ou à celui du mouvement dans son rapport aux décisions gouvernementales. L'objet n'est pas de prouver l'efficacité des méthodes d'Act Up, quoiqu'une reconnaissance de cet ordre ne soit pas non plus hors de propos. Cette reconnaissance, sans doute est-elle implicite. Toutefois, dans la mise à nu de certains mécanismes de lutte, ce qui transparaît comme à contre-jour c'est l'idée que, dans une société certes conflictuelle mais soudée, l'action politique peut s'identifier à un mode de vie, plus que nécessaire : exaltant.

Texte : Catherine De Poortere

Cet article fait partie du dossier Des révoltes qui font date.

Dans le même dossier :

- Grandir est un sport de combat « Olga » d'Elie Grappe

- Tragique dissonance : « Chers Camarades ! » d’Andreï Kontchalovski

- « The Revolution Will Not Be Televised » – Gil Scott-Heron

- Mouvement des gilets jaunes / Un documentaire de François Ruffin et Gilles Perret

- Opposition à la 2ème centrale nucléaire à Chooz / Une ballade du GAM

Cet article fait partie du dossier Éducation aux médias | visibilité LGBTQIA+.

Dans le même dossier :