Des révoltes qui font date #75

1792 // Soulèvement d'esclaves à Cuba dans une plantation de canne à sucre

Sommaire

Avec du sang, on fait du sucre. — Manuel Moreno Fraginals, « La Plantation ».

Sang et sucre

À peine les Espagnols se sont-ils installés à Cuba que la population d’Arawaks, Taïnos, Ciboneys et Caraïbes qui peuplaient originellement l’île se voit condamnée à disparaître. Les mauvais traitements et les maladies ont eu raison des indigènes qui avaient survécu aux massacres de la conquête. Bientôt le sucre, le tabac et le café deviennent les pivots d’un commerce ambitieux tourné vers les marchés internationaux. La demande en main d’œuvre est immense.

Proche de la Compagnie des Indes, Cuba devient la seconde colonie (après Saint-Domingue) à bénéficier de la traite négrière. Initié en 1513, le trafic perdurera jusqu'en 1886, soit vingt-trois ans après que l'abolition ait été décrétée aux États-Unis, et juste avant le Brésil, qui fut le dernier bastion de l'esclavage.

Des sanglantes fondations de l’économie cubaine a longtemps prévalu une vision paternaliste prompte à reléguer les Afro-Américains au rôle de martyrs sans voix. L’histoire telle qu’on se la raconte avant l’avènement du communisme dans les années 1960 veut que l’état colonial et son contingent de propriétaires fonciers ne soient pas tenus responsables du système d’exploitation dont ils profitent, pas plus d’ailleurs que le clergé complice, censé lui aussi avoir œuvré en toute bonne foi.

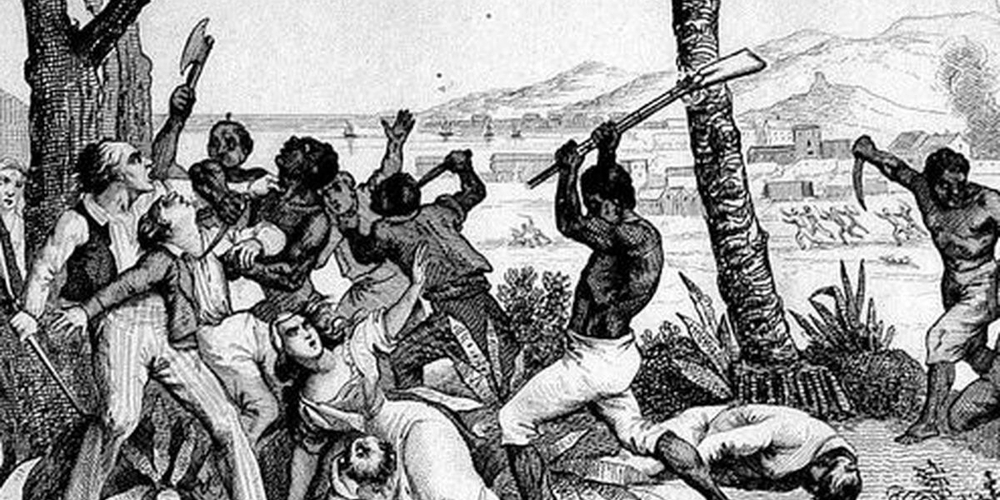

Le spectre de Saint-Domingue

Loin de la passivité que suppose le biais victimaire, il y eut des révoltes, et elles furent nombreuses. Un peu partout, en Amérique et ailleurs, la violence n’a jamais manqué de répondre à l’appel de la violence. Ce climat de tensions latentes eut pour conséquence de susciter parmi les dominants la peur du Noir. Aussi la cruauté des châtiments infligés aux fugitifs, les marrons comme on les appelait, témoigne-t-elle autant du racisme de cette société en tout point bancale, que de la crainte des oligarques que ne se produisent chez eux une réplique du soulèvement de Saint-Domingue. En 1791, cette île, bientôt rebaptisée Haïti, avait vu ses esclaves s’affranchir avec succès du colon français. Et c’est un fait qu’à Cuba, la quantité d’esclaves représente à elle seule une constante menace pour les maîtres et contremaîtres soucieux avant tout de préserver leur bien.

Saturnale

Tiré d'une lugubre anecdote rapportée dans El Ingenio (« La Plantation », 1964), œuvre de l’historien cubain Manuel Moreno Fraginals, La última cena relate un épisode plutôt singulier dans le passé colonial du pays. Les événements se déroulent dans une plantation sucrière un Jeudi saint, à la fin du XVIIIème siècle. Pour célébrer la Pâque, un riche propriétaire terrien se met en tête de réunir autour de sa table douze esclaves noirs. Fervent catholique, le planteur se prend tantôt pour Jésus Christ, tantôt pour saint François d’Assise. La nourriture est abondante et la parole, selon toute apparence, libre. Séduits pour les uns, sceptiques pour la plupart, les hommes se repaissent de viande tout en laissant leur maître les abreuver (et s’enivrer lui-même) de ses propres paroles. Cependant, sous ses grands airs d’apôtre de la foi, l’homme riche ne perd pas de vue ses affaires. Tout aviné qu’il soit, son évangélisme ne vise qu’à défendre la condition d’esclaves au sein d’un système de valeurs fondé sur le mérite, avec, à la clé, le paradis céleste comme récompense d'une vie de nécessaire labeur et de souffrance expiatoire.

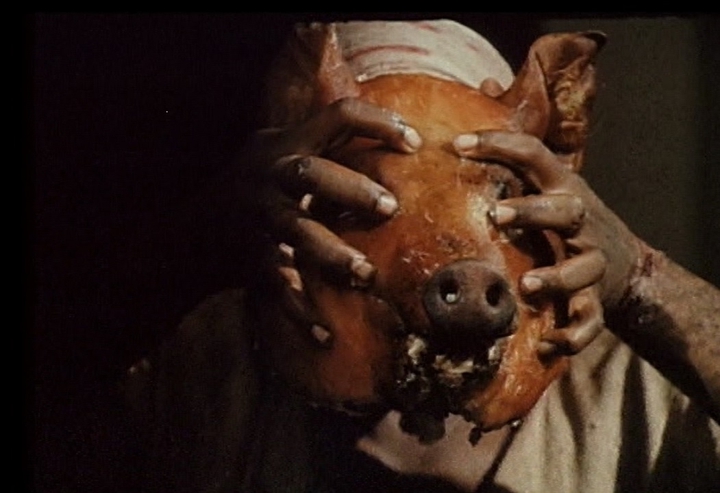

Les convives restés bien alertes ne l’entendent pas tout à fait de cette oreille, en particulier Sebastian, un de ces marrons que l’autorité n’impressionne guère et qui, pour cette raison, n’a de cesse de s’enfuir. À la fin du repas, le front serré par un bandeau maculé de sang, souvenir d’une récente tentative d'évasion, il prend calmement la parole. Plutôt que de contester le maître sur le chapitre de la Bible, il déplace les enjeux du discours. Dans la tradition olofi, raconte-t-il, la vérité finit un jour par s’approprier le visage du mensonge. C’est donc ainsi qu’elle se présente au monde, le corps de la vérité avec la tête du mensonge. Et Sebastian d’appuyer ses paroles en se coiffant d’une tête de cochon.

Le lendemain vendredi, jour de la mort et de la crucifixion de Jésus Christ, persuadés de la bienveillance de leur maître, les esclaves s’attendent à ne pas devoir aller aux champs. Les cris et les coups du contremaître ont tôt fait de leur signifier leur erreur. L'incompréhension est à la hauteur de la rage chez ces hommes poussés à bout. Cette fois, ils se dressent contre leurs bourreaux. Des violents affrontements qui s’ensuivront, seul Sebastian parviendra à se soustraire, par les pouvoirs surnaturels que lui confère sa foi dans les puissances occultes de son peuple.

Rendre justice à la mémoire des opprimés, c’est en premier lieu dégager leur action du carcan théorique de l’oppression qui tend à les invisibiliser une seconde fois. En contrepoint de ceci, la campagne de révision de l’histoire prônée par Fidel Castro n’est évidemment pas dénuée d’intérêt politique. Il s’agit pour le leader communiste de renforcer l’unité nationale en insistant sur la mixité originaire du peuple et de la culture cubaine. Membre fondateur de l’ICAIC, institut d’État créé dès 1959 dans l’optique de la propagande révolutionnaire, Tomás Gutiérrez Alea se montre personnellement investi par cette volonté militante de porter un regard critique sur l’histoire de la nation.

Le masque du mensonge

On peut être la vérité d’un moment, d’une situation, et faire de cette vérité quelque chose de faux : avoir tort. Une vérité n’indique pas que celles et ceux qui la font ont raison (…) Le paradoxe d’une telle vérité radicale, presque mortelle, c’est qu’ils ont tort mais qu’ils font apparaître quelque chose de vrai sur nous, sur eux, sur la situation. Mais ils négocient mal cette vérité avec la vie. Ils en font de la mort. — Tristan Garcia, « L’Architecture du possible. Entretien avec Jean-Marie Durand ».

Le sursaut de révolte n’est donc nullement le point d’orgue de ce tableau qui culmine plus tôt, à la fin du repas. Lorsque Sebastian prend la parole, c'est un mouvement dialectique de haut vol qui s'amorce, le texte biblique qui rencontre sa contrepartie dans le mythe olofi. Ainsi le maître, en prétendant ouvrir la discussion à la seule fin d'endoctriner ses esclaves, se trouve pris à son propre piège. La fable de Sebastian dénonce avec élégance les mensonges proférés au nom d’une vérité opportuniste.

Mais Gutiérrez qui, plus qu’un patriote convaincu, est aussi un très grand cinéaste, ne se contente pas d’ériger l'esclave en héros de la résistance contre le pouvoir des grands propriétaires, il dresse avant toute chose le portrait d’une communauté d’individus. Et c’est, tout au long de cette dernière Cène, les diverses personnalités de ces hommes arrachés à leur pays qui transparaissent dans cette étonnante relecture pascale.

Encore aujourd’hui, les actes de rébellion peinent à être reconnus comme faits majeurs de la traite. Contre le racisme qui perdure bien après la ségrégation, la mémoire des révoltes manifeste de façon absolument nécessaire l'inaliénable vitalité d'un peuple et d'une culture vivant sous un régime d'oppression.

.

Texte et captures d'écran : Catherine De Poortere

Cet article fait partie du dossier Des révoltes qui font date.

Dans le même dossier :

- Grandir est un sport de combat « Olga » d'Elie Grappe

- Tragique dissonance : « Chers Camarades ! » d’Andreï Kontchalovski

- « The Revolution Will Not Be Televised » – Gil Scott-Heron

- Mouvement des gilets jaunes / Un documentaire de François Ruffin et Gilles Perret

- Opposition à la 2ème centrale nucléaire à Chooz / Une ballade du GAM