Des révoltes qui font date #73

18 juin 1940 // Appel à la résistance / Un pas dans la nuit, un film d'Emmanuel Laborie

Sommaire

Bref retour sur quelques moments avant et après cette date charnière.

Des appels... et de la contre-propagande

17 mai 1940 : le maréchal Philippe Pétain (1856-1951), auréolé d’un énorme prestige suite à son rôle militaire durant la Première Guerre mondiale, est rappelé d’Espagne – un pays alors dirigé par le général Franco, et où Pétain exerce la fonction d’ambassadeur de France – pour rejoindre le gouvernement, après le début de l’invasion allemande. Il considère la guerre perdue, s’y oppose et impute la responsabilité au régime républicain français (1).

16 juin 1940 : Philippe Pétain devient président du Conseil (chef du gouvernement).

Dans la journée du 17 juin 1940, Charles de Gaulle part à Londres. Il est seul, n’a ni troupes ni forces politiques. Il y rencontre le Premier ministre britannique, Winston Churchill, lui expose son projet de maintenir la France dans le combat (avec le soutien du Royaume-Uni) et souhaite s’exprimer à la radio – média de masse par excellence à cette époque, d’autant que la radio londonienne émet jusqu’en France – dès que la nouvelle de la demande d'armistice tombera. Churchill, partisan de la fermeté et de la poursuite de la lutte contre le IIIe Reich, lui donne son accord de principe et met à disposition la BBC (2).

17 juin 1940 : le nouveau chef du gouvernement français, Philippe Pétain, annonce, dans un discours officiel à la radio française, qu’il faut cesser le combat et son intention de demander à l’Allemagne la signature d’un armistice (qui sera signé quelques jours plus tard, le 22 juin 1940).

Churchill et de Gaulle conviennent alors que ce dernier s'exprimera dès le lendemain sur les ondes… mais avant cela, le discours doit être communiqué au ministre de l’Information pour être validé.

Winston Churchill et Charles de Gaulle, juin 1940

18 juin 1940 (journée) : de Gaulle transmet son discours mais le cabinet de guerre britannique, soucieux de ménager le nouveau chef du gouvernement français (et plus « prudent » que Churchill), impose des corrections et demande que le texte soit plus neutre.

18 juin 1940 (soir) : l’Appel est lu par le général de Gaulle à la BBC.

19 juin 1940 : le texte est publié dans la presse anglaise (The Times et le Daily Express) mais il s’agit de la version écrite issue du Ministry of Information (MOI), reprise également par quelques journaux (« provinciaux ») français.

22 juin 1940 : la version sonore de l’Appel du 18 juin qui est connue a été enregistrée le 22 juin, jour de l’Armistice (le texte est similaire mais remanié). Le 18, rien n’avait été enregistré.

2 juillet 1940 : une version filmée de cet Appel est réalisée pour les actualités cinématographiques.

Août 1940 : une affiche – connue a posteriori par beaucoup de Français – comporte aussi un texte différent, et n’est placardée que sur les murs de Londres et de quelques grandes villes britanniques (le document est surtout diffusé parmi les Français de Londres).

Plusieurs versions de cet Appel furent donc entendues, lues ou vues et, bien que le texte ait été remanié, voire censuré, le message était clair pour celles et ceux qui le reçurent, à ce moment ou plus tard, selon leur sensibilité : il s’agissait de désobéir et d’entrer « en » résistance (le texte parle de résistance à l’ennemi mais n’est pas un appel à constituer des réseaux clandestins en France).

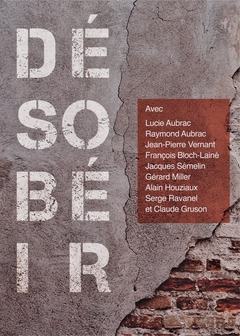

Le film et la figure qui appelle

Dans le film d’Emmanuel Laborie, la figure du général de Gaulle est hors champ ; elle n’apparaît qu’à la toute fin, au moment d’évoquer la Libération et du retour à l’ordre. La question centrale est celle de la désobéissance et de ce que cela signifie. Dans la résistance à l’ennemi, la lutte armée a certes été décisive pour combattre le nazisme mais il y a aussi deux autres dimensions non négligeables en temps de guerre, selon l’historien et politologue français Jacques Semelin : la résistance non armée ou civile (grèves, manifestations, protestations de l’Église) et la notion de désobéissance. Cette dernière n’est pas ou mal reconnue, car comment un État pourrait-il commémorer, donc justifier, ce qui nie son autorité dans un moment particulier de son histoire ?

« L’État moderne s’est construit sur le fait qu’il nous donne une sécurité, moyennant le fait que nous lui fassions allégeance. En quelque sorte, nous échangeons notre obéissance contre la sécurité. C’est pour ça qu’on peut dire « la loi nous protège ». Mais a-t-on suffisamment réfléchi à cette expression ? » — Jacques Semelin

La difficulté pour tout résistant est celle du pas qu’il faut franchir pour sortir de la légalité, celui du passage dans la clandestinité, du combat assumé… Il avait fallu toute une nuit de discussion entre Raymond Aubrac et sa femme Lucie, pour que celle-ci parvienne à le convaincre. La difficulté de ce « pas dans la nuit », il l’avait éprouvée personnellement, comme tout « résistant ».

C’est en tournant un autre film – sur un autre résistant – que le cinéaste Emmanuel Laborie était entré en relation avec Raymond Aubrac qui, au terme de leur première rencontre, lui donna un conseil : la prochaine fois que vous ferez un film sur des résistants, demandez-leur quand est-ce qu’ils ont désobéi pour la première fois. Ce projet du Pas dans la nuit ou La Désobéissance est né de leur rencontre et de cette phrase un peu énigmatique.

Ce film de parole s’interroge sur la difficulté de franchir le pas, sur la notion d’engagement et de combat en temps de guerre, pour interroger ce qui distingue ceux qui choisissent d’obéir (3) ou de désobéir, et aussi sur ce qu’il reste de cette désobéissance, une fois la guerre finie.

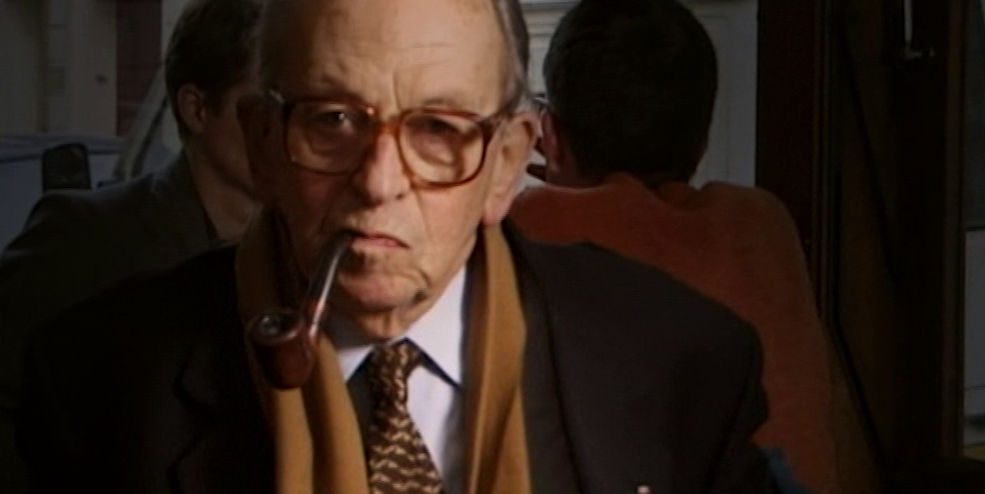

Charles de Gaulle à la Libération de Paris

Pour se concentrer sur cette parole des témoins, le parti pris formel est simple, et assez radical (pour les standards télévisuels) : le cinéaste et le chef opérateur ont opté pour une lumière unidirectionnelle, plongeant le reste de l’image dans l’obscurité… une manière de rappeler la fragilité d’une présence (certains témoins, à l’époque du tournage, sont encore vivants… mais pour combien de temps encore ?) et peut-être aussi d’évoquer indirectement cette Armée des ombres, un roman de Joseph Kessel paru en 1943 à Alger (en France libre) et adapté au cinéma par Jean-Pierre Melville en 1969, sous le même titre.

Il ne s’agissait pas pour Emmanuel Laborie de faire un « film d’histoire » mais de partir de la Résistance pour arriver à une réflexion contemporaine… s’interroger sur ce que cette période met en scène, sur ce qu'elle nous apprend et qui peut nous « servir » aujourd’hui.

Toutes et tous avaient été des volontaires, toutes et tous avaient choisi consciemment de désobéir. Cependant, avant d’être une aventure collective, la Résistance est d’abord une aventure personnelle. Comme le lui avait suggéré Raymond Aubrac, par son invitation à se pencher sur l’importance de la désobéissance dans les parcours individuels, le cinéaste a abordé les choses sous cet angle de l’intime (et non en tant qu’historien, ce qu’il n’est pas)… ce qui lui permettait aussi de trouver sa place, en tant qu’homme et en tant que cinéaste.

« La désobéissance était un point de passage, une porte d’entrée pour comprendre ce que pouvait être cette aventure intime. » — Emmanuel Laborie (livret accompagnant l'édition DVD)

Retour de la loi

À la Libération, lorsque de Gaulle revient en France, il est repris par la logique de l’État, et c’est en chef d’État qu’il entend reprendre les choses en main (une fonction qu’il n’a jamais quittée, en réalité, considérant Pétain et le gouvernement de Vichy comme illégitimes). L’obéissance redevient une vertu incontournable après ce qui apparaît comme une « parenthèse » dans l’histoire française. Désormais, c’est l’État qui s’occupe de l’ordre et, dans son souci de reconstruire l’État, Charles de Gaulle préfère faire appel à des technocrates plutôt qu’à la Résistance… Ce qui sera amèrement vécu par toutes celles et tous ceux qui s’étaient engagé·e·s dans la clandestinité par éthique personnelle.

(1) Plus tard, lorsque Philippe Pétain dirigera la France depuis Vichy, en zone libre (de 1940 à 1944), son régime autoritaire montrera sa férocité envers les institutions républicaines et les libertés fondamentales, dissolvant syndicats et partis politiques, instaurant des lois antimaçonniques et antisémites, et collaborant volontiers avec l’Allemagne nazie.

(2) La BBC a alors le monopole de la radiodiffusion au Royaume-Uni.

(3) Le film évoque la célèbre expérience de Stanley Milgram, un psychosociologue américain marqué par le nazisme, qui voulait étudier le phénomène de la soumission à l’autorité. Une expérience de psychologie sociale qui consiste à créer une situation de simulation de torture. Ce qui ressort de cette expérience est le processus de déresponsabilisation de l’individu, de parcellisation des tâches. Au bout du compte, plus personne n’est responsable, quoi qu’il ait pu faire.

Cet article fait partie du dossier Des révoltes qui font date.

Dans le même dossier :

- Grandir est un sport de combat « Olga » d'Elie Grappe

- Tragique dissonance : « Chers Camarades ! » d’Andreï Kontchalovski

- « The Revolution Will Not Be Televised » – Gil Scott-Heron

- Mouvement des gilets jaunes / Un documentaire de François Ruffin et Gilles Perret

- Opposition à la 2ème centrale nucléaire à Chooz / Une ballade du GAM