Des révoltes qui font date #22

Printemps 2011 // Printemps arabe en Tunisie, la "Révolution de Jasmin"

Arrivé au pouvoir en 1987 grâce à un coup d’État médical, le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali est resté à la tête du pays pendant près de 24 ans. Il fut réélu à chaque élection avec une majorité très suspecte, dépassant à chaque fois les 89% des voix. Régnant face à une opposition quasi inexistante, il a géré le pays de manière autoritaire, avec peu de respect pour les droits de l’homme. C'est toutefois avant tout son bilan économique qui provoquera sa chute. Grevé par des choix politiques discutables et par une corruption aux plus hauts échelons du gouvernement et parmi les proches de Ben Ali, le pays a sombré dans une crise marquée par un taux extrêmement élevé de chômage et un niveau moyen de pauvreté grandissant.

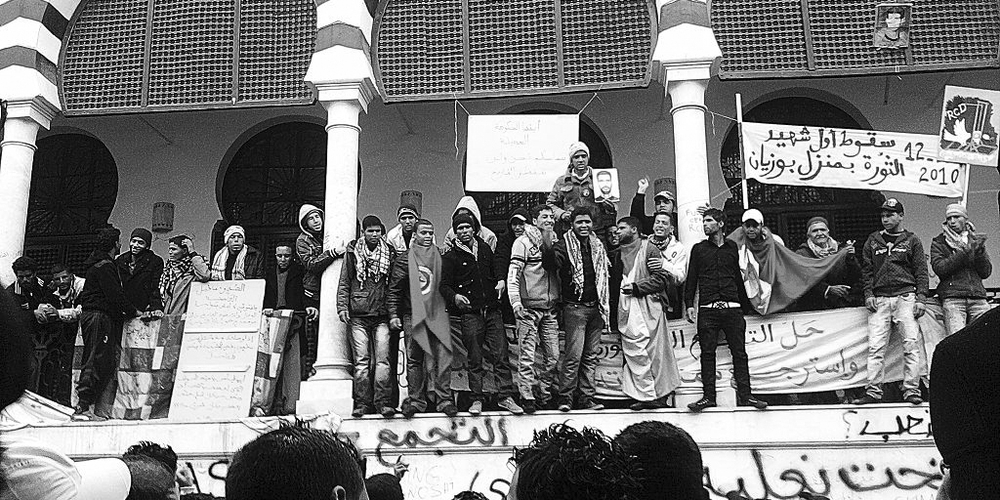

En décembre 2010, dans la ville de Sidi Bouzid, à 300 km de Tunis, un vendeur de légumes ambulant de 26 ans se voit confisquer ses produits et sa charrette puis se faire battre par la police. Il met fin à ses jours en s’immolant par le feu en signe de protestation. Les manifestations que cet événement a déclenchées, de locales et limitées qu’elles étaient au début, vont s’étendre à tout le pays et devenir une contestation du pouvoir absolu et des malversations du président. Celui-ci tentera dans un premier temps de promettre des réformes et des compromis, avant de choisir la voix de la répression et de déclencher l’état d’urgence. La révolution de Jasmin, comme on l’appellera plus tard, durera 28 jours et se soldera par la destitution de Ben Ali, qui s’exilera en Arabie Saoudite et sera condamné in absentia à 200 ans de prison.

En janvier 2011, une vidéo deviendra virale sur YouTube et deviendra le symbole et l’hymne de la révolution tunisienne. Enregistrée dans l’avenue Bourguiba à Tunis, durant une manifestation, on y voit la chanteuse Emel Mathlouthi interpréter a capella sa chanson “Kelmti Horra” (Ma parole est libre). La chanson sera reprise à travers toutes les manifestations du Printemps arabe, de la Tunisie à l’Égypte. Emel Mathlouthi avait découvert cette chanson plusieurs années auparavant alors qu’elle s’était exilée volontairement, en France d’abord, puis à New York. Écrite par le jeune poète Amine El Ghozzi, elle cristallisait les espoirs et la rage de leur génération. C'est en Europe que Mathlouthi l’a interprétée pour la première fois. Ses textes contestataires lui avaient auparavant attiré la foudre des censeurs tunisiens et elle s’était vue interdite des antennes et des concerts officiels. De plus en plus politiques et polémiques, interprétés de plus sur des musiques côtoyant le heavy metal et la musique électronique autant que la musique traditionnelle arabe, ses morceaux ne cadraient pas avec le régime. Elle deviendra au contraire en Europe un symbole de la chanson arabe contestataire.

Je suis la voix de ceux qui ne renoncent pas / Je suis libre et ma parole est libre […] N’oublie pas le prix du pain / N’oublie pas celui qui a semé en nous le chagrin — Amine El Ghozzi

Mais c’est la version a cappella de cette séquence YouTube qui deviendra la plus populaire dans le Maghreb. Rentrée en Tunisie pour suivre les manifestations, c’est quasiment par hasard qu’elle a été filmée, et le succès de la vidéo a été tout à fait inattendu. Aujourd'hui, c’est un succès difficile à porter pour une artiste aussi indépendante que Mathlouthi. Si elle a interprété sa chanson sur de nombreuses scènes internationales comme lors de la cérémonie du prix Nobel en 2015, ou lors du festival international de Carthage de 2017, c’est parfois un fardeau qui pèse sur le reste de sa carrière. Depuis l’époque de la révolution, la chanteuse a produit quatre albums, tous fort ambitieux, qui, tout en restant profondément engagés, veulent aborder des horizons plus vastes, lyriquement comme musicalement.

Le premier, en 2012, s’appelait naturellement Kelmti Horra, le second en 2017, intitulé Ensen (Humain), associait la voix de Mathlouthi à des sonorités hybrides associant instruments électroniques et traditionnels. L’album, au casting international, était produit par l’Islandais Valgeir Sigurðsson, collaborateur de Mum, Sigur Ros, Brian Eno ou encore Björk, et le Franco-Tunisien Amine Metani, du collectif Arabstasy. Le troisième album, Everywhere We Looked Was Burning, sorti en 2017, la voyait chanter avant tout en anglais afin d’internationaliser son propos et ses textes abordant les diverses crises écologiques, migratoires et sociétales contemporaines. En mars 2020, elle était à Tunis, en visite chez ses parents, quand la pandémie du Covid-19 a touché le pays. Elle a utilisé la quarantaine pour enregistrer, seule à la guitare et à la voix, sans ses collaborateurs habituels, un album intitulé The Tunis Diaries. Divisé en deux parties, il est composé pour la première de nouvelles versions de neuf de ses anciens titres et pour la seconde de neuf reprises d'artistes occidentaux comme David Bowie, Nirvana, Black Sabbath, Rammstein, Jeff Buckley, System of a Down ou Leonard Cohen.

Mathlouthi est loin d’oublier le morceau qui l’a fait connaître. Elle a publié en ligne, le 13 juillet 2020, une version orchestrale de son tube Kelmti Horra (Ma parole est libre) à laquelle une cinquantaine d'artistes de plus d'une vingtaine de pays ont participé.

Benoit Deuxant

Cet article fait partie du dossier Des révoltes qui font date.

Dans le même dossier :

- Grandir est un sport de combat « Olga » d'Elie Grappe

- Tragique dissonance : « Chers Camarades ! » d’Andreï Kontchalovski

- « The Revolution Will Not Be Televised » – Gil Scott-Heron

- Mouvement des gilets jaunes / Un documentaire de François Ruffin et Gilles Perret

- Opposition à la 2ème centrale nucléaire à Chooz / Une ballade du GAM