Après nous, ne restera que la terre brûlée - Delphine Fédoroff

La Zone correspond au territoire de 300 000 hectares qui entoure la centrale Lénine. Le 26 avril 1986, en pleine nuit, un de ses réacteurs a explosé. Trente ans cela peut paraître une éternité pour ceux qui, peut-être, n’ont pris connaissance de l’événement qu’à la suite de la catastrophe, jugée tout aussi grave, survenue à Fukushima au mois de mars de l’année 2011. Mais qu’on songe à la terre ou aux hommes, le nucléaire ne connaît pas d’oubli. Il faut des siècles avant que les particules radioactives qui colonisent les sols ne retrouvent un état pacifié. Entre-temps, la pollution s’installe, elle se fond dans le paysage : indécelable, invisible, inodore. La Zone ne ressemble pas à un désert, à un territoire malade où rien ne pousserait ; la nature qui, la première, devrait s’ériger en témoin du désastre, jouit plutôt d’être laissée à l’abandon. Ce trouble entre une apparence de sauvagerie susceptible d’attirer à elle des fous, mais surtout des malheureux – et il n’en manque pas en Russie comme ailleurs – et la menace réelle d’un empoisonnement transparaît dans le destin compromis de la Zone qui, faute d’incarner le danger qu’elle abrite, se laisse doucement repeupler.

Mais si les gens viennent et reviennent, c’est d’abord parce qu’ils ont été expulsés. Au lendemain de l’explosion et durant les mois qui ont suivi, c’est-à-dire bien trop tard pour que la radioactivité n’ait pas déjà causé des ravages irrémédiables, quelques 250 000 citoyens soviétiques ont été déplacés sans ménagement moyennant une compensation symbolique. Parmi eux, des Ukrainiens, des Biélorusses, les habitants de Tchernobyl, de Pripyat et des localités qui, proches de la centrale, furent décrétées inhabitables. Brutale, arbitraire et définitive (il fallait tout abandonner, interdiction d’emmener le moindre objet avec soi, les animaux de compagnie devaient être abattus), le moins que l’on puisse dire de la gestion environnementale, sociale, politique et humaine de la crise, c’est qu’elle a dépassé en horreur la tragédie même. En termes de dégâts sur la santé publique, la détresse consécutive aux départs forcés pourrait avoir été plus dommageable que l’irradiation. Bien sûr, ce ne sont pas des faits dont les registres font état, ceux-ci, faussés ou perdus, ne donnent lieu qu’à de sinistres spéculations. La mémoire de Tchernobyl n’est pas dans les chiffres, pas plus qu’elle n’est dans l’image, dans les contours trompeurs du paysage. Si ce dernier en garde de funestes traces, la véritable empreinte des événements, avec ce que cela comporte de pensées irrationnelles, d’appréciations subjectives et de ténèbres, rien d’autre que la matière même du vécu, il n’y a que la parole qui puisse, de façon parcellaire et momentanée, y donner accès.

Emprunter le chemin

du témoignage pour prendre mesure de la catastrophe humaine que fut Tchernobyl

conduit immanquablement à La Supplication.

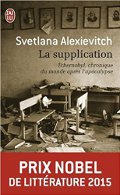

Ce livre, publié en 1997, est le fruit d’un immense travail de collectage et de

réécriture accompli pendant les dix années qui ont suivi l’accident. Il n’est

pas indifférent que l’auteur, Svetlana Alexievitch, récemment couronnée du prix

Nobel de littérature, soit elle-même biélorusse. Par l’obstination et le

courage dont a fait preuve cette ancienne journaliste, un couloir d’expression

digne et sensible s’est ouvert aux populations sacrifiées. Le résultat est, il

faut bien l’avouer, d’une lecture éprouvante, comparable à celle des plus

grands, c’est-à-dire aux pires récits du goulag (Chalamov, Soljenitsyne).

Telles qu’elles nous parviennent, les voix nombreuses bien que distinctes

portées par l’écriture de Svetlana Alexievitch forment un ensemble que

l’horreur du propos resserre, un chœur dense, fiévreux, uni dans la douleur,

accord auquel renvoie le singulier du titre : La Supplication.

Emprunter le chemin

du témoignage pour prendre mesure de la catastrophe humaine que fut Tchernobyl

conduit immanquablement à La Supplication.

Ce livre, publié en 1997, est le fruit d’un immense travail de collectage et de

réécriture accompli pendant les dix années qui ont suivi l’accident. Il n’est

pas indifférent que l’auteur, Svetlana Alexievitch, récemment couronnée du prix

Nobel de littérature, soit elle-même biélorusse. Par l’obstination et le

courage dont a fait preuve cette ancienne journaliste, un couloir d’expression

digne et sensible s’est ouvert aux populations sacrifiées. Le résultat est, il

faut bien l’avouer, d’une lecture éprouvante, comparable à celle des plus

grands, c’est-à-dire aux pires récits du goulag (Chalamov, Soljenitsyne).

Telles qu’elles nous parviennent, les voix nombreuses bien que distinctes

portées par l’écriture de Svetlana Alexievitch forment un ensemble que

l’horreur du propos resserre, un chœur dense, fiévreux, uni dans la douleur,

accord auquel renvoie le singulier du titre : La Supplication.

Avec un dispositif assez semblable, mais une focale réduite à un territoire plus restreint, Delphine Fédoroff obtient l’effet inverse. Après nous, ne restera que la terre brûlée renvoie l’image d’une population éparse, isolée, avec de grands silences qui séparent les gens. Résolument antispectaculaire, cette approche s’appuie sur l’image et le son direct pour conjurer l’abstraction, mécanisme par lequel l’esprit se défend du sentiment de l’horreur. Un quotidien défait n’est plus de l’ordre de l’irreprésentable. Par sa morne tranquillité, le cauchemar rejoint la réalité et ne subsiste en elle que sous la forme générique du deuil. Tout est neige et tout est froid, un décor presque banal pour la Russie postcommuniste. À pas feutrés (comme semblent l’être ceux de la réalisatrice), on entre dans le village de Dityatkine. Cet endroit qui se situe à la limite du périmètre d’exclusion offre une belle métaphore de ce que c’est que de n’être ni vivant ni mort, ni au monde ni en dehors. C’est à une subtilité administrative que le village doit d’avoir été maintenu hors de la Zone. L’anecdote pourrait ne prêter qu’à rire si elle ne révélait pas davantage la cruelle incohérence des mesures de protection prises par les autorités au moment la catastrophe. Du reste, les survivants interrogés par Delphine Fédoroff – laquelle n’apparaît jamais à l’écran sinon par la voix en alternance avec celle de son assistante – s’accordent à dire que la plus grande faute commise à leur égard fut de les avoir arrachés à leur terre. Il aurait suffi, assènent-ils, que les jeunes s’en aillent ; eux, les anciens, une raison plus puissante que l’hypothétique préservation de leur santé les enjoignait de rester. De fait, ceux-là, ce n’est certes pas la radioactivité qui les a tués, mais le chagrin, la folie, l’incurable nostalgia qui guette le Russe lorsqu’on l’éloigne du sol natal.

C’est une parole précieuse restituée avec une grande délicatesse que Delphine Fédoroff achemine jusqu’à nous. Ne pas intervenir, ne pas commenter est sa façon à elle de se mettre à hauteur de la rencontre et d’honorer ses interlocuteurs, mais aussi, et c’est le plus important, d’assumer son statut d’étrangère à la catastrophe, statut qu’aucune phrase ne résume mieux que : « tu n’as rien vu à Hiroshima ». Toutefois, sans mise en contexte, le film pourrait faire illusion sur un spectateur non averti. À l’écoute exclusive des survivants, on court le risque d’oublier les morts. Non pas ceux que l’exil a détruits, mais ceux qui, aux premiers jours du drame, ont affronté les deux fléaux du nucléaire : le feu et la poussière. Les liquidateurs, les pompiers, les mineurs et tous ceux que le cancer (de la thyroïde et du sang) a cueillis très tôt et dont l’agonie prévisible a pris des proportions démesurées. De ces réalités-là, inconcevables sans doute même pour les témoins directs, on ne parle guère, pas plus qu’on ne tient à s’en souvenir. La séquence sur laquelle le film se referme et qui, justement, se déroule au cimetière selon les rites de la Pâque orthodoxe rend presque palpable le silence qui émane des morts. Cette lacune, cette couche de non-dits tend à fausser les propos des samossioly, tels qu’on surnomme ceux qui se sont revenus sur les terres dépeuplées. De fait, leurs discours abritent trop de fantômes pour ne pas sonner creux et paraître plus légers qu’ils ne le sont réellement. Car il faut bien n’avoir gardé dans la vie que très peu d’espoir pour accepter d’affronter le risque de la solitude et celui d’une souffrance définitive. Mais une pensée inverse guide les samossioly, celle qui leur avait déjà murmuré de ne pas partir : le sentiment de la communauté. C’est en Ukraine, à Kiev, à une centaine de kilomètres de Tchernobyl, que la civilisation russe est née. Et c’est là pour des milliers de personnes le dernier, le seul endroit, qui donne sens à une vie qui, vécue dans le réconfort et l’intelligibilité des traditions, sur un sol aimé et encore fécond, a toujours plus de poids qu’une vie individuelle. C’est là ce qui donne son prix au travail de la réalisatrice, d’avoir compris et de nous faire entendre que ce monde-là, fût-il en sursis, ne peut prendre pour ceux qui l’habitent encore l’apparence de la mort : c’est contre elle l’ultime remède.Catherine De Poortere

article paru à l'origine dans le Détours - Nature Culture #2 (janvier-février-mars 2017)