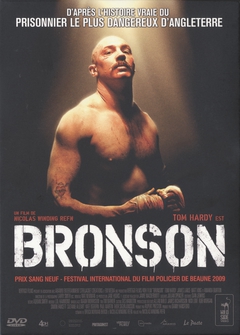

Bronson, quand la violence devient art

Nicolas Winding Refn (qui réalisera juste après le magnifique Valhalla Rising) traite en effet de la captivité, celle que Charlie Bronson s’est construite, conséquence logique de son besoin de célébrité. Car c’est bien le besoin de reconnaissance qui a mené Michael Peterson (son vrai nom) à passer plus de trente années de sa vie sous les verrous. Condamné à tourner en rond dans sa cellule, cherchant désespérément un moyen de se faire connaître, il se pose en artiste en devenir avec la violence comme seule forme d’expression. Cet emprisonnement tant physique qu’égocentrique est magnifié par la construction très géométrique de la mise en scène (de la composition des cadrages aux mouvements de caméra). Le réalisateur utilise l’histoire vraie de ce détenu autoproclamé « le plus violent de Grande-Bretagne » pour dresser un portrait plus intimiste que réaliste. Très loin du biopic traditionnel, il mêle opéra classique et esthétique pop issue d’un certain cinéma des années 1960 pour dévoiler son personnage, ce Charlie Bronson qui n’est au final qu’une interprétation, un alter ego négatif. Par l’entremise d’inserts théâtraux, c’est Bronson lui-même qui présente sa vie carcérale au public, donnant une vision de celle-ci encore plus absurde et excentrique. Cette double articulation autour du concept de l’interprétation résonne in fine comme un regard plein de cynisme sur la société du spectacle et les attentes/conséquences qu’elle génère de facto.

Bronson rappelle à bien des égards A Clockwork Orange par le travail de mise en scène comme par le rapport entre la violence visuelle et l’harmonie des compositions musicales qui l’accompagnent. On y retrouve également l’influence d’un Kenneth Anger pour le rapport sons/images et la dimension très sensorielle de l’ensemble. Violent, outrancier et très maîtrisé, ce Bronson vaut assurément le détour et mérite qu’on aille au-delà de la simple bande-annonce, une fois de plus inutilement outrancière et racoleuse.