ENFER (L')

Reprise d’un chef-d’œuvre impossible, inachevé.

Deux films où les femmes payent la folie des hommes au prix fort, sous l'ombre portée d'un chef-d'œuvre annoncé, inachevé et maudit, mais dont on peut enfin circonscrire le mystère.

Bien moins que de narrer l'épopée d'un échec avec le ratio de dramaturgie ad hoc qui colle trop souvent aux basques de ce genre d'entreprise (revoir en bon contre-exemple le Lost in La Mancha de Keith Fulton et Luis Pepe, documentaire retraçant la non-réalisation chaotique de l'adaptation de Don Quichotte par Terry Gilliam), L'Enfer d'Henri-Georges Clouzot... de Serge Bromberg & Ruxandra Medrea, est avant tout la résultante de la « découverte » et de la remise en état d'images et rushes (185 boites !), ultimes vestiges d'un mythe cinématographique toujours vivace, alimenté par la rareté des traces visuelles disponibles. D'après Costa-Gavras, alors assistant réalisateur, c'est la vision du Huit et Demi de Fellini qui décide Clouzot, en 1964 (il a 56 ans), à rompre avec le formalisme classique d'un cinéma auquel il a déjà offert quelques solides incunables (Le Corbeau, Quai des Orfèvres...). Grand amateur de musique et de peinture, le Français nourrit l'ambition d'un film interpénétré d'art contemporain d'une inventivité plastique sans pareille, et qui fera date. Son «grand œuvre filmique» en quelque sorte, est bâti à contrario sur une trame presque convenue; un homme éprouve une jalousie obsessionnelle pour sa femme qu’il croit infidèle et devient la proie de fantasmes qui le conduisent aux frontières de la névrose. Clouzot entend tourner les scènes « tangibles » en noir et blanc et les effets de réalité altérée en couleur. Il fait reposer son film sur une Romy Schneider (Odette) au zénith de sa beauté (elle a 25 ans) et prête à tout pour gommer son image encore tiède de Sissi, en duo avec Serge Reggiani (Marcel). À l’abri des contraintes financières – il reçoit l’assurance de la Columbia de disposer d’un budget illimité – Clouzot attaque L’Enfer par sa face expérimentale et accumule des centaines d’heures d’essais où, en résonance à l’art cinétique qui triomphe alors, il se frotte aux procédés nouveaux de décomposition des couleurs primaires, recourt à des dispositifs visuels inédits, dont des systèmes d’éclairage (héliophore), de miroirs et de lentilles complexes inusités, et à nombre de maquillages et peintures sur corps. Le son et la partition musicale ne seront pas en reste et bénéficieront d’apports et de collaborations tout aussi modernistes (et du savoir-faire de quelques échappés de l’IRCAM).

Le tournage a lieu à l’été 1964 dans le Cantal, dans un petit hôtel en bordure d’un lac que surplombe l’imposant viaduc ferroviaire de Garabit, et où le passage régulier des trains annonce les débordements répétés en territoire de folie. Folie qui, insidieusement gagne petit à petit un « chantier » placé sous le couperet d’un timing mortel (le lac doit être vidé sous peu) et d’un perfectionnisme absolu qui aura successivement raison de la santé de Reggiani, puis… de celle de Clouzot lui-même, qui fait un infarctus, sonnant le glas de L’Enfer !

De ce film en jachère pour l’éternité demeurent des pellicules presque sans son d’une insondable beauté formelle, l’image d’une Romy Schneider au magnétisme sauvage et irréel, et le regard insomniaque et halluciné d’un Reggiani, un rasoir à la main, qui vient peut être de commettre l’irréparable.

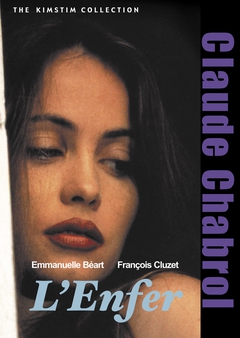

Trente ans plus tard, (feu) Claude Chabrol reprend le scénario de Clouzot mais l’ajuste sur mesure aux paramètres millimétrés de son cinéma. Paul (formidable François Cluzet) tient une petite auberge et se voit, à l’aune de difficultés économiques toujours grandissantes, atteint de bouffées de jalousie de plus en plus implacables à l’encontre de sa femme, Nelly (Emmanuelle Béart) dont il est persuadé qu’elle le trompe. Si les deux films partagent d’évidence de nombreuses similitudes avec nombre de scènes quasi identiques (et appartenant au versant réaliste chez Clouzot s’entend), et au moins un acteur en commun (le séducteur Mario David, dont c’est le dernier film), Chabrol orchestre la lente descente de Paul dans les méandres de la folie avec les moyens traditionnels d’une mise en scène dont l’ellipse demeure la figure suprême: le gâteau de mariage et sa mariée de sucre sans tête ou cette sortie nuptiale que Paul ne remarque même pas alors qu’il la frôle, trop occupé à pister son épouse à l’insu de celle-ci… Le moment de non-retour est classiquement borné – Paul entend des voix – mais L’Enfer entrouvre une porte sur le fantastique avec une fin aux interprétations multiples, un Cluzet aux traits tendus par l’effroi, les yeux comme deux abîmes jumeaux, insondables, et une Emmanuelle Béart ligotée aux barreaux du lit, inanimée…

Art moderne et destin funeste seront à nouveau mêlés dans le dernier film d’Henri-Georges Clouzot en 1968, La Prisonnière. Josée (Elisabeth Wiener) travaille pour la télévision et est mariée à Gilbert Moreau (Bernard Fresson) qui n’est pas à une entourloupe sentimentale près pour les besoins de sa carrière de plasticien contemporain. Ce dernier est employé par le mystérieux Stanislas Hassler, directeur de galerie d’art qui nourrit une passion dévorante pour la photo érotique tendance sado-maso. Intriguée, Josée insiste pour devenir son modèle et tombe « violemment » amoureuse de Stanislas. Mais celui-ci semble effrayé par les images d’un possible bonheur et disparaît sans un mot de leur lune de miel en Bretagne. Et toute cette agitation a mis la puce à l’oreille de Gilbert.

Dans son ouverture, La Prisonnière recycle en accéléré et sur un ton presque kitsch (un vernissage où se pointe un florilège d’acteurs de l‘époque) les préoccupations plastiques évoquées plus haut (art cinétique encore), avant de dévier rapidement d’une possible critique sociétale (vacuité de l’art et de la société de consommation) vers la description d’un rapport amoureux foncièrement inégal et vicié, et où une femme aimante va à nouveau faire les frais d’un homme sous l’emprise de ses démons intérieurs. À ceci près qu’à la fin de La Prisonnière, l’accident (fatal ?) de Josée, lui épargne peut-être le calvaire d’une interminable descente aux… enfers !

Dans son ouverture, La Prisonnière recycle en accéléré et sur un ton presque kitsch (un vernissage où se pointe un florilège d’acteurs de l‘époque) les préoccupations plastiques évoquées plus haut (art cinétique encore), avant de dévier rapidement d’une possible critique sociétale (vacuité de l’art et de la société de consommation) vers la description d’un rapport amoureux foncièrement inégal et vicié, et où une femme aimante va à nouveau faire les frais d’un homme sous l’emprise de ses démons intérieurs. À ceci près qu’à la fin de La Prisonnière, l’accident (fatal ?) de Josée, lui épargne peut-être le calvaire d’une interminable descente aux… enfers !

Yannick Hustache