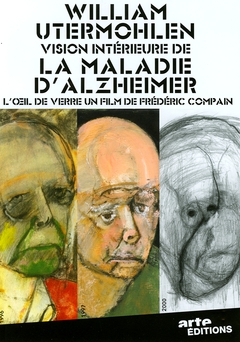

OEIL DE VERRE (L')

William Utermohlen a connu un succès précoce avec sa peinture avant d’être démoli par la critique dans les années 60 : il était en effet à côté des modes et des tendances. En pleine période de l’art conceptuel et des happenings, il restait avant tout un figuratif. Non sans inventivité en phase avec son époque, mais « ça ne se faisait pas ». Il en a souffert, s’est refermé dans la déprime avant de retrouver un nouvel élan dans les années 80 où il entreprend de travailler à partir de photos. Il étudie scrupuleusement les scènes, les personnages, les objets à travers de nombreux clichés sous tous les angles. La représentation picturale, toujours figurative, gagne de nouvelles dimensions : elle est comme la synthèse, en un seul plan, de ce que l’on peut voir sous des angles complémentaires. Les images sont très riches, dynamiques et nerveuses, non dépourvues d’anxiété. Le peintre a une personnalité anxieuse.

William Utermohlen a connu un succès précoce avec sa peinture avant d’être démoli par la critique dans les années 60 : il était en effet à côté des modes et des tendances. En pleine période de l’art conceptuel et des happenings, il restait avant tout un figuratif. Non sans inventivité en phase avec son époque, mais « ça ne se faisait pas ». Il en a souffert, s’est refermé dans la déprime avant de retrouver un nouvel élan dans les années 80 où il entreprend de travailler à partir de photos. Il étudie scrupuleusement les scènes, les personnages, les objets à travers de nombreux clichés sous tous les angles. La représentation picturale, toujours figurative, gagne de nouvelles dimensions : elle est comme la synthèse, en un seul plan, de ce que l’on peut voir sous des angles complémentaires. Les images sont très riches, dynamiques et nerveuses, non dépourvues d’anxiété. Le peintre a une personnalité anxieuse.

Ce que ne vient pas arranger le sentiment que la réalité se dérobe, que la mémoire flanche. C’est au début des années '90 que le diagnostic Alzheimer est prononcé. Pas d’effondrement, le peintre entreprend de réagir et de lutter par ce qu’il sait le mieux faire : peindre. On a l’impression, même, qu’une certaine frénésie s’empare de lui, un sentiment d’urgence pour peindre contre la maladie, ne pas la laisser agir sans enregistrer ses manières d’agir, sans en prendre l’empreinte et la révéler picturalement. Il se lance dans une série baptisée « Conversations Pieces » dont le but est de fixer, d’enregistrer les lieux où il vit, l’espace, le mobilier, les couleurs, les ambiances, les visiteurs réguliers, les conversations qui animent cette vie partagée d’un peintre et d’une historienne d’art. Ces toiles arrachées à la maladie gagnent en modernité.

La caméra cherche à saisir l’œil du peintre dans cet appartement, matrice de souvenirs, symbole d’un habitus comme espace de mémoire, patiné par les habitudes, les gestes quotidiens, l’atmosphère de réflexions informelles, récurrentes, dans laquelle on se construit. Elle avance lentement, embrasse le vide, happe l’absence de l’être qui y vivait, ou s’éloigne en lents travelling arrière, laissant s’installer le vide, la fuite, la perte. Le document, de manière peut-être un peu naïve, mais en même temps efficace, montre bien ce lien entre les choses et leur utilisation dans la toile, ce va-et-vient entre le décor, le modèle et la construction d’un tableau.

La maladie progresse, le « cerveau est de plus en plus plein de trous, la main dessine, qu’est-ce qui est dehors, qu’est-ce qui est dedans ? », le peintre continue à travailler. Il peint et dessine ce qu’il voit, en fonction de ce que le cerveau lui permet d’appréhender. La mémoire des techniques, la compréhension des volumes, des couleurs, la connexion entre les différents éléments qui composent une image, tout s’effrite. En s’obstinant à représenter, il réalise un portrait de la maladie, un journal clinique illustré. Ca ne devient jamais de l’art brut, la peinture d’une personne malade, même quand les facultés sont très atteintes, ça reste la continuation d’un peintre professionnel. Plus on s’approche de l’inéluctable, plus les représentations flirtent avec l’informe, l’innommable, l’abandon des tissus, la perte des traits, l’effacement de la personnalité. Les miroirs dans l’appartement sont désormais recouverts. A partir du cas particulier d’un artisan qui fabrique des images, l’avancée sournoise de la maladie est visualisée, sobrement, matérialisée comme un ennemi invisible, qui suce la mœlle de la vie, coupe les communications avec l’extérieur.

En jouant sur l’évocation d’une activité et le mouvement suspendu dans des couloirs, un salon, un atelier, cernant une absence, une vie échappée, recueillant quelques témoignages sans pathos, le message prend à la gorge.

Pierre Hemptinne