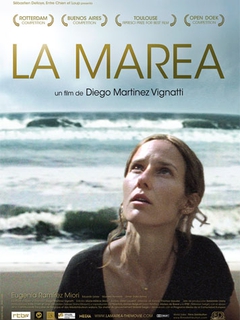

"La Marea", un film de Diego Martinez Vignatti

L’œil ne capte d’abord que la stupeur: visages de cire derrière un pare-brise démoli, rien ne bouge. Imperceptiblement le tableau s’anime, une femme prostrée ouvre les yeux, tourne lentement la tête de droite à gauche; à quelques pas, autour de la voiture ça crie, ça s’agite. On imagine l’accident, a posteriori, on accepte de voir très peu, on s’attend à en savoir encore moins. Inutile de chercher à reconstituer le drame, à le saisir dans sa totalité: le détail du verre brisé n’est là que pour figurer le cadre liminaire d’un basculement. Près de la jeune femme, dont on apprendra par hasard qu’elle se prénomme Azul - mais cela importe peu - près d’Azul donc, dans la voiture, il y a aussi l’enfant et l’époux, morts tous deux. Comme un œil s’ouvre et se ferme, à coup de séquences quasi photographiques - l’hôpital, les larmes, l’hébétude. Puis, les formalités accomplies, Azul s’en va, elle quitte la ville, parcourt des kilomètres pour gagner l’océan. Dès lors, on se demande quelle est la nature du basculement qui survient. Profond, intense, mais fragmenté, salement fissuré comme le pare-brise. Contrairement à ce que l’on pourrait croire - gardons-nous d’assimiler l’isolement volontaire à une forme d’autisme - l’accident produit sur Azul non pas un effet de repli, mais d’ouverture. Si La Marea repose sur un dispositif qui en détermine le contenu, c’est néanmoins sans la moindre trace de dualisme. Sa tonalité spécifique tient à ce que le film s’affranchit des conventions du deuil et de sa pesante symbolique. Loin des oppositions communes (avant / après, vie / mort, nature / civilisation), le film explore une dimension radicalement autre du vécu de la souffrance, une hétérotopie, qui s’actualise dans l’espace même qu’il déplie.

La Marea témoigne de ce que l’atonie de l’esprit endeuillé peut s’inverser en volonté d’abolir les limites et le sens. Car il y a véritablement une énergie dans la souffrance, une force dont elle se nourrit aux dépens de celui qui l’éprouve. Dès lors, la question n’est plus : pourquoi je souffre mais qu’est-ce qui souffre en moi ? Azul réussit à arracher ce nerf douloureux, à s’en dissocier, à faire jaillir la rage. Entre elle et le monde extérieur, il n’y a guère plus que la minuscule baraque en tôle qui abrite son sommeil. Elle ne parle pas. Son souffle, amplifié, extraordinairement vivant, s’accorde à la respiration de la nature, à ses bruits organiques, cris, feuillages, ressac. Le corps est malmené, poussé à bout, meurtri. Mais le rire peut jaillir sans raison - mieux, la défier. Débarrassés de toute symbolique, les éléments naturels récupèrent leur valeur ontologique : Azul s’ouvre au monde des choses en soi. Son corps absorbé par l’espace devient sa propre utopie. Elle se défait et son environnement se défait à mesure. Folie ? Errance ? Dissolution ? En l’occurrence, ces termes formulent ici une positivité, un dépassement du nihilisme dans l’affirmation de l’être. C’est l’énergie d’une femme qui refuse la mort, la perte, qui trouve ce lieu qui n’existe que pour et par elle, où elle peut tout assimiler. Rivage quasi désert bordé de dunes battues par le vent, plaines herbeuses arides, forêt au bois sec peuplée de bêtes sauvages, et, à l’avant-plan, l’ample océan, accueillant comme un lit de songes : le point de chute d’Azul est à la fois lieu et non-lieu. Il efface, neutralise et purifie. Indifférente aux fonctions assignées, elle investit son territoire personnel par annulation. C’est d’abord la région de son enfance dont elle récuse l’ascendance, c’est ensuite la possibilité de se reconstruire, de se régénérer, qu’elle compromet par épuisement physique et mental. C’est aussi sa féminité, qu’elle n’accepte qu’en tant que possibilité d’enfantement. Ou encore, ses émotions: prendre soin mais ne plus aimer. Ainsi ce chien blessé qu’elle découvre au terme d’un de ses longs périples quotidiens. Risquant de s’effondrer à son tour, elle le porte dans ses bras jusque chez le vétérinaire. Guéri, il devient son unique compagnon, muet comme elle, présence silencieuse. Il y a du reste beaucoup à dire sur l’ambivalence de toute relation avec un animal, à mi-chemin entre une intense communion et une égale solitude. Devenue étrangère à elle-même, Azul acquiert une nouvelle perméabilité à l’autre. Sa sensibilité ne s’étiole pas, simplement elle se déplace des étants à l’être (disparition des prénoms). Le passé peut revenir dans le présent, le temps se répéter, toutes les époques se confondent, les matières et les êtres vivants, la douleur et la jouissance, la pensée et la sensation se déploient désormais en désordre, dans un chaos triomphant. Au-delà du deuil, qui n’est jamais que résignation, peut-être au seuil même de sa propre mort, Azul offre le spectacle physiquement déchirant de la femme-monde qui outrepasse les limites, les énoncés, les significations. Aux extrêmes, mais sans restriction.

Catherine De Poortere