Des révoltes qui font date #13

29 juillet 1967 // Les Émeutes de Detroit

En 1967, l’été américain fut long et chaud, l’expression a long, hot summer faisant référence aux quelque 159 émeutes raciales, qui virent retomber cette saison-là sur le territoire des États-Unis des nuées noires de cendres, de débris et de sang. Dès le mois de juin et jusqu’à la fin du mois d’août, à Atlanta, Boston, Cincinnati, Buffalo, Birmingham, Chicago, New York, Milwaukee, Minneapolis, New Britain, Rochester, Plainfield, Newark et Detroit, ce fut une levée aveugle de tirs, de pillages, d’incendies, formes furieuses d’une plainte recevant pour toute réponse encore plus de tirs et de restrictions, et des arrestations en masse. Six mois plus tard, Martin Luther King serait abattu d’une balle dans la gorge au balcon de son motel à Memphis ; s’ensuivrait une nouvelle salve d’émeutes. Pendant ce temps, au Viêt Nam, des hommes noirs, dont les droits étaient par ailleurs niés sur leur terre de naissance, offraient leur vie pour un État qui ne leur accorderait pas la moindre reconnaissance à leur retour, s’ils revenaient. Et partout les rues s’ouvraient au feu d’une juste rage contre l’iniquité volontaire d’une politique d’emplois et de logement sourde aux besoins vitaux d’une population qui, ayant survécu à l’esclavage, croyait à tort avoir échappé au pire.

Aujourd’hui, le feu d’émeutes n’est toujours pas près de s’éteindre. On dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets, et s’il y a eu un certain progrès en termes de droits civiques dans l’abrogation d’une longue série de lois ségrégationnistes, le racisme n’en demeure pas moins prégnant dans la vie quotidienne des Américains et des Européens. Car s’il est question ici du cas particulier des États-Unis, il faut tout de même dire que le racisme de là-bas ne se démarque pas fondamentalement de celui que produit dans son inconscient toute nation mal à l’aise avec son passé colonial, les questions de migration et de mixité. Comme le souligne et le dénonce le mouvement mondial Black Lives Matter, un tel refoulement idéologique fonde les cadres d’une société où prévalent les faits de discrimination, dont la violence policière n’est que le point culminant visible.

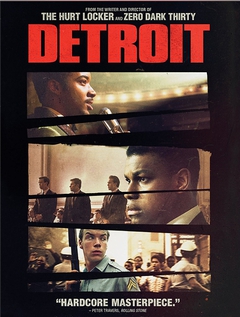

Cette actualité du racisme entretenant le flux ininterrompu des émeutes, c’est justement ce que Kathryn Bigelow avait à l’esprit en revenant sur un événement de ce long et chaud été de 1967, le Detroit Riot qui, accessoirement, occupe la troisième place (après les émeutes de Los Angeles en 1992 et celles de la conscription en 1863), au classement des soulèvements les plus meurtriers de l’histoire des États-Unis. Entre le 23 et le 27 juillet 1967, on dénombra 43 morts (33 Afro-Américains), 467 blessés et 7200 arrestations – chiffres à prendre avec les précautions d’usage. Dans le contexte qui était celui de l’Amérique à cette époque, on sent bien que l’élément déclencheur de la révolte importe peu et aurait pu être tout autre. À Detroit, ce fut une descente de police dans un bar clandestin où se trouvaient 82 Afro-Américains fêtant le retour de GI revenus du front. Ce qui aurait pu n’être qu’une anecdote, ce qui n’était en réalité qu’un fait divers banal et récurrent, se révéla pourtant décisif, étant à la fois le symptôme et le catalyseur de l’ambiance qui régnait alors, des tensions suscitées par l’arbitraire et la paranoïa des forces de l’ordre à l’encontre d’une population arrivée au bout de ses résistances. Aussi, mise en doute quant à sa légitimité en tant que représentante d’une bourgeoisie californienne blanche et aisée sur un sujet qui n’est rien d’autre qu’une cause, une cause extrêmement sensible, Kathryn Bigelow avait-elle une réponse toute prête :

Il est certain que ma première pensée en entendant cette histoire fut : « Suis-je la bonne personne pour faire ce film ? Non, certainement pas. Mais cela va faire 50 ans que l’événement s’est produit, personne n’en parle, et, plus que de savoir si je conviens ou non, ce qui importe c’est que cette histoire soit racontée. Concernant le racisme en Amérique, il y a une responsabilité que la communauté blanche doit endosser. Et moi, avec les moyens dont je dispose, j’essaie de contribuer à ce que cette discussion ait lieu. — Kathryn Bigelow, The Guardian, août 2017.

S’approprier le point de vue des Noirs ne semble donc jamais avoir été dans les intentions de la cinéaste, plutôt s’en faire le relai formel, avec la rigueur et la force qu’on lui connaît, elle qui, à ce jour, demeure la seule femme détentrice d’un Oscar. C’est tout d’abord qu’un film, contrairement à d’autres canaux d’expression comme, a priori, l’essai, le roman, la chanson, ne se conçoit pas dans la solitude. Kathryn Bigelow travaille avec un scénariste, Mark Boal, dont les antécédents de journaliste ont ici toute leur importance. Sur le tournage, l’équipe ne s’est pas fait faute d’accueillir des témoins de l’époque, dont l’avis fut constamment sollicité. Et si, malgré tout, dans Detroit, la détermination du point de vue demeure effectivement problématique, c’est encore que, après Zero Dark Thirty ou Démineurs, également scénarisés par Mark Boal, le film se donne comme une hypothèse, résultat d’une enquête, dans un dispositif qui se joue à la fois des codes du documentaire et de ceux de la fiction. Sous le regard du journaliste de Detroit et Prix Pulitzer David Zeman, les recherches en amont de l’écriture du scénario mobilisèrent six enquêteurs engagés à temps plein. Furent consultés, analysés et croisés avec des coupures de presse et des reportages d’époque, une foule de documents, archives judiciaires, procès-verbaux, rapports du FBI et du ministère de la Justice, témoignages de manifestants, enquêtes sociologiques, autant de pièces inédites d’un dossier dont seules les grandes lignes avaient été rendues publiques.

Toute œuvre est un enchainement de choix contestables qu’il revient à l’auteur d’argumenter et de rendre cohérents. Après un bref survol des émeutes proprement dites, chapitre filmé dans l’imitation du style des newsreels, ces petits films d’actualités qu’on diffusait à l’époque en avant-programme dans les cinémas, Kathryn Bigelow recentre le propos sur un événement annexe quasiment tombé dans l’oubli, le drame de l’Algiers Motel. De quoi s’agit-il ? Le dimanche 29 juillet, soit deux jours après le début du retrait des troupes fédérales dont le maire de Detroit avait obtenu le déploiement par un décret d’insurrection (Insurrection Act), un contingent de policiers prennent d’assaut le motel Algiers, suspectant qu’ils y trouveront des armes. A l’issue de ce qui prendra rapidement la tournure d’une prise d’otages, les policiers maintenant en joue les occupants des lieux, trois adolescents noirs perdront la vie. Les neuf autres personnes présentes ce soir-là, au nombre desquelles se trouvaient deux femmes blanches, en seront quittes pour le traumatisme que représente une nuit de violences morales et physiques. Le procès qui fera suite à cet événement verra les policiers acquittés.

Se dire que le choix de Kathryn Bigelow de focaliser le récit sur les atrocités commises en cette nuit particulière du 29 juillet renvoie nécessairement à l’actualité des violences policières, est aussi manifeste qu’insuffisant. De même, dans sa tribune parue dans le New Yorker, Adrian Brody peut avoir raison de fustiger « l’immoralité » du film : du moment que la critique s’attache à regarder des personnages et des gestes que la caméra saisit avec une vigueur et une impudeur que l’essayiste n’a pas tort de juger dérangeantes dans leur individualité blême et crue, ces images montrent et font montre d’une abjection effectivement insoutenable. Mais on peut aussi poser un autre regard sur le film. De la part d’une réalisatrice dont les premiers pas au cinéma furent étroitement liés à son intérêt pour la sémiotique (The Set-Up, 1978 est un court-métrage qui met en scène deux hommes en train de se battre tandis que deux sémioticiens commentent et déconstruisent le spectacle qu’ils offrent de leur violence par l’image), il n’est pas exagéré de s’attendre à ce que l’articulation entre les différents chapitres qui composent le film aient tout autant de sens que leur contenu visuel particulier. Sous cet angle, il s’agit bien d’envisager la relation entre révolte et prise d’otages, en sachant que les rôles d’agresseurs / agressés, de prime abord, s’y inversent. En d’autres termes, les émeutiers du premier chapitre, les soi-disant fauteurs de troubles, sont les victimes du chapitre suivant. Or, ce que ce supposé basculement nous dit, c’est qu’en réalité il n’y en a pas. Les occupants de l’hôtel ne sont pas des émeutiers, ils n’ont rien à voir avec ce qui s’est passé dans les rues de Detroit les jours précédents. Ils n’ont pas tiré sur les policiers, ils n’ont pas pillé les magasins, ils n’ont pas cassé les vitrines, incendié des voitures. Plutôt qu’à une inversion des rapports de force entre offenseur et offensé, leur situation dans la nuit du 29 juillet renvoie à un état de faits liminaire, celui d’un statut des Afro-Américains préalable à toute révolte, le statut d’opprimé : coupable parce que Noir. Dès lors, le chapitre suivant, celui qui voit la Justice laver de leurs fautes les policiers homicidaires, innocents parce que Blancs, pose assurément les prémices des révoltes futures. Car l’oppression a ceci de retors qu’elle soude des destinées qui, en dehors d’elle, n’auraient jamais eu lieu de se rencontrer. L’horizon que se donne à lire Kathryn Bigelow est assurément celui du collectif.

Texte : Catherine De Poortere

Cet article fait partie du dossier Des révoltes qui font date.

Dans le même dossier :

- Grandir est un sport de combat « Olga » d'Elie Grappe

- Tragique dissonance : « Chers Camarades ! » d’Andreï Kontchalovski

- « The Revolution Will Not Be Televised » – Gil Scott-Heron

- Mouvement des gilets jaunes / Un documentaire de François Ruffin et Gilles Perret

- Opposition à la 2ème centrale nucléaire à Chooz / Une ballade du GAM