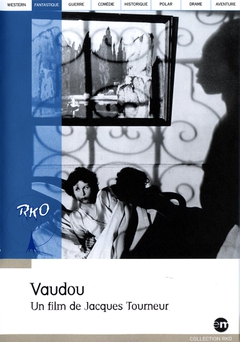

Éveil à la nuit ( « Vaudou » de Jacques Tourneur)

Les ténèbres grandissantes du monde intérieur qu’il apercevait dans le regard de la jeune fille représentaient pour lui un élément dans lequel il eût vainement prétendu être à l’aise, chargé qu’il était, cet élément, de dépression, de ruine, du froid qui accompagne les parties perdues. Presque sans qu’elle eût à parler, par le simple fait qu’il ne pouvait rien y avoir, dans un tel cas, qui remplaçât la profondeur des sentiments, il fut obligé d’admettre qu’il avait peur. — Henry James, « Les Ailes de la colombe ».

« J’ai marché avec un zombie. C’est étrange de dire cela. » Distante, oblique, la voix qui prononce ces paroles paraît s’élever au-dessus de l’océan comme au-dessus d’elle-même, comme si l’océan renfermait la part anxieuse du récit dont la voix, apaisée, se serait détachée. Ensemble, l’intonation, les mots, étranges eux aussi bien que, davantage peut-être, ironiques, annoncent le caractère équivoque d’un film où l’angoisse se montre tendre, et la tendresse fait peur. Seulement, si l’on s’en tient à la voix, si l’on se fie à elle et qu’on écoute, non pas ce qu’elle dit, mais ce que, mi-voix insidieuse, elle nous suggère, l’étrange apparaît comme une lucidité spéciale, reconnaissance de l’invisible, de l’inconnaissable qui affleure – à la déchirure.

Qu’est-ce encore que cette mi-voix qui laisse si calmement deviner ce qu’elle garde par-devers elle ? C’est, peut-être faudrait-il commencer par là, celle de Tourneur, son style, sa manière à lui de donner audience, en particulier dans ses premiers longs métrages, au spectateur. Sous-entendre, susciter les questions. Peut-être fallait-il, comme Tourneur, être né, à peu de choses près, entre une scène de théâtre et un plateau de cinéma, entre deux pays, l’Amérique et la France ; peut-être fallait-il avoir fait ses écoles aux côtés d’un père cinéaste reconnu mais sans génie, s’en approprier les gestes et les techniques comme on s’approprie un naturel : à force de travail ; en un mot peut-être fallait-il connaître les ficelles avant la magie pour imaginer l’image, la penser par son négatif, n’en révéler que l’opacité, le mystère. Peut-être : ayant cultivé l’aphorisme railleur plus que la mémoire exacte, doué d’une intuition originale, Tourneur n’a dévoilé de son métier qu’un certain goût pour la malice et quelques savoureuses anecdotes. Moins philosophe qu’artisan, son art minutieux du concret ne confère aux objets filmés qu’une présence indécise, hasardeuse. Ses frêles apparitions sont à la merci du moindre souffle d’ombre.

Tirer le meilleur parti des circonstances, c’est là, exemplaire, une autre facette du talent de Tourneur. Succédant à Cat People, dans une semblable économie de moyens mais toujours en profonde affinité avec le producteur Val Lewton, I Walked With a Zombie se présente comme l’opportunité de modeler le film de zombies selon ses propres valeurs esthétiques. Il est vrai qu’introduit à peine une dizaine d’années plus tôt par White Zombie de Victor Halperin, le sujet est relativement neuf au cinéma. Des mains de Tourneur, le zombie reçoit une forme émouvante. Pâle jeune femme vêtue de blanc, la créature possède la beauté des amours perdues. L’effleurer du regard, c’est de l’horreur avoir la vision déchirante de tout ce qui lui a été pris. Grave et désespérante, la somnambule de Tourneur n’est pas très différente du Zombie blanc de Halperin, ni même, en substance, de la Féline, femme saisie et enfoncée dans un irréparable entre-deux, identitaire, émotionnel, moral, sexuel.

I Walked With a Zombie se déroule sur l’île de San Sebastian, dans les Caraïbes. L’aventure nous est contée par Betsy – la voix –, jeune infirmière reçue dans une famille de planteurs, les Holland. Ils sont deux demi-frères vivant auprès de leur mère, veuve. L’épouse de l’aîné, justifiant la présence de Betsy, est atteinte d’un mal étrange, folie pour les uns, envoûtement pour les autres. Sans attache, semble-t-il, sur son sol natal, Betsy se trouve donc au mieux en terre inconnue, mais aussi, fait moins avouable, très à son aise dans ce climat de tensions exacerbées. L’époux de la malade, masquant morgue et cynisme sous une séduisante mélancolie, ne la laisse pas insensible. On comprend que, dans cette intrigue shakespearienne, le chiffre deux se décline de tant de manières que, de ces rivalités sans cesse compromises et relancées, ne se distinguent guère que les seuils, les points de jonction. Dès lors, il n’y a pas vraiment à décider de quel côté l’on se trouve, réel ou imaginaire, raison, vice, splendeur, délice, dépression. Entre ces différents termes, les limites apparaissent, elles sont marquées, mais elles se retirent à mesure que l’on s’en approche. Pour le dire mieux, il n’y a pas de mélanges, mais une dynamique des contraires, aimants qui se contrarient. Première personne troublante et troublée, Betsy n’apparaît ni plus entière ni plus lisible que les faits qu’elle ordonne. Héritière compliquée de Jane Eyre, héroïne suffisamment intéressante, Betsy est d’une duplicité toute spéciale et ce jusque dans sa façon de s’acquitter de ses engagements, voire, plus insidieusement, de satisfaire son inclination. A moins que son visage ne soit qu’un écran dessiné d’ombres. En cela, elle assume à merveille le rôle du visiteur qui polarise les fautes et les non-dits de ses hôtes. Son visage, même ramené à l’ombre qu’il concentre, est l’inverse de celui du zombie, blanc, vide, figuration d’un refoulé.

Façonnés par le manque et l’échec comme autant d’ellipses et de mystères, les personnages de Tourneur sont surfaces peuplées. Les interroger, ce n’est pas se demander « qui les habite », mais « quoi, qu’est-ce qui les hante » ? Un pan de réponse pourrait se lire dans la chair meurtrie de l’île, San Sabastian, corps marqué par les souffrances de l’esclavage. Si les Holland portent le nom des Hollandais qui, cultivateurs de canne à sucre, ont fait venir leur main-d’œuvre d’Afrique, il est remarquable qu’un film, datant d’une époque où la ségrégation est encore en vigueur aux États-Unis et où le combat pour la décolonisation n’a pas encore été initié, évoque ces questions de façon aussi explicite. Alors, face aux consciences se dresse, totem sanglant de l’île, Ti-Misery, et c’est Saint Sébastien, tel que conforme à la tradition, c’est-à-dire transpercé par une flèche ; révélateur éloquent, Ti-Misery a la peau sombre et les traits d’un esclave.

Cependant Tourneur n’est pas cinéaste à se contenter de signes simples dont le récit pourrait confisquer le sens. Portés à intensités égales, le sombre et l’éblouissement sont parties d’une redoutable mécanique de l’apparition. Cette continuité en contrastes qui basculent les uns dans les autres mêle intimement sujet et forme, permettant une lecture double, voire renversée du récit. Faits et personnages ne sont pas des pièces à conviction mais des émanations de l’ombre. La lumière est une force, un corps qui travaille les plans, qui organise l’histoire, met les êtres en mouvement. La caméra fixe moins les personnages et les événements auxquels ils se confrontent qu’elle ne semble vouloir les distraire.

En rester à ce constat formel serait réduire le film à un climat de rêve et de hantise auquel il ne donne cependant pas entière satisfaction. Surtout, ce serait ne pas voir affleurer, de ses strates ombreuses et nombreuses, cette lucidité qui s’attache au genre du mélodrame. Ce versant du récit, qu’on aurait tort de croire purement émotionnel, permet d’ébaucher une critique du système patriarcal sur lequel reposent la famille traditionnelle occidentale et son analogue, la société coloniale.

Éveil à la nuit, à l’obscur : cette tache aveugle que le zombie met en mouvement crée un vide, un appel d’air bienfaisant. Le rapport que Betsy noue avec le zombie pourrait constituer le centre d’une attention privilégiée ayant, pour l’une et l’autre, un effet libérateur. Le zombie est amené à quitter cette zone intermédiaire qui le dépossède doublement, de la vie d’une part mais également de la mort, tandis que, discrètement déterminée, Betsy saisit l’opportunité de se dégager des conventions auxquelles son sexe, sa fonction, sa classe la lient encore. Au terme de leur cheminement individuel, les femmes ont gagné en autonomie et en reconnaissance : la somnambule est rendue à elle-même, héroïne tragique tout entière vouée à l’amour ; la mère accède à une autorité souveraine, qui, exagérée pour l’exemple, réconcilie morale, science et spiritualité ; Betsy, bras du destin ou personnification de la volonté, réalise et dit à mi-voix cette belle énigme qu’est l’avenir.

Catherine De Poortere