Hélène Milano : une documentariste à l'écoute

Sommaire

Les Roses noires (2012)

Elles s’appellent Farida, Sarah, Moufida, Aïssetou, Coralie, Roudjey, Sibé ou Claudie. Elles ont entre 14 et 18 ans ; certaines d’entre elles n’ont pas tout à fait l’air sorties de l’enfance, d’autres vont bientôt quitter l’adolescence pour entrer pleinement dans le monde adulte. — Philippe Delvosalle

Elles vivent dans les cités HLM de Marseille ou du « quatre-vingt-treize » (le département si souvent fustigé de la Seine-Saint-Denis). Leurs parents et grands-parents parlaient français, arabe, comorien, wolof, espagnol, portugais, etc.

Au début des années 2010, Hélène Milano aborde avec ces jeunes filles les questions de la cité, des « quartiers », du regard du reste de la France et des autres classes sociales sur ces territoires laissés à l’écart, mais aussi l’école, le sacro-saint « respect », l’amour, la sexualité, les garçons, etc. à partir du fil rouge de la langue (la langue maternelle, la langue de la cité, la langue française normée, la langue du sexe et de l’amour, la langue des garçons, etc. ). Le résultat est passionnant.

Il y a d’abord une dimension presque joyeuse, en tout cas très énergisante et vivifiante dans leur présence à l’écran, leur parole et réflexions, au-delà de la dureté de leur vécu. Malgré le regard extérieur – ou justement à cause de celui-ci –, elles disent la fierté de leurs origines :

Dans les quartiers, ça vit. Tous les jours il se passe quelque chose. Quand on arrive dans les quartiers Sud [de Marseille], c’est calme. C’est comme s’il n’y avait pas de vie. — -

Notre langue va vite, comparée à la langue française. Elle dit d’où on vient. Quand on parle, on sait qu’on vient d’ici et pas d’ailleurs. — -

Devant la caméra de la réalisatrice, les adolescentes décryptent le mode de fonctionnement de cette langue des cités, son métissage, son inventivité, son sens de la récup’, du détournement, voire du retournement : « En arabe, hagar ça veut dire "Je te fais la misère". Nous on l’utilise dans le sens de "c’était méchant", de "c’était bien", comme dans "c’était hagar aujourd’hui" ». Son côté codé aussi. Et clivant, par le regard qu’on lui porte et le fossé avec la langue française du monde de l’emploi et de l’école. « Notre prof de français de l’an dernier, elle nous mettait de l’ambition, elle nous montrait qu’on n’était pas que des jeunes de quartiers qui n’allaient rien faire de leur vie. C’était trop magnifique pour moi. Je me régalais dans ses cours. Elle nous faisait ouvrir les yeux. Elle était dure mais elle avait raison. Elle nous faisait travailler des trucs compliqués. Ça se voyait qu’elle tenait à nous. Pratiquement aucun prof n’a jamais fait ça avec nous. » (Moufida, 16 ans).

Mais la partie la plus riche de leur témoignage concerne les questions de genre, leur féminité, leurs rapports aux garçons. Dans un contexte aux codes et aux attentes très normés qui se referme petit à petit sur elles comme un piège (vierge ou pute ; respect ou l’opprobre de la « réputation » – pas juste mauvaise, presque invivable et indélébile), elles racontent comment, jusqu’à un certain âge au moins, elles peuvent se jouer des limites, devenir « des garçons manqués » comme stratégie de défense, jusqu’à parfois douter ou s’emberlificoter en parlant de leur propre statut :

J’aime pas être une fille. Je me sentais mieux comme garçon. Je jouais tout le temps dehors en bas de chez moi. Alors que quand je suis une fille, je suis obligée de marcher de gauche à droite avec mes copines. On a plus d’avantages, nous. On est mieux. Enfin, quand je dis "nous", c’est "les garçons" [rire] — (Coralie, 15 ans)

Au bout du compte, c’est l’absence de liberté, l’omniprésence d’un carcan beaucoup trop serré qui dominent : l’impossibilité de parler avec leurs parents ou avec les garçons, de la sexualité bien sûr, mais aussi de l’amour et même de tout autre sujet : « Je voudrais qu’on se parle, de tout et de rien, sans que ça devienne gênant. On ne se comprend pas parce qu’on ne se parle pas. » Ou « Je n’ai jamais entendu un mec me dire ce qu’il pense, en face à face. On n’a jamais essayé. »

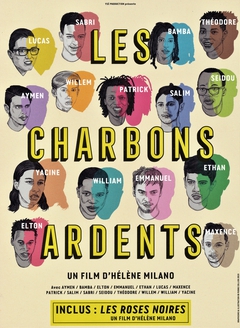

Les Charbons ardents (2018)

Cette occasion de se livrer, d’aborder y compris des sujets intimes, d’aussi se montrer hésitants ou fragiles, que les garçons ne reçoivent pas – mais ne prennent pas non plus de leur propre initiative – dans la cité, avec leurs parents, leurs copains, leurs sœurs ou voisines, ils la saisiront face à la caméra d’Hélène Milano, dans un film qu’elle ne considère pas comme « un droit de réponse au premier film » mais qui forme avec celui-ci un beau diptyque. On y retrouve la construction chorale, l’éclatement géographique (« Ardennes, région parisienne, Midi de la France ») mais aussi la proximité sociologique (pour ce film-ci, des élèves de lycées professionnels) et la qualité de l’écoute et de la parole.

Ce qui frappe au début du film, c’est que quelque chose de l’énergie des filles qui nous avait tant marqué dans Les Roses noires s’est ici estompé. Peut-être est-ce l’entrée dans le film par l’enseignement professionnel et l’entrée prochaine dans le monde du travail qui bouchent la perspective, mais derrière leurs moustaches naissantes, Ethan, Salim, Lucas ou Seidou, même s’ils défendent les métiers manuels de leurs pères, ont du mal à faire croire qu’ils sont en section mécanique ou maçonnerie vraiment par choix.

Quand ils abordent les questions plus intimes de l’image d’eux-mêmes, de la construction de leur masculinité, de leur rapport aux filles, on perçoit aussi tout le poids d’un jeu de rôles qui existait avant eux, dont ils appliquent les règles tout en disant ne pas les comprendre. — Philippe Delvosalle

Pour Hélène Milano, « ces normes autour du masculin, même s’ils sont dans la position du dominant, les piègent et les contraignent ». Tous disent par exemple qu’il leur est interdit de montrer leurs peurs, leurs faiblesses, leur douceur. En tout cas aux copains, aux « collègues ». Mais quand la cinéaste leur demande s’ils ont déjà été amoureux, certes un peu gênés, ils se livrent, ils ne se cachent plus. À demi-mot – ou parfois très clairement, profitant de cette possibilité inhabituelle de s’exprimer hors cadre – ils reconnaissent aussi l’injustice subie par les filles et appellent de leurs vœux des échanges plus faciles, plus libres, entre les sexes. Même s’ils reconnaissent que le chemin à parcourir pour y arriver sera encore long.

La méthode Milano

Dans ce cinéma de la parole et de l’écoute, on entend peu Hélène Milano : ses questions principales sont coupées au montage et il ne subsiste de ses interventions au moment des entretiens qu’une poignée de relances ponctuelles et discrètes. Si l’on sent que les deux films sont très construits, très préparés, que la réalisatrice sait très bien par quels sujets elle va faire passer sa conversation avec les jeunes, on sent aussi qu’en parlant, en se livrant, en réfléchissant face à la caméra à des questions souvent occultées dans leur entourage, les jeunes construisent le film avec la cinéaste, lui donnent de l’épaisseur, de la vibration.

Milano le confirme et l’explique dans un entretien d’une vingtaine de minutes, présenté en supplément du DVD qui compile les deux films : suite à une phase de documentation et d’écriture par la lecture et par des rencontres sans caméra, il s’agit, pour le tournage proprement dit, de « gagner la confiance de jeunes qui ont souvent morflé et qui testent (et ont raison de tester) » et qui « détestent qu’on mente ». Il faut leur faire sentir qu’il ne s’agit pas de les piéger, pas de chercher du scandaleux, mais de les entendre, de les écouter, de « réfléchir avec eux ». Pour ce faire, la réalisatrice met en place un entretien en profondeur avec chaque jeune, dont la durée permet de « se débarrasser de la représentation, de ce qu’on pense que l’autre voudrait entendre, que le corps lâche, d’aller vers des silences ou des postures qui nous rapprochent de la vérité – ou, en tout cas, d’une certaine sincérité ». Pour le spectateur, être le témoin de cette confiance et de cette libération d’une parole jusque-là pour le moins compliquée est particulièrement bouleversant.

Philippe Delvosalle

article écrit à l'origine pour le n°22 de la revue Lectures.Cultures (mars-avril 2021)

photo de bannière : Les Charbons ardents - Hélène Milano 2018 © Ysé Productions