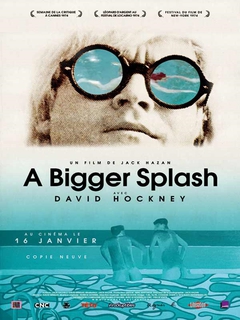

A BIGGER SPLASH

C’est la représentation fictionnelle, au plus près du réel, d’une crise de créativité chez un peintre célèbre (David Hockney). Ce n’est pas un reportage qui explique pédagogiquement le style du peintre, enquête sur ses processus de création ou cherche à élucider les éléments d’un passage à vide. Un état de la peinture est reconstitué pour que chacun se fasse son opinion, son constat. Jack Hazan ne cherche pas à élucider le mystère, il cherche à cerner le mystère, à faire entrer dans le cadre de son cinéma les contextes et énergies qui, en se rencontrant, font que le peintre peint. Qu’il est un organisme-machine dont c’est la fonction première de transformer ce qui le traverse en réflexion-peinture. Ça peint, c’est une fonction vitale. David Hockney a élaboré un style bien à lui, c’est un peintre singulier et, là non plus, le film ne va pas révéler les sources de la singularité, c’est impossible et celui qui prétendrait le contraire manquerait probablement l’objectif de montrer la peinture. Jack Hazan organise merveilleusement, en délicatesse, une représentation de l’économie de la singularité. Comment elle fonctionne dans les relations avec les proches, avec la mode, la sexualité, l’amour, la mémoire, l’environnement urbain (Londres n’est pas New York), le design des voitures, la manière d’être en société, les platines pour microsillons, le dandysme année 70, les gros téléphones blancs, le genre de musiques… Rien que pour ces aspects, le film est un document exceptionnel.

L’amant qui fait splash. Le peintre est hanté par une série de toiles réalisées en Californie et, de façon caricaturale, certains le désignent comme celui qui a peint les piscines Hollywoodiennes, image de l’essence de la superficialité. Jack Hazan va en dessous de la surface bleu scintillante. Il montre comment les moments noués autour des piscines dans une constellation de lumières, chaleurs, odeurs, bruits et libertés des corps se cristallisent en une sorte de relation idéale au temps, à l’être, l’image par excellence à partir de laquelle le peintre «théorise» sa peinture. Comme une sorte de bonheur suspendu qui, dans l’instant, passe rapidement, léger, insouciant et qui, au fil du temps, prend de plus en plus de profondeur complexe dans la mémoire. Tout, alors, semble partir de là ou y passer et repasser. Un nœud. Une épreuve. Sans doute est-ce lié au fait que son amant, associé à cet instant, le quitte et le laisse seul avec l’écho des splash et gerbes dans l’eau bleue. Le film fixe ce vide de la rupture et la manière expérimentale de se raccrocher à la toile et comment ça se digère et se transforme en moteur, en énergie. Le vide est palpable dans certains flottements relationnels, des pauses, ces petits riens qui ne servent qu’à se donner l’impression de «faire quelque chose», une oisiveté erratique, la manière anxieuse de se scruter dans la glace, sans aménité.

Le modèle, attachement, détachement. L’amant reste modèle, il reste vivant dans l’univers du peintre. C’est l’occasion de présenter l’importance de la photo dans le travail de David Hockney. Le peintre le photographie en longues séries qu’il développe et scrute ensuite inlassablement, l’accumulation, la répétition des poses, des photos «presque» semblables lui permettant, probablement, de mieux capter ce qu’il veut transformer en peinture et que la photo ne montre pas. Ainsi, ce long travail sur le modèle comme empreinte de l’amant va normaliser la séparation. En même temps, à plusieurs moments, on assiste à des scènes où d’autres personnes, ayant servi de modèles, se confrontent aux peintures qui les représentent et qui les attachent à la singularité du peintre par le regard mystérieux qu’il pose sur elles. Ce qu’il crée à partir d’elles-mêmes et de leur cadre de vie (individuant). Ce qui est fascinant c'est le sentiment que David Hockney suit une trajectoire, influencée par les éléments du contexte et de la biographie, mais que rien ne retient. Il cherche sa peinture, point barre. C’est particulièrement explicite dans une conversation avec son ami galeriste qui lui reproche son rythme de production (seulement 6 toiles en un an) qui ne rencontre pas les attentes des nombreux clients qui veulent acheter du Hockney. Et particulièrement, dans cette période blessée, il aura mis 6 mois pour terminer une toile. Mais il s’en fout, le temps du peintre n’est pas celui du galeriste, encore moins celui des clients (du marché de la peinture), mais pas plus celui de l’amant, des amis, de Londres et de New York…

Les personnages jouent leur propre rôle. Au rayon «film sur le processus créateur d’un peintre», ce film est aussi important que le «Edvard Munch» de Peter Watkins, même si les manières sont très différentes. Là où Watkins reconstitue les contextes familial, économique, social et politiques pour permettre de situer le peintre dans les forces qui le fabriquent, Jack Hazan tourne son film avec les vrais personnages, David Hockney est David Hockney, ainsi que tous les protagonistes. Il filme ça, soit ce «passage à vide» affectif et créatif, deux trois ans après les faits, c’est presque une reconstitution à chaud. C’est cette proximité qui, paradoxalement sans doute, fait que ça ressemble à une fiction, à un point de vue, une interprétation (cet exercice de “rejouer” collectivement un épisode biographique est probablement aussi rendu possible par un certain état d’esprit à l’égard du théâtre, du cinéma, de la personnalité, caractéristique des années 70 et de ce milieu). Pour nous (enfin, de la cinquantaine à la soixantaine…), cette époque est encore proche, en revoir le décor nous en restitue charnellement l’esprit d’époque particulier. Cette édition en DVD est un événement (elle avait été précédée, du moins à Paris, d’une ressortie en salle.) (PH)

- Autre film de Jack Hazan disponible en DVD : « Rude Boy ».