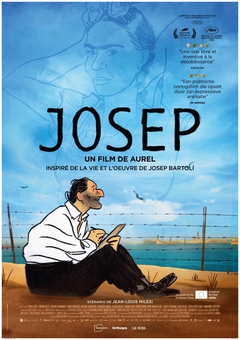

« Josep » : un film d'animation d'Aurel

Sommaire

Aux oubliettes de l’histoire

Tout part d’un simple croquis. Le portrait d’un homme, ébauché à la hâte mais non sans adresse, ultime artefact d’un individu depuis longtemps parti. Dès avant l’établissement du régime de Vichy, lui et les siens tombaient sous la politique concentrationnaire française, à l’aube de l’entrée du pays dans un second conflit mondial. Venus d’Espagne, particulièrement après la chute de Barcelone aux mains du fascisme en février 1939, ces exilés fuyant la dictature de Franco ne trouvèrent que la faim, le froid et la maladie en lieu et place de la liberté, l’égalité et la fraternité, valeurs pourtant érigées en principes constitutionnels par la République. C’est d’un pan peu flatteur de l’histoire de France – que d’aucuns préféreraient sans doute jeter aux oubliettes – qu’Aurel, dessinateur de presse et de bande dessinée, entreprend de raviver la mémoire à travers un premier long métrage d’animation baptisé Josep.

Crédits : Lumière

Inspiré de la biographie de Josep Bartoli, le film est avant tout un hommage, d’un artiste à l’autre, jetant des ponts entre des époques qui, par moments, se mettent à communiquer de façon saisissante. Produit d’un temps où l’exécution de simples caricatures peut encore valoir d’attenter à l’intégrité humaine, le réalisateur de Josep réactive un épisode historique largement occulté par la Seconde Guerre mondiale : la Retirada ou « retraite », exode massif de populations vers la France, laquelle compte plus de 400 000 réfugiés politiques espagnols dès mars 1939. Josep Bartoli est l’un deux. Adepte d’une République déchirée par la guerre civile, ce dessinateur et peintre se familiarise très tôt avec la répression d’un régime franquiste entretenant une filiation directe avec l’Italie de Mussolini et l’Allemagne d’Adolf Hitler, notamment à travers un anticommunisme radical… voire une simple aversion pour la démocratie.

Dessin de Josep Bartoli, dans un camp en France, en 1939. Crédits : Josep Bartoli / Collection personnelle de Georges Bartoli

Migration et xénophobie : un couple vieux comme le monde

De quelque nature qu’elle soit, l’intolérance est, de longue date, un sujet de préoccupation pour Aurel, l’un des protagonistes de Fini de rire (2012), documentaire prémonitoire d’Olivier Malvoisin sur le devenir de la presse satirique. Son choix de redonner formes et couleurs à la vie de Josep Bartoli n’est pas uniquement voué à rejouer un passé peu reluisant : il permet surtout de faire écho à un présent qui ne l’est pas davantage. Les attentats terroristes de Charlie Hebdo ainsi que, plus récemment, l’assassinat par décapitation de l’enseignant Samuel Paty, ont rappelé que la possibilité de s’exprimer librement n’est pas une garantie dans cette Europe occidentale du IIIème millénaire, tant du fait de la vindicte d’individus radicalisés que de l’absence de réponse politique adéquate face à cette problématique. En convoquant la figure duelle de Josep Bartoli, synthèse parfaite d’archétypes qui, dans l’imaginaire collectif, souvent s’opposent, ceux du migrant nécessiteux et de l’artiste militant, le film d’Aurel permet d’entrapercevoir la complexité d’une époque, la nôtre, à travers celle de son héros ressuscité.

Crédits : Lumière

C’est ainsi que, croyant éviter le péril fasciste, le personnage de Josep se heurte au racisme ambiant, monnaie courante dans cette France du sud à la veille de la décennie 1940, particulièrement parmi les officiers de gendarmerie mués, par un concours de circonstances malheureux, en gardiens de camps de concentration. D’une actualité brulante, le film du dessinateur montpelliérain tend à provoquer un désagréable sentiment de malaise dans le chef du spectateur contemporain, tant cette hispanophobie nourrie par la police française de 1939 lui rappelle la xénophobie toujours à l’œuvre aujourd’hui au sein de cette même classe de fonctionnaires. Cette généalogie entre deux périodes d’apparence si éloignées est rendue d’autant plus pertinente qu’on a encore fraichement en mémoire l’expulsion, aussi récente qu’elle est odieuse, d’un campement de migrants installé sur la place de la République à Paris, capitale d’un pays dans lequel près de la moitié des représentants des forces de l’ordre donnent leur vote à un parti d’extrême droite.

Un résistant avant l’heure

Chez Aurel, cette tendance à faire résonner les époques n’apparaît pas uniquement sur le fond, elle se manifeste également dans le dispositif formel d’un film construit sur deux temporalités distinctes. Le fameux croquis à partir duquel s’élabore le récit sert alors de liant entre celles-ci : objet de fascination pour Valentin (David Marsais), un adolescent aspirant à devenir dessinateur, l’œuvre autorise le rapprochement entre un grand-père mourant (Gérard Hernandez) et un petit-fils qui ignorent tout l’un de l’autre. À cet égard, Josep est un film sur la transmission, d’une génération aux suivantes, d’une mémoire à maintenir vivace comme un halo de lumière dans les ténèbres d’une histoire oubliée, pour que soit remémorée l’abnégation d’individus ayant, en conscience, nagé à contre-courant.

Crédits : Lumière

Car c’est en tant que gendarme en poste devant les barbelés d’un camp des Pyrénées-Orientales que le vieil homme dénommé Serge devint l’ami de l’artiste catalan, à rebours de l’attitude sociologiquement prescrite : une haine largement entretenue par un esprit de corps encore à l’œuvre dans la police d’aujourd’hui. Baigné dans un climat hautement délétère, rendu suffoquant par la coexistence explosive, bien que commode pour les autorités, de détenus anarchistes, communistes et républicains, le second héros du film d’Aurel fait état d’une humanité analogue à ceux qui, à la fin du mois de juin 1940, s’engagent dans la résistance contre les nazis et le régime collaborationniste du maréchal Pétain.

Texte : Simon Delwart

Images : Lumière

> Le film au Festival Anima

Cet article fait partie du dossier Sorties ciné et festivals.

Dans le même dossier :