1984

Spectacle ou œuvre d’art total, l’opéra – et sa polysémie louvoyante – comme la danse ou le cinéma, est un hybride grandiose, ou monstrueux. Sur l’estrade, à l’avant-plan, incarnée, chantée, la musique se théâtralise, au risque, parfois, de sonner creux, mirage sans âme de la vue et du son. Compliquée par une crise qui touche d’autant plus durement l’opéra qu’il exige des moyens considérables, cette question de l’art et du spectacle est au cœur de 1984, énorme succès public, aujourd’hui édité en DVD.

Le principe est connu, et ne doit pas faire illusion: 1984 a été choisi pour sa notoriété, au titre de roman-clé du XXesiècle. Prévisible, l’argumentaire qui s’y rattache prête naturellement à la date éponyme (inversion de 1948, année de rédaction du roman) une valeur symbolique non contraignante. 1984, toujours et jamais, temps figuré et non advenu de l’utopie, mélange angoissé d’avenir et de présent, assimilé à l’après 11/09 – avènement moderne de la fin de l’histoire, plus virulent dans l’imaginaire collectif que l’apocalyptique 666. Soit. Mode et actualité ne sont pas toujours faciles à distinguer de l’intérieur; dans le traitement médiatique et artistique de l’après 11/09, il semblerait qu’il n’y ait que des portes ouvertes à enfoncer. Nous laisserons donc Maazel, auteur de cet opéra, suggérer que le déploiement d’un plan antiterroriste induit des restrictions de droit qui s’apparentent à celles du monde totalitaire décrit par Orwell. À peine noterons-nous au passage que le choix d’un thème aussi consensuel coulé dans une interprétation pessimiste du présent relève d’une démagogie subtilement manipulatrice, fondée sur la peur, la représentation graphique et complaisante de la violence.

Pierre blanche d’un catastrophisme éclos presque fortuitement pendant l’entre-deux-guerres chez des écrivains européens isolés (A. Huxley / Le Meilleur des Mondes; S. Witkiewicz / L’Inassouvissement; E. Zamiatine / Nous Autres, etc.), 1984 décrit le fonctionnement d’une société totalitaire, qui fonde sa force sur l’anéantissement de la pensée. Cette description critique d’unmonde parfait définit la contre-utopie, caractérisée par le constat que l’organisation rationnelle de la société n’est possible qu’au prix du sacrifice de l’individu. Comme ces romans apparentés, 1984 s’intéresse au «dernier homme», celui qui refuse l’ordre imposé, défend son humanité plus que sa vie, et dont le corps constitue l’ultime arme de résistance. Il se souvient, réfléchit, critique, aime, rêve: autant d’actions interdites et punies de mort. Œuvre de George Orwell, écrivain-journaliste remarquable, également célèbre pour son pamphlet anticommuniste La Ferme des Animaux, 1984 appartient désormais à une mythologie politique moderne, entre paille et poutre, malheureusement galvaudée, médiatiquement surexploitée au point que, vidée de son contenu, elle remplace analyses et études circonstanciées pour ne pas heurter un public peu réceptif aux nuances. Sans doute est-ce à lui que s’adresse cette reprise opératique, puisque d’un sujet complexe et sobrement conceptuel, on ne retrouve plus guère qu’une vague histoire d’amour sur fond de cruauté dictatoriale. Proche de ces films encensés et intouchables, tels V for Vendetta ou Gattaca, amalgames scénaristiques et visuels de lieux communs dystopiques, cet opéra offre une anthologie du genre, puisant à a fois dans la tragédie et dans la fiction politique, avec un maximum d’effets. Les raccourcissements et simplifications qu’impose la transposition d’un roman en livret d’opéra entament finesse et profondeur pour nourrir une scénographie digne de Broadway ou d’Hollywood.

L’opéra moderne est une création collective, dénuée de centre de gravité, reposant moins sur les chanteurs que sur les auteurs – le pluriel est important: compositeur, metteur en scène et librettiste sont dorénavant à l’avant-plan, sur un pied d’égalité. Dans la stricte mise en scène d’opéras du passé, cette redistribution des rôles peut produire des chefs-d'œuvre, tels De la Maison des Morts (Janacek / Boulez / Chéreau); dans l’écriture d’œuvres nouvelles, elle expose la production à une surenchère de moyens.

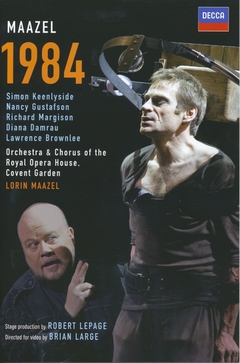

L’opéra moderne est une création collective, dénuée de centre de gravité, reposant moins sur les chanteurs que sur les auteurs – le pluriel est important: compositeur, metteur en scène et librettiste sont dorénavant à l’avant-plan, sur un pied d’égalité. Dans la stricte mise en scène d’opéras du passé, cette redistribution des rôles peut produire des chefs-d'œuvre, tels De la Maison des Morts (Janacek / Boulez / Chéreau); dans l’écriture d’œuvres nouvelles, elle expose la production à une surenchère de moyens.Une trop grande conscience technique – en d’autres termes: le souci du public / l’intérêt commercial – se révèle nuisible et compromet le geste créateur. Concrètement, 1984 est écrit par Lorin Maazel, chef d’orchestre et compositeur américain de stature internationale. Son travail sur le roman opère un renversement significatif: ce n’est pas la musique qui façonne le sujet mais le sujet qui conditionne la musique. Comme pour résoudre un problème, il cherche la sonorité en adéquation avec la scène prescrite. Lui importent de traduire musicalement l’époque, l’action et chaque personnage, comme autant de données objectives, signifiantes et primordiales. De ce fait, la musique illustre le sujet plus qu’elle ne le porte ou ne le modèle. Intéressante permutation des priorités. Certes, si l’histoire en vaut la peine, pourquoi ne dicterait-elle pas la forme, si tant est qu’on puisse ainsi considérer la musique? Justement, le contenu, réduit, comme nous l’avons montré, à la portion congrue, semble moins déterminant que le spectacle (le divertissement) en tant que tel. Car les autres intervenants, librettistes et metteur en scène, sont également des célébrités dans leur domaine. Pour un librettiste poète, nous en avons un autre, déjà responsable à Broadway des succès Annie et Hairspray. Le découpage dans la matière romanesque et sa réorganisation selon les exigences de la scène se révèle assurément efficace: sens du rythme, tensions, interludes, reprises. C’est du cinéma, et cela fonctionne aussi bien. À Robert Lepage, démiurge respecté de spectacles grandioses, de donner vie au scénario impeccable. La scène obscure, traversée de panneaux vivement colorés, se découpe en cases modulables, dans lesquelles se logent si nécessaire, une chambre, un café ou quelque table de torture dont on se souvient en avoir vu une semblable dans le Kafka, de Soderbergh. Un éclairage expressionniste sculpte les volumes, définit une atmosphère sensible autant que mémorielle, qui rappelle l'esthétique des années quarante. La scène devient espace psychologique menaçant, anguleux, envahi d’ombres qui répercutent et démultiplient l’angoisse. Tout ce déjà vu, ce décor sans originalité facilite l’immersion dans le spectacle: rien de tel que la familiarité d’un cliché pour susciter l’adhésion du public.

La musique, essentielle et cependant subordonnée aux autres éléments, complète le tableau. Les ambiances se succèdent, hétérogènes, telles ces peintures sonores sophistiquées qui agrémentent les documentaires historiques: chants, bruits, voix métallique et préenregistrée de Big Brother (doublé par Jeremy Irons), chansons blues, mélodies populaires, sirènes, cloches, etc. À chaque personnage sont leitmotiv, à chaque situation son habillage sonore. Encore une fois, cela ressemble à du cinéma. La musique illustre le récit, et ne tient pas sans la scène; seule, elle n’est plus que filaments d’idées, débris et parcelles disparates. Qu’importe, puisque le spectacle est filmé! Filmé comme au cinéma! Gros plans, angles de vue variés, éclairages intimistes – c’est à se demander ce que l’on voit dans la salle… Les chanteurs / acteurs, par l’intensité de leur regard, trahissent la conscience d’être filmé. Un soupçon d’emphase dans le jeu, plutôt qu’un mode de présence scénique, évoque un cinéma muet sonorisé.

Destiné à un public amateur de comédies musicales, d’émotions fortes et d’éblouissements visuels, 1984 remplit à la lettre son cahier des charges. Le spectacle filmé ne perd en rien sa force expressive, peut-être même est-ce le contraire, tant il est évident que tel est le but ultime de la mise en scène. Les chanteurs donnent le meilleur d’eux-mêmes, pour une musique sans aspérité, à peine dissonante quand l’intrigue le réclame. Quant à l’angoisse inhérente au sujet, elle ajoute du piment sans compromettre le délicieux sentiment de sécurité que l’on éprouve, face à d’aussi familières figures. Seule l’expérience de l’insolite parvient encore à malmener le spectateur, mais cet opéra n’a rien d’un théâtre de la cruauté, et les cris d’indignation qui se font entendre au tombé du rideau sont sans commune mesure avec ce lourd silence qui ponctue, par exemple, la lecture de l’œuvre originale.

Catherine De Poortere

Liens supplémentaires : Orwell et la contre-utopie

- Lien 1: le film : 1984, Michael Radford

- Lien 2 : Animal Farm, version animée de John Halas

- Lien 3 : Animal Farm, version animée de John Stephenson

- Lien 4 : Mauricio Kagel, Der Tribun / … Nach Einer Lektüre Von Orwell

- Lien5 : Aldous Huxley, speaking personnaly… (interview de l’auteur du Meilleur des Mondes)

- Lien 6 : Metropolis, Fritz Lang

- Lien 7 : Les Temps Modernes, Charlie Chaplin

- Lien 8 : Gattaca, Andrew Niccol

- Lien 9 : V for Vendetta, James McTeigue

- Lien 10 : Code 46, Michael Winterbottom

- Lien 11 : Dark City, Alex Proyas