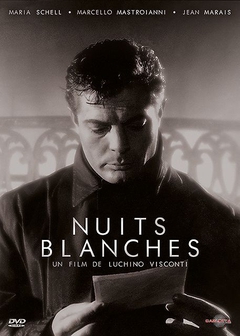

NUITS BLANCHES (LES)

« Le rêveur, s’il faut le définir en détail, n’est pas un homme, c’est une espèce de créature du genre neutre. Il gîte la plupart du temps quelque part dans un coin inaccessible, comme s’il s’y cachait même de la lumière du jour, et, une fois retiré chez lui, il est collé à son coin comme l’escargot, ou du moins il ressemble beaucoup, à cet égard, à ce curieux animal qui est à la fois animal et maison et qui s’appelle la tortue. »

« Je vous comparais tous les deux. Pourquoi n’est-il pas vous ? Pourquoi n’est-il pas comme vous ? Il ne vous vaut pas, et pourtant je l’aime plus que vous. »

Nuits blanches, Dostoïevski

Ils sont jeunes, la vingtaine pas plus, tous deux très pauvres et très beaux – scandaleuse élégance de la simplicité. Elle, son ravissant visage nimbé de boucles blondes – ou brunes, peu importe –, le regard forcément pensif, les yeux forcément grands, très sombres ou très clairs, l’excès ramenant les contraires à la seule expression de l’intensité. Lui, la prestance aux larges épaules, on devine l’honnête homme au poids du fardeau, la mélancolie à l’ombre de la paupière, le cœur généreux, accueillant, toujours épris jamais pris. Ces deux-là on les connaît, ils nous précèdent et nous succèdent, traversent les époques, les villes, les romans, le cinéma, la vie. Leur histoire leur ressemble, elle ne surprend pas mais ne lasse pas non plus. Une rencontre au hasard, il tombe amoureux, elle en aime un autre, absent, elle finit par céder, l’autre revient et la voilà qui s’en va le rejoindre.

Ce n’est certainement pas ainsi, avec ces personnages impeccables et cette histoire éventée – celle, immuable, de l’amour impossible – que l’on saisit la teinte particulière de ces Nuits blanches, et de la façon dont elle varie, contamine et nuance des univers différents. Dès lors que les personnages constituent la toile de fond d’une intrigue devenue également secondaire, les perspectives s’inversent. La ville est projetée à l’avant-plan; elle détermine l’agencement, la forme, la progression du récit – en un mot, elle participe de son identité. Les amoureux en dérivent comme elle découle d’eux, le sens et l’expression passent l’un dans l’autre. Elle les fait se rencontrer au gré d’un plan large et les sépare au même endroit. Le réseau de rues plus ou moins étroites s’augmente de canaux et de ponts, les hauts bâtiments aménagent des zones de repli, au sol les pavés font claquer les semelles: c’est un paysage presque mental, un espace figuré fait de liens et de rappels, que la neige et la nuit unifient et atténuent. Saint-Pétersbourg, Livourne, le XIXe ou le XXe siècle : lieux et temps fusionnent dans l’irréel.

La nouvelle de Dostoïevki est une narration à la première personne. Sous-titrée Souvenirs d’un rêveur, il s’agit, dans sa totalité brève, d’un rapport sec, mais, dans sa faconde, d’un poème formidablement expressif. Ceux qui n’ont jamais lu l’écrivain russe et qui, de ce fait, considèrent son œuvre avec effroi, persuadés que tant de pages ne peuvent désigner qu’un monstre, ceux-là n’ont pas tort, mais pour les mauvaises raisons. Monstre, oui, de confusion et de complexité, volumineux certes, mais la longueur est un concept subjectif (d’ailleurs, certains récits comme Le sous-sol ou, justement, Les nuits blanches, font à peine une centaine de pages); quant au style, il est d’une imparable fluidité. Tout n’est que dialogues, monologues, langage parlé, langage trivial, avec ce que cela suppose de fautes, contradictions, embrouilles, mauvaise foi, exagérations… Autant de données brutes, informes et tumultueuses, qui vrombissent et se laissent difficilement dompter par la raison. Lecture facile quoique fébrile, vacarme de l’oral, énergie du verbe. Les amoureux des Nuits blanches se volent la parole l’un à l’autre, sedévorent de mots. Ils se comprennent, ils sont jumeaux en âme, et c’est l’impasse des correspondances: ne les captive en l’autre que ce qui fait miroir. Ils s’« entendent » séparément, sans réciprocité. Si leur relation peut sembler fusionnelle, c’est qu’eux-mêmes échouent à s’individualiser. Amalgamés mais solitaires, coupés du monde, ils sont bien des créatures de la ville, vaines émanations souffrantes et insatisfaites.

En acclimatant les Nuits blanches à un Livourne de Cinecittà, Visconti traduit avec intelligence la Russie fantasmée de Dostoïevski. Ville de théâtre, ville intellectuelle, on s’y sent bien comme dans un rêve. L’extérieur donne l’impression d’être à intérieur, c’est-à-dire à l’abri, et comme tout est pensé, rien n’est ressenti. L’idée remplace la sensation: l’idée du froid, l’idée de la tristesse, l’idée de la solitude. À cet égard, nul autre n’a mieux créé une ville de la sorte que Pessoa : son Livre de l’Intranquillité traduit Lisbonne (… la rue des Douradores) en pure intériorité. C’est une construction opérante : débarrassées de tout ce qui, réel ou réaliste, fait diversion, Saint-Pétersbourg et Livourne deviennent des serres chaudes. Les désirs croissent et s’hybrident dans un huis clos favorable à leur éclosion, favorable à leur déclin.

Il faut noter que, par rapport à la nouvelle de Dostoïevski, Visconti opère une curieuse inversion des caractères. À Livourne, le beau Marcello Mastroianni incarne le beau Mario… Un jeune homme accidentellement solitaire : il voyage beaucoup, n’a pas le temps de lier des relations durables. Rien à voir avec le rêveur russe, sans autre nom qu’un je dénué de valeur sociale, à la fois enraciné et exilé dans la ville. Celui-ci observe le monde, le comprend, le connaît. Anormale, inhumaine sans doute, cette attention excessive l’isole. Il ne fréquente personne, n’a même jamais connu de femme. Sa maladresse et les airs qu’il se donne en public le desservent; par contraste, Mario n’est qu’élégance et séduction. Un vrai gentleman, un personnage avenant dont l’unique défaut, pour paraphraser une célèbre réplique, est de ne pas en avoir. En vis-à-vis, Natalia ne diffère pas tant de Nastenka : le rose aux joues (qui transparaît dans le noir et blanc, telle est la puissance suggestive du cinéma), timide mais volontaire, femme enfant naïve et passionnée. Du coup, dans sa version italienne, la tragédie cède à la romance: la solitude de Mario est délimitée, elle a une cause et une issue, n’a donc rien d’universel ni de fondamental. Infiniment plus profonde, celle du rêveur russe n’est même pas suspendue pendant les nuits blanches. Pire, elle en est augmentée. Nastenka reste rivée à son premier amour et confirme par sa déférence affectueuse que le rêveur n’a pas sa place auprès des hommes. Tout au plus lui offre-t-elle, l’espace de quelques nuits, ce petit supplément de réalité que le rêveur, avide et bricoleur, démultiplie à la folie.

Ainsi l’amour, par le manque qu’il creuse dans la chair, n’est bien souvent que conscience accrue de la solitude.

Ce que Visconti atténue, en édulcorant à l’italienne le propos de Dostoïevski, de nos jours un réalisateur le restitue avec force. Il s’agit de James Gray et de son magnifique Two lovers. Adaptation très contemporaine et cependant fidèle en désespoir à ses origines russes, ce film-là se déroule à Brighton beach, enclave slave de Brooklyn. Un peu plus que rêveur, Leonard est un homme superflu, voûté, amer, éperdu – déplacé. En modifiant avec mesure l’intrigue et les circonstances de la rencontre, James Gray perpétue la figure tragique d’un être qui, parce qu’il ne peut pas vivre l’amour qu’il conçoit, incarne et maintient son idéal nécessaire.

Catherine De Poortere

Textes complémentaires :

- L’homme superflu

- Two lovers

- Le visage-miroir de l’Idiot (magnifique adaptation d’un autre roman de Dostoïevski par Pierre Léon)