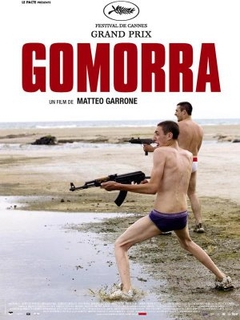

GOMORRA

On ne passera jamais assez de temps à essayer d'expliquer le phénomène de la mafia et la fascination pour la vie dangereuse et courte des grands chefs, des parrains, des tueurs, jusqu'aux petits employés, les « soldats » de la mafia. Une fascination entretenue par le cinéma, qui depuis Scarface dans les années 30, ou Le Parrain dans les années 70, n'a cessé de se placer, en toute innocence, du côté des malfrats. Bien sûr, il y a derrière ce choix une préférence certaine pour la légende, contre la sordide réalité. Il y a un goût de la tragédie, de la vie à grande vitesse et de la mort violente. Il y a aussi partout et de tout temps une mythologie qui ajoute un peu de Robin des Bois à tout criminel, un peu de rebelle à tout trafiquant. La mythologie mafieuse est ainsi complexe et ses plus beaux représentants au cinéma ont réussi à construire une ambiguïté qui fait du voleur pauvre un criminel sympathique, en butte à une société hostile. Leur vie devient un combat, contre les grands propriétaires, l'état exploiteur en Italie et, aux États-Unis, les premiers arrivés, wasps, juifs puis irlandais, désirant faire oublier leur statut d'immigrants en revendiquant leur « juste place » au détriment des nouveaux arrivants, mais cette légende n'arrive pas à masquer la violence, la terreur imposée au reste de la population par une organisation comme la mafia.

Ainsi, aux États-Unis comme en Italie, il a un mythe autour de la mafia sicilienne, entretenu par les romans de Mario Puzo, scénariste des Parrains comme du très moyen Le Sicilien. Un mythe de libérateur, défenseur de l'opprimé face à la brutalité et à la corruption de l'État, du colonisateur italien. Ce mythe, répercuté de romans en films, a construit la perception populaire de la mafia, vision mêlant folklore et construction fictive du Don en héros populiste. Les diverses mafias entretiennent cette vision dans les faits en organisant un système social parallèle, prenant soin des sacro-saintes familles des membres de l’organisation, palliant la lenteur de la société civile, ou son inertie, en traçant des voies rapides de services rendus, de renvois d’ascenseurs, qui accélèrent toutes les procédures qui seraient rendues quasi insurmontables par la bureaucratie légale. Dans un pays où la corruption va de pair avec la misère économique de certaines régions, on comprend la fascination pour la vie violente, la richesse rapide. Dans un pays où le Premier Ministre dépénalise les crimes qui lui sont imputés et renégocie la loi en sa faveur parce qu'il est le chef, parce qu'on ne l'attaque pas comme ça, aussi facilement, on comprend la méfiance face aux institutions officielles et la certitude que la voie la plus rapide pour s’assurer l'ascension sociale que représentent l'argent et le pouvoir est celle de la mafia.

Roberto Saviano, l’auteur de Gomorra, le livre qui a servi de base à ce film, a voulu expliquer la longévité de cette fascination, l’attirance qu’elle perpétue de génération en génération pour le crime organisé, à la place de toute autre forme de vie. Il a voulu décrire l’ancrage de la mafia napolitaine, la Camorra, dans une région en crise depuis des décennies; il a voulu montrer la présence continuelle et invisible de la mafia dans la vie quotidienne de la Campanie. Il a voulu dévoiler, jusque dans les détails la structure de l’organisation, depuis les plus bas échelons, les petits trafiquants des coins de rue, jusqu’aux familles qui contrôlent la région entière. Pas de pseudonymes dans son livre, pas de M.X ou M.Y, chaque personnage-clé y figure avec son vrai nom, et une biographie détaillée, fruit d’un énorme travail de documentation. Son récit n’est pas neutre, il est écrit de l’intérieur, il se base sur la vie de son auteur, sur sa jeunesse à Scampia, au Nord de Naples, sur les histoires qu’il a vécues, sur celles dont il a été le témoin, et sur celles qu'on lui a racontées. Mais avant tout, Roberto Saviano a brisé le silence. Ces histoires, tout le monde les connaît dans la région; personne n’avait jusqu’ici osé les rassembler ainsi et les publier, contre toute tradition de silence, de secret. Pour cette audace, Robert Saviano, 28 ans, a été condamné à mort par la Camorra. Le journaliste, qui vit aujourd’hui à Rome, est désormais protégé, comme le sont d’ordinaire les juges anti-mafia. Tout en sachant que « la Camorra a une mémoire d’éléphant et une patience illimitée. »

Saviano insiste sur la différence entre la Mafia sicilienne et la Camorra napolitaine. Si la première était un pouvoir occulte, noyautant tous les rouages de la société sicilienne, la Camorra est avant tout un système économique. Le pouvoir y est purement financier : « Les règles sont dictées et imposées par les affaires, par l’obligation de faire du profit et de vaincre la concurrence ». Pour la Camorra, la politique n’a que peu d’importance car elle n’est pas le « vrai pouvoir ». Elle ne rapporte rien, donc elle ne fascine pas. Contrairement à la Cosa Nostra, les relations entre la Camorra et la politique sont réduites au minimum nécessaire au bon déroulement des affaires, corruption de fonctionnaire ici et là, faveurs, passe-droits… Cette organisation de la Camorra, toute entière tournée vers les affaires, vers le profit, se traduit dans plusieurs secteurs d’activités, le trafic, bien sûr, armes et drogue, mais aussi la contrefaçon (on estime que plus de 80% des vêtements de grandes marques italiennes sur le marché mondial sont des faux, et qu’ils proviennent tous de la même région) et des marchés juteux comme celui des chantiers publics ou celui de l’« éco-mafia », spécialisée dans le traitement des déchets, catastrophe écologique pour la région, sacrifiée pour le profit de quelques-uns, et qui voit son sol transformé en dépôt clandestin de déchets toxiques, contaminé de manière quasi irréversible, empoisonnant pour des siècles la région et ses habitants. Comme pour d’autres mafias, la tendance récente est de travailler autant dans la légalité que dans l’illégalité. Les affaires de la Camorra sont gérées comme des sociétés « normales », dans des domaines quelquefois « normaux », mais, rappelle Saviano, elles n’ont jamais été créées « normalement », toutes ont des origines violentes, dans l’extorsion, l’expropriation et le vol. La Camorra n’est pas comme on le dit parfois, en train de rentrer dans le rang de la société civile, elle poursuit de front les deux sources de profit, et lorsque la crise économique frappe un de ses secteurs d’activité légale, elle se rabat tout simplement sur ses activités criminelles.

Si Gomorra, le livre, était complexe dans sa volonté de tout dire, de tout expliquer, de tout documenter, il n’était bien sûr pas possible de faire de même avec Gomorra, le film. Comment montrer une structure, une hiérarchie, une organisation ?Comment traduire visuellement les rouages et les ramifications de la Camorra, ses activités légales et illégales ? Comment dire l’impact de l’organisation sur toute la vie de la région, prise en otage, victime collatérale des luttes sanglantes entre les familles, exploitée comme réservoir de main-d’œuvre à bas prix, comme chair à canon ? Comment expliquer au public qu’il ne s’agit pas d’un problème limité à l’Italie. Comment ainsi faire comprendre, comme le livre le fait, que la Camorra et les autres mafias italiennes ont des ramifications dans toute l’économie européenne, investissant en Allemagne, en Pologne, en Roumanie, en Angleterre, au Portugal ? Comment aussi faire la différence parmi les nombreux films consacrés au phénomène mafieux et les nombreuses approches dans sa représentation, passant comme le dit Catherine de Poortere, d’une vision extérieure, policière, à une version intériorisée, individuelle, jusqu’à la version moderne, replaçant le phénomène dans une vision globale, mondialisée, de mal illimité ?

Le film pouvait difficilement reprendre la volonté d’exhaustivité du livre; le réalisateur, Matteo Garrone a toutefois choisi d’en garder la complexité, abordant la plupart des thèmes importants de l’enquête, comme la guerre entre les clans, l’arnaque aux déchets toxiques et bien sûr, les jeunes et leurs espoirs d’avenir en forme de kalachnikov. Multipliant les personnages et les points de vue, passant à toute allure de l’un à l’autre, Garrone donne une vision accélérée et volontairement rétrécie de la situation. Les personnages sont bien sûr inspirés du livre, certains s’y trouvent déjà décrits, mais la plupart sont détournés pour recentrer l’action, la recadrer, en resserrant le point de vue sur un lieu et une époque, contrairement au livre qui se voulait une fresque historique. Le principe du réalisateur a été de ramener le champ de vision à hauteur d’homme, ou d’enfant, matérialisant littéralement le manque de perspective des personnages. Leur décor est flou, restreint et leur vision limitée, étriquée. Comme dans un film de guerre, les protagonistes sur le terrain n’ont qu’une faible vue d’ensemble, et les événements les dépassent, les décisions sont prises ailleurs et leur quotidien est réduit à une vie fruste, presque primitive, ayant pour seul moteur l’instinct de survie. Garrone souligne lui-même ces différences et parle d’ailleurs de « roman reportage » pour le livre et de « chronique de guerre » pour son film.

Pour dépeindre cette guerre, il fallait reprendre le point de départ de l’œuvre écrite: l’observation rapprochée de la vie quotidienne dans les banlieues de Naples, terre natale de la Camorra. C’est pourquoi le film prend pour centre Casal di Principe, « capitale du pouvoir économique de la Camorra », et pour centre magnétique la cité des Vele, les « Voiles », où le film nous ramène continuellement. Les Vele, c’est un projet urbanistique hallucinant des années 60 devenu le plus grand supermarché européen de vente de drogue au détail. Composée de deux bâtiments de 14 étages, longs de 140 mètres et distants l'un de l'autre de 8 mètres, la cité et ses habitants sont à leur corps défendant les symboles de la région, prisonniers du trafic, témoins muets et victimes. La cité est en partie en ruine, mais même dans les bâtiments encore occupés, il n'y a pas d'ascenseurs, car ils ont été volés avant d'entrer en fonction. Le reste est un terrain en friche, zone de non-droit, dédale favorisant le trafic. Comme dans le Baltimore de « The Wire », le trafic est fortement hiérarchisé et commence dès le plus jeune âge, dans la rue. Les jeunes occupent à ce propos une place centrale dans le drame que met en scène la mafia. Dans un environnement de crise, de chômage endémique et de pauvreté, le premier travail des adolescents est fourni par le trafic, premier pas de ce qu’ils croient être leur entrée dans l’organisation. Cette organisation, ils en rêvent. Cette vie leur rappelle le cinéma américain, qui est d’ailleurs un fantasme partagé par les camorristes eux-mêmes, qui se font construire des villas ressemblant à celle de Scarface. Faire partie de la Camorra, le « Système » comme on l’appelle là-bas, est pour les jeunes le rêve absolu. Et pourtant ils n’intégreront jamais l’organisation, qui préférera se servir d’eux comme d’une main-d’œuvre inépuisable, malléable, facile, jetable. Dès l’âge de 12 ans, on les postera aux coins des rues après les avoir sommairement éduqués, à la fidélité au clan d’abord et ensuite aux aspects pratiques de leur travail. Ainsi, raconte Saviano, « pour les habituer à ne pas avoir peur des armes à feu, on faisait porter un gilet pare-balles à ces gamins puis on leur tirait dessus ». Ce sont ces jeunes qui seront au centre du film, ceux qui ont encore le choix, mais pas vraiment, de travailler ou non pour le « Système ». On suivra ainsi les sentinelles des cités, les petits trafiquants, les enfants qui conduisent les camions de dioxine que les adultes refusent d’approcher, les adolescents qui rêvent, eux aussi, de devenir Tony Montana. Cette génération perdue, dont l’exploitation permet la survie du « Système », et lui assure sa longévité, et qui fait dire à un policier, dans le livre de Saviano : « Plus il en meurt, mieux ça vaut pour tout le monde… ».

Pour dépeindre cette guerre, il fallait reprendre le point de départ de l’œuvre écrite: l’observation rapprochée de la vie quotidienne dans les banlieues de Naples, terre natale de la Camorra. C’est pourquoi le film prend pour centre Casal di Principe, « capitale du pouvoir économique de la Camorra », et pour centre magnétique la cité des Vele, les « Voiles », où le film nous ramène continuellement. Les Vele, c’est un projet urbanistique hallucinant des années 60 devenu le plus grand supermarché européen de vente de drogue au détail. Composée de deux bâtiments de 14 étages, longs de 140 mètres et distants l'un de l'autre de 8 mètres, la cité et ses habitants sont à leur corps défendant les symboles de la région, prisonniers du trafic, témoins muets et victimes. La cité est en partie en ruine, mais même dans les bâtiments encore occupés, il n'y a pas d'ascenseurs, car ils ont été volés avant d'entrer en fonction. Le reste est un terrain en friche, zone de non-droit, dédale favorisant le trafic. Comme dans le Baltimore de « The Wire », le trafic est fortement hiérarchisé et commence dès le plus jeune âge, dans la rue. Les jeunes occupent à ce propos une place centrale dans le drame que met en scène la mafia. Dans un environnement de crise, de chômage endémique et de pauvreté, le premier travail des adolescents est fourni par le trafic, premier pas de ce qu’ils croient être leur entrée dans l’organisation. Cette organisation, ils en rêvent. Cette vie leur rappelle le cinéma américain, qui est d’ailleurs un fantasme partagé par les camorristes eux-mêmes, qui se font construire des villas ressemblant à celle de Scarface. Faire partie de la Camorra, le « Système » comme on l’appelle là-bas, est pour les jeunes le rêve absolu. Et pourtant ils n’intégreront jamais l’organisation, qui préférera se servir d’eux comme d’une main-d’œuvre inépuisable, malléable, facile, jetable. Dès l’âge de 12 ans, on les postera aux coins des rues après les avoir sommairement éduqués, à la fidélité au clan d’abord et ensuite aux aspects pratiques de leur travail. Ainsi, raconte Saviano, « pour les habituer à ne pas avoir peur des armes à feu, on faisait porter un gilet pare-balles à ces gamins puis on leur tirait dessus ». Ce sont ces jeunes qui seront au centre du film, ceux qui ont encore le choix, mais pas vraiment, de travailler ou non pour le « Système ». On suivra ainsi les sentinelles des cités, les petits trafiquants, les enfants qui conduisent les camions de dioxine que les adultes refusent d’approcher, les adolescents qui rêvent, eux aussi, de devenir Tony Montana. Cette génération perdue, dont l’exploitation permet la survie du « Système », et lui assure sa longévité, et qui fait dire à un policier, dans le livre de Saviano : « Plus il en meurt, mieux ça vaut pour tout le monde… ».

Benoit Deuxant