Abdessemed au Mac's : un tapis rouge, entre vie et mort

Une salle obscure où un tapis rouge moelleux, tel qu’au centre de toute mise en scène du pouvoir, conduit à un écran de cinéma. Une scène courte y est projeté en boucle. Un homme y marche, on le voit de dos. Puis, résonne l’écho puissant et fatidique d’un trait décoché dans l’espace, partant de nulle part et partout à la fois. Un ressort qui se détend, brutal, cérébral autant qu’abdominal. Le corps est traversé par un javelot. L’homme se retourne, transpercé, saignant, blessé à mort, mais il ne semble pas expirer. La blessure fait partie de son corps, de son être, au même titre que son regard et l’expression de tous les traits de son visage, à peine marqués par la surprise, semblent dédiés à questionner la condition de mortel, à regarder la mort en face. La scène fait référence au mythe d’Orphée et s’intitule Je ne me retourne pas. On connaît l’histoire originelle : Orphée ramenant son épouse Eurydice du monde souterrain, inquiet de ne plus entendre ses pas, se retourne vers l’aimée et la perd irrémédiablement, conformément à l’accord passé avec Hadès (« tu ne peux la regarder avant d’avoir rejoint le monde des vivants au risque de la perdre, cette fois, à tout jamais »). Que signifie un Orphée qui ne se retourne pas et se trouve mis à mort pour cela-même ? C’est énigmatique. Cela peut renvoyer aux digressions vaudevillesques de Cocteau où le poète tombe amoureux avant tout de la Mort et s’abîme dans un langage lui permettant de correspondre avec l’au-delà. Le film montre l’artiste – Adel Abdessemed, celui-là dont vous vous apprêtez à découvrir l’exposition au Mac’s – pénétrant en son atelier, venant de l’extérieur. Il indique ainsi le travail incessant, corporel autant qu’imaginaire, entre l’extérieur et l’intérieur, entre le monde dont il s’inspire et l’atelier où il crée des images qui racontent ce qui agite la surface du monde, ce qui l’a frappé, et qui correspond souvent à une sorte d’amour empêché du réel tel qu’il se présente, trompé et ravagé par des instincts destructeurs et des politiques de haine. On le voit donc franchir cette frontière risquée entre le monde et l’univers de sa création artistique qui tend à la réalité une image critique des pouvoirs qui la troublent, tout en cherchant à faire émerger le goût de la vie. Navette incessante entre le vif et le mort. Il ne se retourne pas, mais tourné vers ce qui tout ce qui s’ébauche et prend forme dans l’atelier matriciel, il voit le monde dans un rétroviseur. Le risque est bien, non pas que l’aimée disparaisse à jamais, mais que l’amour du vivant, en tant que tel, – et que la création artistique tente de sauver, préserver, perpétuer – soit bel et bien tué, frappé en plein cœur en lui-même comme en tout autre individu, déprimé, découragé, cible de violence de plus en plus déréglée, organisée, légitime ou purement terroriste. Il absorbe cette mort qui ensuite migre et transmigre dans les différents organes de son œuvre protéiforme. On voit que la référence explicite à un mythe très connu, se dérobe ensuite dès lors qu’on veut interpréter cette allégorie de manière linéaire, univoque. Ca s’embrouille, ça s’enfume. Néanmoins, c’est un coup d’envoi qui impulse une réaction en chaîne d’œuvre en œuvre, déterminée, même si elle épouse les méandres mélancoliques.

Ensuite, un chat noir passe, entre nous. Entre les parties disloquées de notre tout. Au sein de la matière délitée. Sur les marches métalliques brillantes d’un escalier en colimaçon, vrillé dans les ténèbres, l’animal souple, crépitant d’électricité statique, indéfiniment passe et repasse, descend toujours plus profond et reste sur place. Il balise cet espace de croyances, de légendes qui naissent dans le sillage du félin à la fourrure anthracite. Messager de l’au-delà, messager des âmes perdues, porteur de signaux vers les disparues et disparus. Un interstice silencieux et superstitieux par où s’échapper. Cet interlude mystérieux nous amène là où recommence le tapis rouge, solennel, déroulé devant une chorale, colossale, rigide et calcinée. Ces figures militaires bravaches libèrent à pleins poumons "Otchi Tchiornie" / "Les Yeux noirs", chanson d’origine tzigane, fragment rituel du répertoire des chœurs de l’Armée Rouge, joyaux – soyeux et déchiré – de nostalgie pour une femme aimée inaccessible (lien vers l’évocation d’Orphée et Eurydice) et, par contagion, pour tout ce qui, le plus désiré et aimé, reste de plus en plus insaisissable, ne se laisse approcher que dans des formes de substitution, est confisqué par une politique de l’individualisme agressif. Chanson emblématique, fossilisée, expression d’une part d’indomptable dans l’amour, de sauvage, mais soudain atomisé, étranglé dans les silhouettes pétrifiées de ces 27 personnages très officiels, baladins du pouvoir communiste. Ils sont alignés sur une estrade faite de billes de chemin de fer, industrielles et frustres, et leur noirceur cadavérique évoque à jamais le crash de leur avion, en 2016, alors qu’ils se rendaient en Syrie pour remonter le moral des troupes. Statufiés, ils attestent d’une permanence du pouvoir au-delà de la destruction de ses agents. Un chœur et toute sa nostalgie comme explosés, disséminés en plein ciel. Y résonnant à jamais. Ces chœurs grandiloquents/grandioses au service d’un régime totalitaire, exploitant les cultures populaires (chants traditionnels) et faisant désormais partie de l’espace, renforcent la dimension métaphysique de ce régime. Comme si la catastrophe aérienne n’était qu’une opération de magie pour que leur esprit vocal soit intégré à celui des sphères cosmiques infinies. Le pouvoir a toujours aimé avaler, détruire ses éléments constitutifs et se dématérialiser. Le charbon dans lequel ces chanteurs mâles en uniforme sont sculptés évoque bien entendu le passé des charbonnages, une prospérité basée sur l’exploitation d’ouvriers envoyés sous la terre, sur des vies humaines sacrifiées en quelque sorte, rendues invisibles dans les entrailles terrestres, tues. Comme souvent lorsqu’il réalise de grandes sculptures, Adel Abdessemed a utilisé des photos publiées dans la presse, et en a confié la transposition en 3D à une usine chinoise, dans un bois tendre et léger qui a été ensuite calciné.

On passe près d’un banc public ordinaire. Sur son dossier un pigeon se repose ou guette. Faisant penser à ses congénères utilisés autrefois comme facteur, il est harnaché d’un dispositif qui se révèle vite être un mécanisme meurtrier, une bombe à retardement. La logique de la guerre devient totale. Des êtres vivants non-humains sont transformés en terroristes, en messagers de la mort. Après cet antichambre, on entre dans la grande salle, colonne vertébrale, longue, droite, cérémonielle. Une débauche de vie autour du tapis rouge tellement moelleux que le fouler semble irréel. On avance entre deux haies de militaires en patrouille. Ombres fantômes qui évoquent, bien entendu, le front des opérations – comme on désigne le lieu où s’affrontent les armées, les prolétaires de la guerre – mais surtout ces sentinelles belliqueuses omniprésentes dans nos grandes villes, autour des monuments, dans les gares, les places publiques, attestant que ce front des opérations s’est déplacé, multiplié, et est à présent nulle part, insaisissable, et partout, omniprésent. D’ailleurs, on pourrait croire que ces grandes silhouettes bardées d’équipements logistiques et létaux, ont été croquées par un envoyé spécial infiltré dans les lignes belligérantes, mais non, elles sont tracées à partir de photos que nous voyons tous, dans les journaux, les magazines, la télévision et si ces dessins nous procurent si bien cette impression d’être aussi, grâce à eux, au cœur du front, c’est parce qu’ils reproduisent les images omniprésentes qui banalisent le fait de vivre dans un état de guerre permanent. Ces deux rangées de militaires en action donnent sens au tapis rouge en évoquant ces grandes salles d’apparat, dans les châteaux où, avançant vers le trône, on traverse une galerie de portraits retraçant la généalogie, donc la légitimité, de la famille propriétaire de la couronne (ou du pouvoir politique qui implicitement s’y rattache). Une généalogie qui souvent remonte dans la nuit des temps, installe une lignée indestructible, affirme une permanence incontestable. Sauf qu’ici, cette généalogie du pouvoir vers la tête duquel on avance, est constituée de soldats anonymes et, probablement, issus de camps adverses, ennemis rassemblés dans la même frise. Le pouvoir de plus en plus abstrait s’appuie sur des troupes en armes sans visages, défilé de mode de tenues de camouflage.

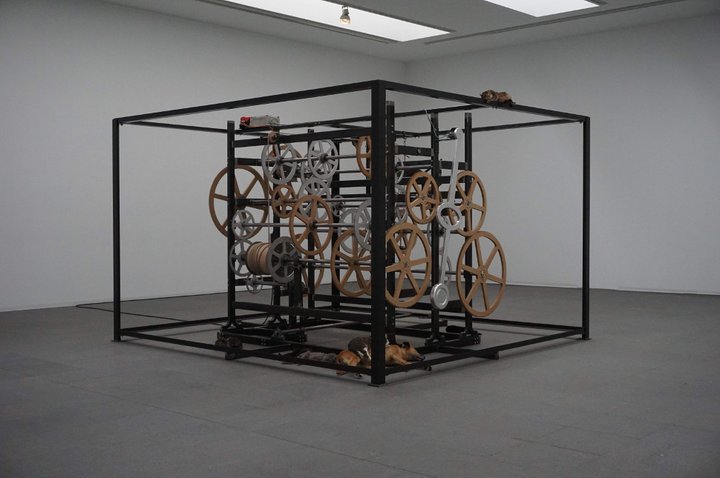

Mais tout au bout, avant la dernière pièce, le tapis rouge s’interrompt. Au-delà, ce sont les coulisses du pouvoir qui aime cultiver les signes qui le feront percevoir hors du temps, surplombant les réalités de la condition humaine, échappant à leur finitude. Mais au-delà, en fait, la grande salle est nue, vide, juste au centre un cube remplit d’un mécanisme à la fois rudimentaire et hermétique. Un balancier régulier et des rouages, des engrenages, poulies, chaînes et cordages. S’agissant d’un bâtiment lié aux charbonnages, on songe d’abord à ces machines qui descendaient et remontaient les hommes dans les galeries étouffantes, hors de la vue, hors du temps, mouvement perpétuel d’extraction qui épuisait les hommes, génération après génération. Mais il s’agit simplement du mouvement perpétuel de l’horloge biologique de l’humanité entière, enfermé dans une cage comme pour tenter de le maîtriser, de s’en rendre maître. A la manière des horloges érigées sur les églises et autres édifices du pouvoir qui imposent un calcul de l’écoulement temporel. Mais dans la cage, comme imbriqués dans la machinerie sans âme, se trouvent des animaux endormis, un grand chien (Cerbère) et sept chats. Le contraste est étonnant comme si l’action des rouages produisaient ces animaux endormis ou si le sommeil de ceux-ci rendaient possible l’action mécanique. Les chats évoquent la légende de sept martyrs, commune aux religions chrétienne et musulmane, qui, pour échapper à la persécution s’endormirent dans une grotte et furent réveillés plusieurs centaines d’années plus tard. Les animaux domestiques taxidermisés le sont souvent par des propriétaires qui les conservent ainsi près d’eux, dans une image d’une immortalité factice et docile. Le monument rappelle que le temps règne sur tout, de manière égale, et que face aux tentatives de le détourner au profit de pouvoirs humains, temporaires et répulsives, il a toujours existé de subtiles manières de ruser, faire le mort, explorer d’autres dimensions du vivant, de résister, mais que toutes finissent quand même écrasées dans les mêmes rouages. Pourquoi cette sculpture s’appelle-t-elle « moutarde », répulsif populaire utilisé contre les chats ? A vous de voir. En outre, en élaborant son horloge critique, l’artiste apprend l’existence du gaz moutarde, utilisé comme arme chimique pour la première fois à Ypres en 1917, et décide/accepte d’ajouter ce référentiel à son œuvre. Ce n’est pas forcément limpide mais les allégories, plongées dans le vivant, gagne ainsi des épaisseurs. Peut-être ce signifiant « moutarde » signifie-t-il les raffinements de la créativité humaine lorsqu’il s’agit d’expédier hors du temps, provisoirement ou définitivement, les existants qui contrarient ceux et celles qui entendent contrôler le cours des événements, petits ou grands ? Que tout ne soit pas évident permet de multiplier les conjectures et interprétations, inlassablement, bref, la vie continue…

texte et photos :

Pierre Hemptinne

Adel Abdessemed : Otchi Tchiornie

Jusqu'au Dimanche 3 juin 2018

Musée des arts contemporains (MAC's - Grand Hornu)

82 rue Sainte-Louise

7301 Hornu

autre exposition :

Adel Abdessemed : L'Antidote

Jusqu'au Dimanche 8 juillet 2018

Musée d'art contemporain (MAC) de Lyon (France)