Bye Bye His-Story : ouvrir nos futurs

Sommaire

Introduction

La notion de gravure est prise ici au plus près de l’écriture, de sa naissance jusqu’aux récentes formes numériques. L’écriture de soi et des autres. Ce que cette histoire civilisationnelle grave en nous et nous fait graver. L’écriture au cœur des cultures humaines, pour le meilleur et pour le pire : pratique cognitive formidable, instrument exaltant d’échanges. Mais aussi outil d’accumulation des savoirs, de leur manipulation et de domination culturelle. Socrate, à son propos, parlait déjà de pharmakon, aussi bien remède que poison. Clarisse Herrenschmidt, spécialiste de l’histoire de l’écriture, déclare souvent : « le langage ? on ne sait toujours pas ce que c’est ! ». Toujours est-il que nous sommes tous pris dans l’écriture d’une histoire en train de mal finir. Comment en sortir ? Certaines créations artistiques aident à entrevoir d’autres stratégies narratives !

Topographie des impasses

La première image de Bye Bye His-Story, c’est soi. On entre face à un miroir avec ce mélange de réel et d’irréel propre à tout effet miroir (Vittorio Santoro). Au dos du miroir, un échiquier clos renfermant deux origamis invisibles, bestiaire fantasmé (une chouette oraculaire, paraît-il, et un sphinx, symbole de renaissance). Voilà, l’image de soi, toute simple, banale, est d’emblée prise dans les profondeurs énigmatiques d’un jeu d’échec.

Les cadrans de Katja Mater, tous différents, décentrés, renvoient à l’expérience du temps lors du premier confinement. Ils évoquent autant d’horloges biologiques différentes. La mesure du temps a été historiquement uniformisée, rendue universelle, pour mieux contrôler l’occupation des corps et des esprits. Cette organisation a été bousculée par l’arrêt de la machine économique en mars 2020 et du coup, chacun·e renvoyé·e aux singularités de sa relation à la durée. Avec un effet de soudaine liberté et/ou une impression de souffrance. Mais l’artiste, esthétiquement, ouvre à l’émergence d’une multitude d’écritures temporelles cohabitant harmonieusement.

Serge Onnen grave des spirales psychédéliques sur des vinyles qui, en rotation sur la platine, happent l’attention dans une sorte d’exubérance extatique qui vire peu à peu à la nausée. Voilà, ressentie dans les tripes, l’impasse d’un texte civilisationnel qui tourne sot, essoré de tous sens. L’installation se présente sur fond d’un papier peint où d’innombrables figurines d’hommes et de femmes se liguent dans le même geste de se boucher les oreilles (je ne veux rien entendre).

Serge Onnen

Une fois ce constat posé, frontal et avec sens de l’humour, il se ramifie à travers des constats économiques, des problématiques de genre, des dénonciations d’abus de langage dominant, des attentions portées aux marges, aux récits minoritaires, voire déviants.

Il y a deux grands tirages photographiques, gris et blanc, de Lucia Bru, des vues plongeantes, entomologiques, sur des architectures de cartons vides, visions poignantes de vies démunies, fragiles, sans rien, victimes d’une société par ailleurs opulente.

Lucia Bru

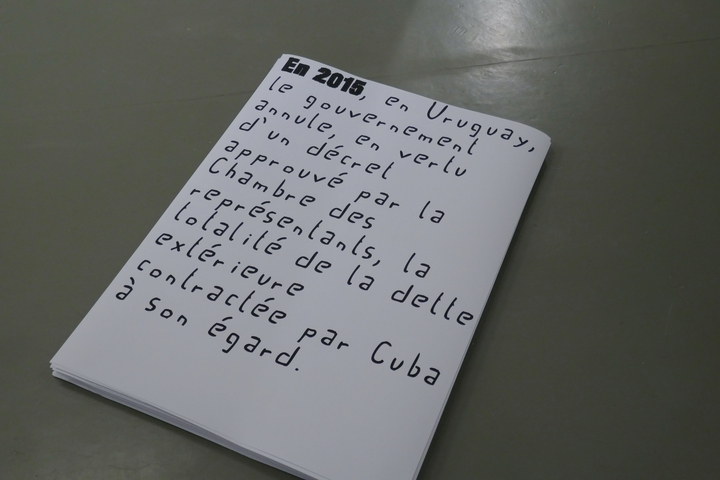

Matthieu Saladin réunit une collection d’affiches, chacune évoquant une remise de dette « historique » concédée par le système néolibéral. Sans que cela change quoi que ce soit aux hiérarchies économiques, inégales, à l’échelle mondiale. À la frontière douloureuse entre dehors et dedans, là où s’exercent les pressions pour calibrer les imaginaires, Stefano Calligaro essaie une bifurcation lexicale et iconique, pratiquant le détournement poétique des mots d’ordre consuméristes et la production d’autoportraits assumant « ses identités décalées, participant des dérives collectives du monde de l’art », puisant des richesses de résistance au cœur des cultures populaires…

La grande extinction, yeux dans les yeux

À l’étage du dessous, on explore les strates du capitalocène et, inévitablement, l’histoire coloniale, les relations entre humains et extra-humains, l’empreinte géologique du néolibéralisme sur la planète. Wesley Meuris et Nicolas Lamas établissent entre savoirs, représentations du monde et objets esthétiques, une tension critique qui claque. Le premier transforme en tableaux des données scientifiques sur l’état de pollution de l’espace colonisé par nos débris satellitaires. Il n’y a pas que la terre qui est empoisonnée ! Le second empile plusieurs numéros de National Geographic et en retire tout le contenu, il n’y a plus de pages, plus de photos, plus rien, les connaissances n’ont servi à rien, tout a été emporté, nous reposons sur du vide, l’effondrement a commencé.

Thomas Couderc a laissé en plan une installation monumentale :

des troncs taillés, matrices à imprimer dans la glaise l‘histoire fantastique d’une super-héroïne, Wonder Woman. Les images gravées de cette légende, à même de larges palettes, semblent provenir de fouilles archéologiques,

elles sont craquelées, abîmées, difficiles à déchiffrer. Évoquant sécheresse et civilisation engloutie, ces œuvres dégagent le sentiment désagréable que tout fantastique est désormais impossible, entérinent la perte de tout contact avec les mythes d’origine.

Thomas Couderc

Cette relation avec les origines, Marc Buchy la traque du côté des langues menacées de disparition, s’immergeant dans leur imaginaire et leur mémoire. Ainsi, il explore en Colombie le Namtrick de la communauté Misak, cordillère des Andes (23.000 personnes). Il a fait graver un caractère d’imprimerie (pour une langue probablement peu ou pas imprimée). Il expose quelques feuilles blanches où l’on distingue les traces, les « empreintes » de son apprentissage de cette langue fantôme. Gravure ténue, métaphore du silence paralysant puis gommant ces langues indigènes. Extinction de la biodiversité culturelle.

Qu’il s’agisse du monopole d’une langue impérialiste ou de la bétonisation galopante des espaces verts, l’effet est le même : une granularité abrasive et invasive qui tue les nuances, occulte peu à peu les interstices encore vierges, englue les singularités dans une sorte de marée noire.

C’est ce que racontent les grandes feuilles de Roger Remacle placées entre rouleau compresseur et macadam. Et, dans ce processus, des accidents se produisent, laissant apparaître des motifs qui échappent à l’uniformisation complète.

Odilon Pain recycle une Annonciation du peintre Francesco del Cossa, typique de la Renaissance italienne. On reconnaît bien, séparées par la colonne pouvant symboliser le Christ, les deux parties-alcôves où, dans l’original, se tiennent Marie debout à droite et l’ange agenouillé à gauche. L’ensemble est encadré d’un vaste collage/copié-collé de waxes, tissus qui symbolisent l’empire colonial néerlandais tirant profit de ses échanges commerciaux entre cultures orientales et africaines. Voilà ce que fut l’ordre nouveau invoqué par la Renaissance : une globalisation mercantile, capitaliste, les hybridations culturelles cachant souvent des aliénations systématiques. Cette composition est tellement bariolée et chatoyante, surchargée, que toute perspective y est comme écrasée. Les personnages ont déserté la peinture, il n’y a plus rien à annoncer, le sacré a disparu.

Aux marches/marges du futur

Au rez-de-chaussée, le volume est dégagé, aéré, en suspens. Des fils narratifs se tournent vers le futur. Plusieurs puisent leurs racines dans des activités militantes, parfois anciennes, certaines fraîchement écloses, réinventées. Ainsi la série « Very Special Gladnesses » du vétéran Endre Tót (né en 1937), photos d’actions simples, poétiques et subversives, démontant le principe que le bonheur dépendrait de l’abondance de biens consommés. Un calicot et une fiche technique de « l’activiste romantique » lui tiennent compagnie. Leur font écho la devise de Xavier Antin, « Perfect Shapes Collapse », 21 lettres gravées sur des embouts de vis en bronze fichées dans le vaste mur blanc, dispersées, presque invisibles. Comme sur un mur d’escalade, d’imperceptibles prises pour franchir l’obstacle, aller ailleurs, explorer d’autres versants culturels.

La salle se partage ainsi entre des pulsions sociales de changement et les horizons troubles de la technosphère, ambiance ambivalente entre aube nouvelle et crépuscule biotechnologique. Espoirs indécis.

De vastes végétations mutantes cryogénisées pendent du plafond, rameaux chimériques d’immortalité ; écritures presque monochromes, gravées au laser sur cuir blanc, châssis alignés comme les tables de loi de l’être futur augmenté ; un frigo-sarcophage conservant pour les générations à venir trois formes distinctes de grouillements civilisationnels interdépendants et hors service : la forme nue et défoncée d’un crâne, un casque de motard fourré de paille et fils électriques, un nid d’abeilles éventré. Des portraits antiques supplantés par des cartes mémoires suspendues dans le cloud. Un ouvrage de divination, livre de tissus reliés, cosmogonies de taches floues à interpréter sans fin, liturgies digitales pour conjurer ce qui vient. Le dernier mot revenant à un ancien de Fluxus donnant rendez-vous au vernissage d’une exposition à Tokyo, organisée en partenariat avec le Centre de la gravure le 24 août 2947…

Bye Bye His-Story, le directeur Emmanuel Lambion en verve devant l’œuvre d'Odilon Pain

Une exposition très organique

Les itinéraires possibles entre les 60 artistes exposés sont infinis. Le jeu des correspondances est d’autant plus illimité que le commissaire place en constellation jeunes et anciens, émergents et consacrés. Des œuvres, à l’intérieur, vont vivre et se transformer. L’exposition crée des liens avec des entités extérieures et en constitue ainsi des extensions ramifiées, comme avec les Éditions de la Fin du Monde. Elle encourage la naissance de fils narratifs singuliers qui dureront bien au-delà de ses dates de présentation : des morceaux d’œuvres peuvent être emportés, se grefferont et proliféreront dans d’autres imaginaires. Il est possible de laisser des empreintes au sein même de Bye Bye His-Story. Une production d’images ou autres objets imprimés est organisée pour encourager à devenir militant·e et propager le message principal : il faut changer d’histoire. Des performances – en toute sécurité sanitaire – sont organisées pour initier qui veut à d’autres stratégies narratives. Vraiment, tout peut changer.

Pierre Hemptinne