Colonies et art contemporain

Sommaire

La frilosité à inclure une histoire critique du colonialisme dans les programmes éducatifs contraste avec la présence de plus en plus manifeste de la question coloniale dans la production artistique, relayée par des lieux d’expositions très fréquentés. Cela saute encore aux yeux en visitant actuellement le Jeu de Paume ou le Palais de Tokyo. — Pierre Hemptinne

De la sorte, on peut mesurer qu’un imaginaire postcolonial, dans un esprit de réparation à la Kader Attia, se développe, se répand, se structure, s’enracine. Il progresse, comme il a fallu que germe et enfle l’imaginaire lié à la crise environnementale avant de rendre possible la mobilisation populaire d’aujourd’hui. Ce sont des processus lents, étalés sur des décennies. Certaines formes artistiques aident manifestement à forger les sensibilités nécessaires à engendrer de nouveaux imaginaires. Force est de constater que les politiques, par rapport à ces mouvements, sont généralement à la traîne. Sans doute le résultat de leur dépendance à un modèle économique global qui reste, finalement, très colonial !?

Œuvre collaborative sur la mémoire, avec le Lycée Aimé Césaire

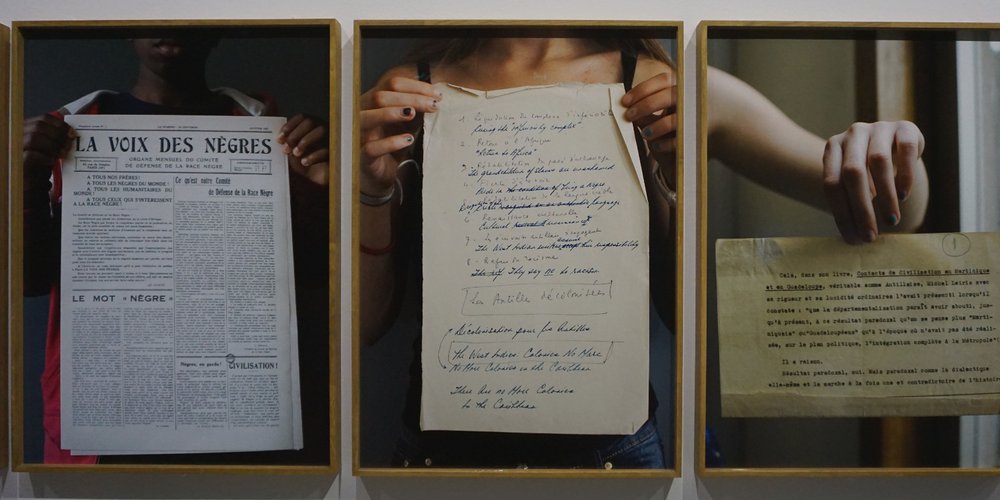

Au Jeu de Paume, Florence Lazar s’attaque directement à la volonté de ne pas aborder l’histoire des colonies à l’école, là où il est fondamental de proposer d’autres référents. Elle le fait par un travail qu’elle a conduit avec les élèves du Lycée Aimé Césaire dans le quartier de la Chapelle (Paris, 18ème ). Le projet s’élabore en réaction au projet de loi, en 2005, d’inscrire au programme scolaire l’obligation de mettre en avant le « rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord ». Ni plus ni moins qu’une continuation de la pensée coloniale. Après une vive polémique, l’article fut abrogé. Mais les échanges en disaient long sur les inconscients d’une part, sur les enjeux mémoriaux d’autre part. Le long processus collaboratif que l’artiste mène avec les jeunes du lycée consiste à se documenter sur la période coloniale, à prendre connaissance des documents qui complexifient et diversifient le point de vue sur ce qui s’est passé, à réunir les informations nécessaires pour instaurer une approche dépassionnée, instruite, la plus objective possible. En accompagnant cette pratique d’enquête et de recherche de débats, d’échanges, d’explications, de différentes manières, en somme, d’incorporer les éléments pluriels de cette histoire, autrement.

Le résultat artistique de cette démarche est une riche série de photos où l’on voit les élèves faire corps, précisément, avec l’une ou l’autre archive qui, pour eux, ont fait sens, ont incarné une bifurcation dans leur savoir et leur perception de ce passé, et dans la manière de le reporter au présent. Cela peut-être le « Premier numéro de L’Étudiant noir, journal des étudiants martiniquais en France, mars 1935 », une « bague datant de la Première Guerre mondiale », ornée de « l’insigne de la Croix-Rouge, fabriquée avec des perles, elle fut offerte par un tirailleur sénégalais à l’infirmière qui le soigna », une « Carte marine de l’océan Atlantique nord-est, de la mer Méditerranée, de la mer Noire et de la mer Rouge, 1413 », ou « Liquidation du complexe d’infériorité, manuscrit anonyme vers 1965… Des livres, des revues, des lettres, des affiches, des cartes, toutes photographiées dans les mains des étudiants, portées, exhibées, revendiquées, appuyées sur leur torse, près de leur visage.

Au Palais Tokyo, l’île Malaga resurgit, avec ses fantômes, effroyable mélancolie

Le Palais de Tokyo inaugure une « Saison sensible ». Ou comment des formes artistiques contemporaines rendent compte, documentent ou préfigurent « les mouvements imprévisibles entraînés par l’introduction d’une modification infime dans un système chaotique. » C’est dans cette prospective que prend place l’exposition de Theaster Gates : Amalgam.

Le point de départ est l’histoire de l’île de Malaga dans l’État du Maine aux États-Unis. En 1912, le gouverneur expulse les habitants de l’île, une communauté pauvre et métissée d’environ 45 personnes considérée comme « indolente » par de nombreux habitants blancs de la région. Ces malheureux sont alors contraints à la dispersion, voire à l’internement psychiatrique. — (guide du visiteur)

Par rapport à ce fait historique oublié, mais emblématique des politiques raciales américaines, l’artiste tente d’introduire des « modification infimes » quant à la manière d’en constituer le récit et l’archive imaginaire, afin d’infliger au « système chaotique » des « mouvements imprévisibles », susceptibles de le modifier.

La première œuvre, Altar (Autel), est posée dans la grande salle courbe, lumineuse. C’est une forme noire, sombre, géométrique, fermée. Un triangle clos, une carapace d’écailles anthracite, un tremplin abstrait. C’est un monument à la mémoire du destin de l’île et de ce qu’il symbolise plus largement. On pense à une maison hermétique, sans ouverture pour mieux se protéger des attaques du dehors. Quelque chose qui incube, de nouveau, qui un jour surgira. On pense aussi à un tombeau, il enferme et préserve un infini de douleurs, incommensurable. La construction a été effectuée en étudiant les modes de construction pratiquées jadis sur l’île de Malaga, c’est un hommage aux techniques pratiquées, au matériau utilisé pour les toitures : l’ardoise.

« C’est une maison de la honte abandonnée. Elle abritait autrefois ceux qui avaient préféré l’amour à la race. Altar est un cimetière d’amour broyé, de l’époque où les hommes blancs si craintifs, renfermés dans leurs complexes sociaux terribles, lynchaient, brulaient et castraient les hommes noirs. Derrière chacune de ces ardoises, il y a une histoire de résistance, de résilience, de renouveau.» (Theaster Gates)

Reconnaître la modernité de cette histoire oubliée, inventer un tourisme pour se balader dans ces vies effacées

La deuxième œuvre monumentale s’intitule « Institut de la modernité de l’île et ministère du tourisme ». Sur un grand tableau noir, l’artiste replace l’histoire de la petite île dans celle, beaucoup plus vaste, des colonies françaises en Afrique, et plus généralement de tout ce qui compose le destin du peuple afro-américain – esclavage, lois ségrégationnistes, lois anti-métissages –, il dessine l’enchevêtrement des récits coloniaux. L’édifice « institut-ministère » est surmonté de la devise en néon : « Finalement, rien n’est pur ». Contre toutes les formes de racisme et leur hantise de la pureté. Tout autour, des documents, des archives, des objets, des bouts de ruines, des vestiges, des fossiles, les sculptures brisées d’un bout de civilisation effacée. Dans des vitrines « scientifiques ». En vrac, à terre, sur le podium, augmentés d’une discographie de Mahalia Jackson. L’ensemble évoque ce qui reste comme traces du drame sur l’île Malaga. Ce ne sont pas des formes retrouvées, reconstituées, ce sont des formes pour penser ce qui s’est passé et proposer une autre manière de penser cet héritage. Et de penser de façon hétérogène, en mélangeant des formes et des témoignages de natures différentes, réels autant que fictionnels. S’approprier.

« L’île était elle-même un amalgame, avec ses arbres venus d’ailleurs, ses microclimats et ses habitants qui représentaient l’irreprésentable. En ce sens, elle était peut-être post-moderne à la fin des années 1800. Cette œuvre est elle aussi un amalgame, elle constitue mon désir de mélanger les modes de fabrication et de glisser entre les pratiques artistiques, les traditions architecturales et l’écriture de l’histoire. » (Theaster Gates)

Espace de recueillement

Se promener entre des troncs, entre des stèles, se glisser, se faufiler, croiser les masques, le silence, la vibration du bois, se rendre sensible, participer à une restauration de ce qui a été détruit, contribuer, chacun dans sa tête, à la réparation

Différentes œuvres – céramiques, installations, films – développent une diaspora culturelle initiée par cette migration forcée d’un peuple. Musique, danse, sculpture. À travers différents matériaux, imaginés mais recoupant des objets historiques, c’est la dynamique migratoire des corps, des idées, des cultures, imposée par l’expulsion du lieu qu’un peuple habite, c’est cette violence-là que saisit Theaster Gates. Le parcours se clôt – mais en ouverture – par une salle blanche où se dressent des stèles nues de bois clair. So bitter, this curse of darkness. Faisant écho à la première œuvre, sombre et compacte, celle-ci associe l’image du cimetière et de la forêt, de la reconnaissance du dommage causé et de la régénérescence de quelque chose, directement issue de ce que génère le chaos. Il y a une volonté d’installer une mémoire là où les « pouvoirs publics ont voulu effacer toute trace de ce qui s’était passé » (ce qui correspond aussi à la volonté de continuer à enseigner les bienfaits des colonies en Afrique du Nord, cela relève du même instinct de cacher, effacer, recouvrir, falsifier). Mais la forme propose aussi une certaine forme de réconciliation. Parmi les troncs-stèles, des moulages de masques africains. Laissons le dernier mot au choix du matériau :

« Ces arbres étaient en train de mourir. Un meunier affirma qu’ils n’étaient plus bons pour la construction. Inutiles. Quelque part dans la mort d’un arbre se cache la vérité de sa force. » (Theaster Gates)

Pierre Hemptinne

Florence Lazar et les élèves du Lycée Aimé Césaire :

Tu crois que la terre est chose morte...

Jusqu'au 2 juin 2019

Jeu de Paume (Paris)

Theaster Gates : Amalgam

Jusqu'au 12 mai 2019

Palais de Tokyo (Paris)