Histoires digitales : parole aux invisibilisés

Sommaire

Aider les autres à raconter leur histoire, les amener à trouver leur propre voix, leur manière unique de raconter, d’extraire ce qui fait sens pour eux et ensuite pour le spectateur, est un processus émancipateur qui rejoint complètement les objectifs de l’éducation permanente. — Laurence Delperdange, Nivelles le 10 février 2017

L'histoire des histoires

- Que sont les Équipes populaires et en quoi consiste votre travail à cet endroit-là ?

Notre association s’inscrit dans le secteur de l’éducation permanente. Notre mission est d’amener les personnes, les groupes avec lesquels nous travaillons à poser un regard critique sur tout ce qui impacte leur quotidien. Pour qu’ils puissent exercer leur droit de citoyens à participer au débat public sur les enjeux qui les concernent. On part du principe qu’une démocratie digne de ce nom demande que chacun soit informé et soit en mesure d’informer les autres de ce qui se passe autour de lui. Comment fonctionnent les institutions, quels sont les enjeux actuels pour lesquels la mobilisation citoyenne est essentielle ?

Nous

sommes une organisation constitutive du MOC (le Mouvement ouvrier

chrétien). Ce Mouvement créé dans

l’après-guerre réunit des organisations sociales. Les EP se répartissent en 9

fédérations en Wallonie et à Bruxelles. Je suis, pour ma part, secrétaire

fédérale des Équipes du Brabant Wallon. Nos actions et animations se

développent autour de 6 thématiques : question de consommation – citoyenneté,

démocratie et politique –, pauvreté et exclusion – emploi, protection sociale et

services collectifs –, modèles de société, modèles de développement, vivre

ensemble.

On mène aussi des campagnes, celle de l’année dernière avait pour thème la protection sociale, que menacent actuellement les politiques gouvernementales. Avec nos associations partenaires, il s’agit de faire émerger, à partir d’une méthodologie appropriée, la parole individuelle pour élaborer ensuite une démarche collective fondée sur une analyse critique de ce qui n’irait pas dans le sens de l’égalité, de la solidarité.

- Comment le projet des Histoires digitales s’inscrit-il dans votre activité au sein des Équipes populaires ?

L’idée du projet m’est venue d’une rencontre avec Bart Vetsuypens. J’avais fait sa connaissance au Brésil en 2004, lors d’un reportage. A l’époque je travaillais pour l’hebdomadaire Le Ligueur. Bart Vetsuypens avait lancé des ateliers d’informatique pour des jeunes des favelas à Recife, dans le Nordeste. De retour en Belgique, il a développé en 2014, avec l’ONG Disop, des formations à la méthode des histoires digitales dans les écoles agricoles d’enseignement en alternance dans les pays du Sud.

L’intérêt de la méthode pour le secteur de l’éducation

permanente m’a paru évident.

Ma principale motivation a toujours été de relayer

la parole de ceux qu’on n’entend pas. Je me suis tout de suite vue, avec ma

formation de journaliste, dans un travail d’accompagnement de l’écriture. Aider

les autres à raconter leur histoire, les amener à trouver leur propre voix,

leur manière unique de raconter, d’extraire ce qui fait sens pour eux et

ensuite pour le spectateur, est un processus émancipateur qui rejoint

complètement les objectifs de l’éducation permanente.

Une histoire digitale ne dure que 3 minutes : le texte doit aller à l’essentiel pour illustrer un moment particulier d’un parcours de vie en lien avec nos thématiques. L’histoire, lorsqu’elle sonne juste, touche celui qui la reçoit et elle fait écho. On espère ainsi faire bouger les lignes. Je suis partie suivre une formation avec l’ONG Disop, au Guatemala, en 2014. Ensuite Bart Vetsuypens a animé une formation pour nos militants. Depuis, de nombreux ateliers ont déjà vus le jour.

- Dans quel sens le projet se développe-t-il ?

Dans un premier temps, on a tenté de s’inscrire dans la dynamique des associations avec lesquelles on travaille, par exemple le Collectif des femmes à Louvain-la-Neuve ou l’AID (Actions intégrées de développement) de Nivelles. Les sujets tournaient souvent autour du thème de l’insertion professionnelle, ces ateliers s’adressant à des personnes à la recherche d’un emploi. À l’heure actuelle il arrive qu’on procède différemment. C’est-à-dire que nous pointons une problématique liée à certaines décisions gouvernementales et nous cherchons à rassembler des personnes confrontées à ces difficultés. On s’intéresse aux difficultés que les jeunes rencontrent à la fin de leurs études lorsqu’ils n’ont aucun revenu. On réunit un groupe de jeunes et on travaille avec eux sur ce thème-là, on leur donne les moyens de s’exprimer, quand on les regroupe, des trajectoires individuelles peuvent générer de l’attention, c’est une matière qu’on peut porter au-devant des politiques et des associations.

De la pédagogie à la politique

- Sous quelle forme se présente une histoire digitale ?

Le dispositif reste assez simple. En général l’histoire reste anonyme, le prénom est cité mais la personne n’apparaît pas à l’écran. Elle lit son texte pendant que des photos défilent pour l’illustrer… Parfois une petite musique vient s’ajouter. Le site permet de présenter un ensemble d’histoires pour chacune de nos six thématiques. Par exemple Clotilde parle de la déforestation dans son pays, la RDC, due à l’usage intensif du charbon de bois. Cette histoire-là sera classée dans la rubrique environnement / consommation. Il y a aussi des mots-clés pour s’y retrouver. Et, appuyée par des liens, une mise en valeur des publications des EP. Les histoires permettent de lancer des débats, nous veillons à les accompagner de la documentation nécessaire pour approfondir la réflexion et l’analyse lors des animations proposées dans différentes associations, CPAS, etc.

- Comment s’exprime la dimension politique du projet ?

Avec un groupe de militants nous organisons des cafés citoyens. Les histoires digitales viennent en appui du thème dont on veut débattre ce soir-là. C’est une couche de concret, de réel qui vient s’ajouter aux échanges. La matière collectée de ces cas vécus constitue un argument précieux dans la mise en évidence d’un problème. C’est quelque chose qu’on peut porter à l’attention du public et des politiques. Nous devons seulement veiller à ce que les auteurs des histoires soient partie prenante de l’usage qu’on en fait, on ne va pas embarquer quelqu’un dans une croisade sans son consentement. D’ailleurs, tout le monde ne veut pas forcément passer un message, le but d’une telle entreprise peut être aussi de s’initier à des technologies, d’apprendre à structurer un récit. Mais bien sûr, ce n’est pas dans nos ateliers qu’on raconte ses vacances. Ou, alors, il faut que celles-ci aient été l’occasion d’une prise de conscience, porteuses d’un regard neuf sur une réalité… Indirectement, on œuvre aussi à un renforcement de l’estime de soi, la fierté du travail accompli et du dépassement des limites qu’on croyait (à tort) être les siennes. Du « je n’y arriverai jamais » à « je l’ai fait ! ».

- Cet exercice dépend donc entièrement des nouvelles technologies ? Elles sont pour vous un outil indispensable ?

De toute façon, il faut s’inscrire dans cette dynamique-là pour garder une audience. Notre rôle est donc de faciliter l’accès à ces canaux de diffusion que sont internet et les média à des personnes qui en sont privées.

- Quelles sont les étapes de fabrication de ces films ?

Le groupe passe par une phase de brainstorming au terme de laquelle chacun repart avec une proposition. S’ensuit un travail d’écriture accompagnée : on apprend à raconter son histoire, à structurer un récit de façon claire et accessible. Les histoires font ensuite l’objet de discussions, individuelles et collectives. Celles-ci visent à départager l’essentiel de l’accessoire, on cherche une certaine efficacité dans une grande économie de moyens. Enfin il y a la recherche des images, en partie produites par nous, en partie par les participants et en partie prélevées dans des banques de photos libres de droits.

Créer du lien

- Il n’y a pas ce désir de la part des personnes impliquées dans ce projet d’apporter un peu plus d’elles-mêmes ?

Chaque histoire est personnelle. Les images proviennent le plus souvent de sites internet mais ce n’est pas une obligation. L’apprentissage passe aussi par le fait de décider lesquelles de ces images sont pertinentes et lesquelles ne le sont pas, d’avoir une analyse critique de l’image.

- Dans le cadre de ces réunions où les participants sont amenés à échanger sur leurs travaux respectifs, est-ce que les discussions portent uniquement sur la forme ou bien est-ce que cela génère aussi un questionnement de fond sur ce que l’un ou l’autre peut vivre, la situation à laquelle il est confronté, bref un débat sur la matière même du réel qui serait provoqué par ce travail d’écriture et de mise en images ?

Je dirais que, dans le groupe, c’est plus difficile de débattre de ce qu’a vécu ou de ce que vit l’autre. Une bienveillance s’installe assez spontanément dans le groupe, chacun se livrant, cela engendre un respect mutuel. Par contre, les débats s’animent davantage lorsque les histoires projetées ont été réalisées dans d’autres ateliers. L’impact de ces films sur les personnes ne se mesure pas toujours à leur réaction immédiate. Je me souviens de la rencontre que j’ai faite avec une jeune femme lors d’une soirée organisée autour du thème de l’euthanasie et de l’accompagnement en fin de vie. Plus tard je l’ai retrouvée dans un atelier et elle a choisi de produire une histoire digitale sur ce sujet-là, en se référant à son propre vécu, très douloureux puisqu’il s’agissait de son père. J’ai appris par la suite que le travail qu’elle a réalisé chez nous lui a permis de renouer des contacts avec ses frère et sœur…

- Vous dites que le fait de se raconter peut être un outil de changement pour la personne, avoir des conséquences positives sur sa vie personnelle. Qu’en est-il des échanges qui ont lieu au sein des ateliers ? Vous parlez de réunir des jeunes en difficulté, est-ce que ça crée du lien ? Comment est-ce que l’expérience du groupe affecte la représentation que chacun se fait de sa propre situation ?

Bien sûr le fait de partager des choses assez fortes,

ça rapproche, ça crée des connexions. Contrairement à ce que l’on pourrait

penser, le groupe ne va pas forcément vous donner raison. Une personne peut

être amenée à modifier son regard sur sa propre situation. Un exemple :

une femme souhaitait parler du métier de son mari gardien de prison. Comme sa

manière de présenter les choses l’amenait à disqualifier les détenus, des

questions se sont posées : est-ce que c’est cela le sens que l’on veut

donner à nos histoires digitales, est-ce qu’on veut vraiment pointer une

catégorie de la population ? C’est le genre de discussions qu’on peut

avoir.

On va aussi dans le sens de l’approfondissement de certains thèmes. Je me souviens de deux participants qui avaient été licenciés d’une entreprise de transport, ce l’occasion pour nous d’aborder la thématique du dumping social. Cette approche leur a permis de se ressaisir autrement de leur propre cas, de le resituer dans un contexte plus général. Quel que soit l’obstacle qu’une personne ait dû affronter, qu’il s’agisse de la difficulté de trouver un emploi après un licenciement, de se sortir d’une assuétude ou de se reconstruire après une période « SDF », chaque histoire est une leçon de vie. C’est ça qui aide à ne pas jeter la pierre, parce que derrière chaque histoire on perçoit la souffrance mais aussi la force. Chaque histoire révèle l’admirable là où certains politiques pointent, et c’est cela qui est grave, une incapacité à réussir sa vie.

Écouter, s'étonner

- Dans ce qu’on vous raconte, au cours des ateliers que vous menez, vous arrive-t-il d’être confrontés à la colère des participants ?

Je pense que notre accompagnement induit une certaine bienveillance. Il est arrivé qu’un participant nous reproche de mettre trop la pression. En fait, nous sommes tellement curieux et enthousiaste de découvrir chaque histoire, qu’on craint vraiment que certains n’y parviennent pas. On imagine aussi quelle pourrait être la déception de celui qui va découvrir toutes les histoires lors de la séance de projection finale, sauf la sienne… Et donc, c’est vrai que nous devons nous freiner parfois pour ne pas faire paniquer celui qui douterait de ses capacités…

- J’entends une colère dirigée contre la société, contre ce qu’elle inflige à un individu sans travail, marginalisé du fait de ses origines ou de son histoire personnelle…

Au contraire, on est même souvent étonné que cette colère ne s’exprime pas. On se confronte alors à nos propres a priori. Par exemple, quand on a réalisé une histoire sur la ville de Nivelles, on avait en tête les conditions de vie actuelles (manque d’emploi, difficulté d’accès au logement, de trouver une crèche et une tendance aux grands projets immobiliers. On se disait que beaucoup de gens devaient se sentir exclus. Ce qui nous a surpris, c’est que des personnes qui n’ont vraiment pas un quotidien facile ont choisi de ne relever que des points positifs. En ville on construit des logements de luxe, les prix grimpent, les jeunes sont forcés d’aller habiter plus loin… mais de la difficulté d’accès au logement il n’a pas été question dans les histoires digitales.

- Peut-être cette omission tient-elle aussi d’une conscience politique encore trop timide, d’une méconnaissance de ce qui se joue autour de soi…

De fait, notre travail consiste également à faire un

peu d’Histoire, à apporter notre éclairage sur les acquis sociaux et à montrer

comment ils risquent de se perdre. Il s’agit seulement de partager une information

sans chercher à imposer des opinions politiques. Mais de dire : voilà les

décisions politiques récentes dans telle ou telle matière… et les conséquences

qu’elles auront sur telle ou telle catégorie de citoyens.

- Considérez-vous qu’il existe une continuité entre votre travail d’aujourd’hui et votre passé de journaliste ? L’évolution qu’a suivi votre carrière est-elle le fruit d’une volonté, d’un cheminement conscient ?

J’ai toujours eu la fibre sociale. Journaliste, c’était déjà cela qui me motivait : de donner la parole à ceux qui ne l’avaient ou ne la prenaient pas mais subissaient, en silence. J’avais à cœur de réaliser des reportages dans les pays du Sud ou chez nous, dans l’idée de pointer ce qui ne va pas, de relever les injustices, les difficultés auxquelles les gens sont confrontés, de sensibiliser, mais aussi de rendre visibles les choses magnifiques qui leur arrivent et les actes forts que posent ceux qui pour s’en sortir, n’ont pas tous les atouts de leur côté. Toujours sur base de témoignages, d’opérer en tant que relai de la parole d’autrui. J’ai quitté la rédaction du Ligueur en 2009.

- Le Ligueur, c’était déjà un journal à vocation sociale.

Oui, tout à fait. Et mon point de vue sur les questions que je traitais allait toujours dans ce sens-là : celui de la cité et de ses citoyens. Mon départ a été suivi d’une brève période en tant que journaliste indépendante. Quelques articles sont parus dans Psychologies magazine, En marche [le journal de la mutualité chrétienne]. Mon approche reste assez généraliste, aux EP, il ne s’agit pas non plus de se montrer expert, ce n’est pas le but. Le savoir se construit ensemble. À la fois avec le terreau de la vie quotidienne et les analyses que portent les experts sur celle-ci.

Commune histoire

- Que pouvez-vous nous dire du nouveau site ? À qui s’adresse-t-il ?

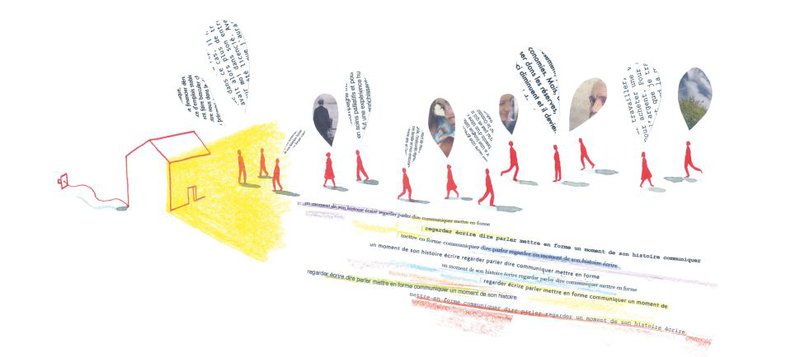

Le site s’appelle « Commune histoire ».

Le visuel repose sur le travail de Valérie Linder, une graphiste française qui publie des livres illustrés. Je l'ai rencontrée à la Foire du livre l’année passée. Elle collabore notamment avec les éditions Esperluète. La finesse et la douceur de son trait opèrent un léger déplacement par rapport à ce qu’on attend d’un site tel que le nôtre, et c’est pour le mieux. On reste dans le réel, mais d’un endroit où l’on peut le contempler sans danger, avec le sentiment, peut-être utopique, que l’écriture du réel peut changer la vie.

Au niveau du contenu, le site comporte un répertoire des associations avec lesquelles nous avons l’habitude de travailler. C’est à elles qu’on s’adresse en premier lieu, elles les feront vivre. Les histoires sont à leur disposition, elles constituent une base documentaire précieuse qui peut servir lors de soirées thématiques, ou dans des animations de groupe, des ateliers de création d’autres histoires pour aller plus loin, approfondir une thématique. Elles éclairent.

Enfin le site donne aussi un aperçu de ce que peut être une histoire populaire. J’entends par là l’histoire telle qu’elle se raconte, telle qu’elle se vit au quotidien, par opposition à l’histoire officielle. Pas une histoire de spécialistes ou d’experts, une histoire du peuple raconté par lui-même. Un miroir de ce que vivent les citoyens de Wallonie en 2017.

Et pas n’importe quels citoyens, plutôt ceux qu’on entend d’ordinaire pas, ceux qui n’ont pas voix au chapitre, les invisibles de la société…

Oui, clairement, c’est à eux qu’on veut faire de la

place.

- Pour conclure, comment voyez-vous l’avenir des histoires digitales ?

On a pas mal de projets. Entre autres sur le thème des femmes et de l’agroécologie, on va travailler avec l’ONG le Monde selon les femmes, l’idée étant de développer un atelier au Sénégal, un autre en Bolivie et encore un autre dans le Brabant wallon. Avec le CESEP nous allons mener deux fois par an une formation vidéo et multimédia « Je filme mon métier » destinée à des chercheurs d’emploi. Nous poursuivons nos ateliers au Collectif des Femmes, à l’AID de Nivelles, dans les CPAS de Tubize et Nivelles. Nous ajoutons aussi un volet nouveau à nos ateliers : un « monsieur cinéma », Patrice Gilly (La cinémoithèque) nous accompagne dans la séance de projection au terme des ateliers. Avec lui, le groupe décode chaque histoire en profondeur.- À cette occasion, vous comptez confier les outils d’enregistrement aux participants des ateliers ?

La réalisation reste assez souple. Il peut s’agir d’images prises sur le net comme de production interne. C’est ce qu’on a fait avec le CPAS de Nivelles pour un projet axé sur la ville. On compte aussi réaliser une histoire digitale sur les histoires digitales en faisant appel à Christophe Smet de La Boîte à images avec qui j’ai eu l’occasion de travailler sur « Chroniques du No Jobs land », un recueil de témoignages de personnes à la recherche d’un emploi. Cette vidéo ira sur YouTube, comme une vitrine de ce que l’on fait.- Le fait de ne pas mettre les histoires digitales sur YouTube rencontre une volonté précise de votre part ?

Oui, c’est l’idée de ne pas mettre ces histoires à disposition du tout-venant, de leur assurer un cadre bienveillant.

- Au risque de généraliser, quelle connaissance, quel usage d’internet les participants aux ateliers ont-ils ?

C’est très variable. Les jeunes vont se débrouiller

assez vite et mettre leurs acquis au service des autres. La plupart ne

possèdent pas d’ordinateur personnel. Nos ateliers peuvent constituer un point

de départ, assurer une initiation vers ces technologies que les gens vont

ensuite approfondir ailleurs, à l’EPN

notamment. Dans ce but, on organise aussi des visites dans ces endroits-là pour

signaler leur existence. Les smartphones sont un peu plus répandus mais leur

usage reste assez limité. Un ordinateur permet un usage d’internet plus

critique, plus étendu.

- Et pour finir, où fabrique-t-on des histoires digitales ailleurs en Belgique ?

Ça commence à Liège et mes collègues du Luxembourg et de Charleroi vont s’y mettre. Ça essaime ! Et dans les pays du sud avec Comundos. Des histoires digitales sont aussi réalisées avec pour objectif de promouvoir des entreprises ou des personnes. Nous n’avons pas l’exclusivité de la méthode des histoires digitales mais la manière dont nous développons le projet est unique en Communauté française.Laurence Delperdange a longtemps été journaliste. Secrétaire fédérale des Équipes populaires du Brabant wallon, elle est aux manettes du projet Histoires digitales.

Site Internet : Commune histoire

Page Facebook : Il était une fois les histoires digitales

Site des Équipes populaires