« Juste une image » - Un cinéma de révolte est-il possible ?

L’étiquette « engagé » est aujourd’hui employée à tort et à travers pour désigner toute production culturelle ayant une volonté un tant soit peu politique. Ce glissement du politique dans la sphère culturelle, ou plutôt l’équivalence supposée entre l’engagement militant et une création artistique « engagée », n’est pas sans poser problème. Aux deux extrêmes du débat, on trouve d’une part ceux qui voudraient séparer l’art et la politique – ce qui est en soi une position politique – et de l’autre ceux pour qui tout art est déjà, par nature, politique.

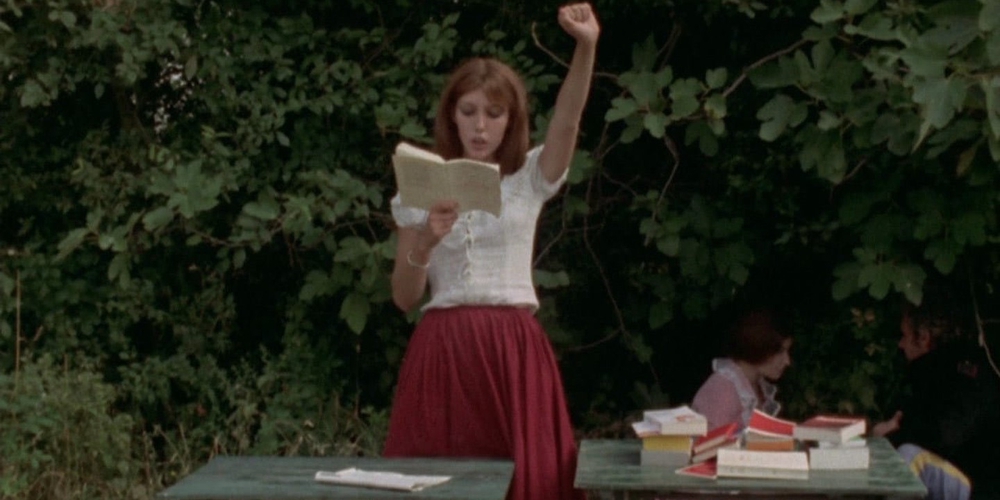

Le Vent d'est

L’histoire du cinéma militant est parallèle à celle du cinéma de propagande. On pourrait dire que la propagande c’est le discours de l’autre. En 1970, dans le film Le Vent d’est, le Groupe Dziga Vertov aborde de front cette question dans un style typique du cinéma militant de l’après-Mai 1968. Créé par Jean-Pierre Gorin et Jean-Luc Godard, le collectif s’est ici associé à Daniel Cohn-Bendit et Sergio Bazzini. Il s’agit en apparence d’un western, tourné de manière un peu cheap avec un petit nombre de comédiens (dont Gian Maria Volonté et Anne Wiazemsky), un seul cheval et des flingues en plastique. Dans la lignée de Guy Debord ou d’Isidore Isou, il y a dès le départ un décalage entre l’action et le son. Le Far West fictif est accompagné de deux voix qui commentent une action de grève, ayant lieu peut-être à Dodge City, peut-être à Sochaux. Une troisième voix les interrompt et prend le contrôle du film. Elle déclare entendre « deux voix qui mentent et deux voix qui bégayent ». À partir de ce moment, l’image n’est plus que prétexte et le film devient une exposition des questions qui se posent au cinéaste militant. Pour le groupe, il est clair qu’elle implique de connaitre sa place non seulement dans la société, mais aussi dans l’histoire du cinéma révolutionnaire.

Ils font bien évidemment démarrer cette histoire avec le cinéaste dont ils ont pris le nom et partent d’un discours prononcé par Dziga Vertov le 19 Juillet 1920, dans lequel il affirmait : « Il n’y a pas de cinéma en soi, au-dessus des classes. Notre tâche est archisimple : voir et montrer le monde au nom de la révolution et du prolétariat. » Pour lui, le cinéma doit être documentaire et avant-gardiste à la fois, mais il doit à tout prix éviter le piège du cinéma hollywoodien naissant, celui d’un cinéma-spectacle porté par une mise en scène, des acteurs et un scénario. Sa vision radicale sera récusée par Staline, qui lui préférera le cinéma héroïque d’Eisenstein. L’imposition du réalisme soviétique verra la victoire du « cinéma-poing » contre le « cinéma-œil » de Vertov.

Sous l’influence du théâtre de Brecht, Le Vent d’est refuse de « faire croire », et se montre au contraire pour ce qu’il est : un film. L’action est constamment interrompue par les indications de jeu données par Godard aux acteurs, l’équipe de tournage est régulièrement visible à l’écran, et le groupe conteste constamment le déroulement de l’histoire. Le point culminant de cette méthode est une séquence montrant une assemblée générale discutant de la suite à donner au tournage. Le ton est critique, le débat est houleux : « Tu alignes les slogans et les images, tu fais de la sociologie bourgeoise et du cinéma-vérité. » La scène rappelle bien sûr Mai 1968 où « dans la confusion des discussions ils ont quand même avancé.»

Le cinéma progressiste se croit libéré parce qu’il remplace les images et les sons du cinéma impérialiste par d’autres sons et d’autres images, au lieu de lutter contre le concept de représentation. — Le Vent d’est

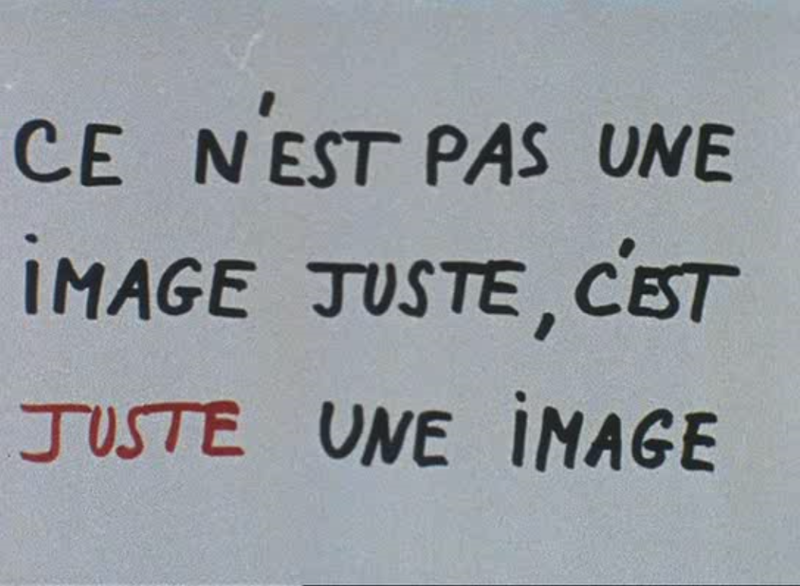

La question centrale du film est sa possibilité même. Un panneau vient trancher : « Ce n’est pas une image juste, c’est juste une image. » Le film semble bloquer sur la forme à donner au film. Il conserve une unique certitude : « On a raison de se révolter »

Une jeunesse allemande

À quarante-cinq ans de distance, un même questionnement traverse le film Une jeunesse allemande de Jean-Gabriel Périot, consacré aux militants de la Fraction Armée Rouge. Le réalisateur a mis dix ans à fabriquer ce film sur base d’images d’archives (tronquées ou ambigües, comme celles des films de Frank Beauvais, ou bien historiques, précises, comme chez Ken Burns). Il s’est intéressé au fait que les membres du groupe, notamment Ulrike Meinhof et Holger Meins, avaient eu une certaine visibilité médiatique avant de passer à la lutte armée et à la clandestinité. Contrairement à l’image du terroriste sans visage, frappant dans l’ombre, plusieurs d’entre eux avaient commencé leur parcours militant dans les médias, réalisant des films pour le cinéma ou la télévision, et s’exprimant dans des émissions de grande écoute. Ils avaient rebaptisé la DFFB, leur école de cinéma, Académie Dziga Vertov.

Nos caméras sont techniquement et chimiquement des outils d’activisme. — Ulrike Meinhof

Pour Périot, c’est l’impossibilité de faire bouger les choses en restant dans le domaine culturel qui a poussé le groupe à l’action violente. Il se retrouve dans ce constat : « Un film n’aura jamais d’incidence concrète sur le réel, un film ne sera jamais « politique » ou révolutionnaire, si l’on considère qu’est politique ou révolutionnaire ce qui « agit » concrètement à la transformation du monde ». S’il définit un engagement dans son propre cinéma, c’est la volonté de « faire comprendre la façon dont les images construisent le réel et l’Histoire (tout autant qu’elles sont construites par eux) ». Contre le cinéma de réassurance et contre le cinéma industriel à la fois, il cherche à préciser ce que peut être une « prise de position » au cinéma, en dehors des slogans et des leçons de morale.

Autant le cinéma du Groupe Dziga Vertov était bavard, autant celui de Périot refuse tout commentaire qui pourrait orienter l’opinion du spectateur. Il partage toutefois les interrogations du groupe et se retrouve dans le dilemme présenté par son Manifeste : comment faire des films politiques et faire des films politiquement, sachant que les deux sont incompatibles ? Comme Peter Watkins quand il filme La Commune de Paris sous la forme d’un reportage sur le vif, ou Jeremy Deller quand il recrée les batailles rangées entre mineurs grévistes et la police dans Battle of Orgreave, parler du passé lui sert à questionner le présent. La vision de l’engagement que pose la vie d’Ulrike Meinhof ou Holger Meins, passant de la sphère culturelle à la guérilla urbaine, expose le problème de la possibilité d’un cinéma engagé.

On prête à la culture des potentialités politiques qu’elle a perdues depuis longtemps (c’est désormais la politique qui se révèle soluble dans le bain culturel), et ignore la différence entre la politique comme spectacle et divertissement et la politique comme domaine d’action et d’affrontement — Alain Brossat, "La Résistance infinie"

Parlant de ses films, Périot préfère parler de témoignage plutôt que d’engagement. Il considère que, dans le cas de la RAF, il n’y pas eu une lutte réelle mais une lutte symbolique, « stylisée », allant jusqu’au martyr, une forme de propagande par le fait espérant entrainer le spectateur dans la révolte. Pas plus que les films engagés du groupe, la démarche n’a pas fonctionné, et la population a désavoué leurs actes. À moins que ce ne soit la force de frappe des images partisanes montrées par les médias qui les ait vaincus. En dépit de ses doutes, Périot reste persuadé de la nécessité du cinéma. « En termes d’efficacité politique, le cinéma ne peut rien. Cependant, il n’est pas totalement inutile. Les trouées qu’il peut opérer parfois dans notre quotidien aident à ne pas totalement désespérer et parfois même, de manière miraculeuse, donnent envie de continuer à se battre. »

Benoit Deuxant

Les citations de Jean-Gabriel Périot et celles d’Alain Brossat sont tirées du livre Ce que peut le cinéma - Conversations entre Jean-Gabriel Périot et Alain Brossat. (La Découverte, 2018)