La grammaire du corps : documentaires, surdité et langues des signes

Sommaire

1982-1983 – Pina Bausch / Chantal Akerman

Au début des années 1980, Chantal Akerman filme Lutz Förster, un des danseurs du Tanztheater Wuppertal de Pina Bausch, en train d’interpréter en langue des signes « The Man I Love » de George et Ira Gershwin, au son d’un vieux disque de Sophie Tucker. C’était une des chansons préférées de l’ami du danseur, mort quelques années auparavant et, en hommage à son ami, Förster en avait appris une version signée qui avait fait pleurer un groupe de sourds sur une plage gay de San Diego. Quand la chorégraphe, pendant l’écriture des Œillets [Nelken, 1982] avait demandé à ses danseurs « une chose dont ils étaient fiers », Förster avait amené sur scène ces deux minutes d’émotions intimes.

La chanson de Gershwin, dans son interprétation signée, allait devenir le moment fort tant du spectacle que du film Un jour Pina a demandé… (1983) d’Akerman, dans lequel elle apparaît à deux reprises. D’abord Akerman filme Förster en répétitions. Cadré en « plan taille », vêtu d’une chemise colorée, ce dernier dit les mots à voix basse en même temps qu’il les signe, superposant ainsi trois couches du même texte : celle chantée par Sophie Tucker, celle chorégraphiée en langue des signes et celle fredonnée du bout des lèvres. Puis, la cinéaste filme la chanson en représentation. Le cadrage est environ le même, parfaitement calculé pour laisser aux mains du danseur en explorer des limites sans jamais en sortir, mais la chemise bariolée a fait place à un costume sombre et l’espace de répétition très éclairé a fait place à un pendrillon noir, de sorte que seuls le visage presque impassible et désormais muet du danseur, un bout de chemise blanche et, surtout, ses deux mains aux mouvements fluides et dansants se découpent sur ce rectangle noir.

1971 – Werner Herzog

Dix ans auparavant, dans Le Pays du silence et de l’obscurité [Land des Schweigens und der Dunkelheit, 1971], un de ses premiers longs métrages, Werner Herzog suit Fini Staubinger, une vieille dame bavaroise qui a perdu la vue vers l’âge de 15 ans et l’ouïe à partir de 18 ans suite à une chute dans les escaliers durant l’enfance. Le film enchaîne les rencontres, les sensations et rebat les cartes de la chronologie (souvenirs d’enfance, d’un âge où Fini voyait et entendait encore ; hantises d’un interminable calvaire de trente ans sans quitter la chambre ; joies tardives d’une redécouverte tactile du monde : animaux empaillés dans une exposition pour aveugles, cactus à caresser avec précautions dans la serre d’un jardin botanique, baptême de l’air en petit avion au-dessus des Alpes, etc.) et suit la vieille dame et son accompagnatrice, désormais très actives au sein de l’Association des aveugles de Bavière, en visite à la campagne auprès de personnes souvent incomprises, murées dans le silence ou abandonnées avec les bêtes ou à côté du radiateur comme des plantes d’intérieur. Sous cet aspect, le film s’inscrit dans une série d’œuvres de Herzog des années 1970, à la croisée de la fiction et du réel, où le cinéaste cherche la compagnie de ces exclus de la société (détenus, nains, handicapés, enfant abandonné, ancien interné d’asile psychiatrique) qui, trente ou quarante ans auparavant, à l’époque où naissait le réalisateur (1942), auraient eu maille à partir avec les velléités eugénistes du Troisième Reich.

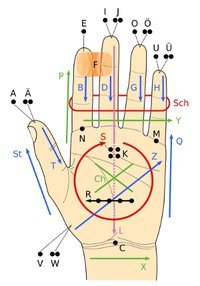

En revoyant le film sous l’angle de notre intérêt pour les langues des signes, notre attention est captée par un étrange ballet de mains : Fini Staubinger, son accompagnatrice, leurs proches et une partie des gens qui les entourent communiquent en épelant les mots par des signes sur les doigts ou au creux de la paume. Ayant connaissance de certaines manipulations du réel par injection de fiction (ou d’une réalité réécrite, fantasmée) auquel Herzog se livre parfois dans ses documentaires, on se demande d’abord – notamment face à la célérité de la communication, à l’efficacité de la méthode – s’il ne s’agit pas d’un canular (ou d’un rêve) du cinéaste… Mais on découvre vite que cette façon qu’avaient certains sourds-muets d’associer chaque lettre à un toucher particulier en un endroit précis de la main est connue, en Allemagne et en actuelle Tchéquie, sous le nom d’alphabet de Lorm, d’après le pseudonyme (Hieronymus Lorm) de l’écrivain et journaliste Heinrich Landesman (1821-1902), devenu lui aussi sourd puis aveugle, qui mit au point la méthode pour communiquer avec sa fille.

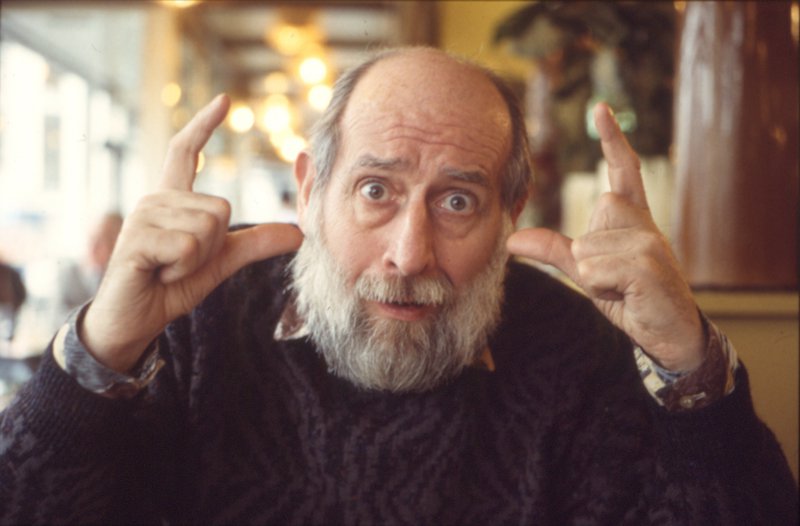

1992 – Nicolas Philibert

Le Pays des sourds de Nicolas Philibert est un film un peu à part dans la carrière du documentariste français, dans la mesure où il ne se focalise pas sur un espace fini et une communauté restreinte (un musée, une institution culturelle, une classe, une clinique psychiatrique) mais sur une groupe humain plus large et plus éclaté en termes de géographie (les sourds de Paris, d’Île-de-France et même leurs amis américains en visite), de générations (enfants, jeunes adultes, personnes âgées) et de vécus. Choisissant d’explorer ce « pays » sans interprète, en apprenant ses langages au fil du tournage et en ne pouvant esquiver les questions de cinéma qu’il pose, le cinéaste bute sans cesse sur la question de la communication, de la langue, des rapports – d’isolement et de solitude ou, au contraire, d’inclusion et d’échange – au sein de la communauté sourde et avec la majorité entendante.

Filmer des sourds, du fait qu’ils s’expriment par signes, bouscule toutes les conventions : vous ne pouvez plus faire de gros plans, ni de plans de coupe… sous peine de perdre le fil. Chez les sourds, le off n’existe pas, il n’y a pas de hors-champ. — Nicolas Philibert, cinéaste entendant

Deux modes de communication se complètent dans le meilleur des cas, se frottent l’un à l’autre quand leur cohabitation se passe mal : d’une part, l’apprentissage de la parole par l’orthophonie et le recours aux appareils auditifs à destination des entendants (quidams, contrôleur de train, agent immobilier, etc., mais aussi parfois les membres de la propre famille des sourds) et, d’autre part, la langue des signes, à destination des sourds eux-mêmes et des proches et des personnes qui se donnent la peine de l’apprendre. « Autrefois en France, la langue des signes était interdite à l’école. On nous attachait les mains dans le dos pour nous obliger à parler. Les temps ont changé mais encore beaucoup d’écoles refusent la langue des signes. Nous luttons pour le bilinguisme : langue des signes et français. J’espère qu’on réussira. Mais, ce sont toujours les entendants qui ont le pouvoir dans les écoles », rappelle Jean-Claude Poulain, professeur de langue des signes.

L’actrice sourde Emmanuelle Laborit, interviewée par Philibert en 2002 pour la sortie du film en DVD, ajoute

J’adore la langue des signes parce qu’elle nous convient pleinement. C’est une expression sans limites. On peut tout dire, finement, profondément. Les détails, la politique, les technologies, etc. Alors que dans les langues orales nous ne sommes pas à l’aise. La langue des signes, c’est notre langue — Emmanuelle Laborit, actrice sourde

2018 – Nurith Aviv

Le dernier documentaire de la directrice de la photographie et réalisatrice israélienne Nurith Aviv s’inscrit, comme chez Werner Herzog, dans la continuité thématique d’une série de films. Sauf que chez elle, plutôt qu’une communauté en marge de la société dominante (comme chez le cinéaste allemand), l’intérêt passe par les questions de la langue, de la pluralité des langues et de la traduction.

Signer (2018) se place dans la lignée de ses films D’une langue à l’autre (2004), Langue sacrée, langue parlée (2008) et Traduire (2011). Le film a d’ailleurs été précédé en 2016 de Signer en langues, un court métrage avec Emmanuelle Laborit pour l’exposition Après Babel, traduire (à Marseille) qui coupait court à l’idée de nombreux entendants selon laquelle la langue des signes serait unique à l’échelle du monde. L’actrice y signait 13 mots (parler, signer, homme, femme, amour, homosexualité, penser, traduire, etc.) dans 11 langues des signes du pourtour méditerranéen (France, Espagne, Italie, Algérie, Jordanie) et du reste du monde (Royaume-Uni, États-Unis, Russie, Inde, Chine, Japon).

Israël est un terrain d’études très intéressant pour les chercheurs par le caractère récent du pays et la mosaïque des origines des immigrés successifs. La langue des signes israélienne elle-même est une langue jeune. Sans compter que la langue signée officielle est doublée par la langue « fa » : une langue native, authentique, qui réduit parfois une phrase entière d’hébreu signé en un seul signe et qui, même si elle est vue par ses détracteurs comme un hébreu corrompu, possède ses propres règles, sa propre grammaire. « Des mouvements précis tracent dans l’espace une langue », pour reprendre la belle formule de la cinéaste.

À l’Université de Haïfa, la chercheuse Wendy Sandler a par ailleurs montré en étudiant la langue des signes émergente d’une petite communauté de Bédouins du désert du Néguev qu’elle se complexifiait de génération en génération, en utilisant progressivement de plus en plus de parties du corps – de la main au visage puis à la position du buste – jusqu’à devenir une véritable « grammaire du corps ».

Philippe Delvosalle

article paru à l'origine dans le n°13 de la revue Lectures.Cultures, mai 2019