La Médiatine descend à Paris

Sommaire

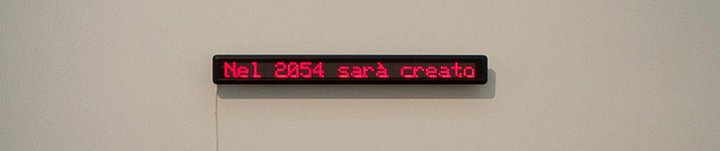

À l’intersection de l’espace d’exposition et du tissu urbain, sur la vitre, un écran longitudinal où défilent des mots lumineux, rouges. Un outil banal pour diffuser des repères pratiques, jours et heures d’ouverture, indices météorologiques, agenda culturel, personnalités invitées, recommandations en période caniculaire, pharmacies de gardes, reprises des cours. On n’y prête plus guère attention, là affleure en général le symptôme d’un trop plein d’information en continu. Mais on ne comprend pas, du coup, le sens des phrases hachées qui déroulent un sens énigmatique, précipité, collision en chaîne d’images et de référents. Ça déroute, comme d’assister au piratage d’un canal de communication officiel par des hackers masqués. En style télégraphique, certains groupes de mots font écho à des choses vues, connues, vécues. Comme passés à la moulinette de machines numériques, il s’agit des scénarios de plusieurs films de science-fiction, de manière à ce qu’il n’en reste que des propositions caricaturales, sommaires, à l’emporte-pièce, collage de prescriptions et prévisions catastrophiques, accumulation de visions dystopiques. Mais très vite, bien que cela semble nous avertir de dangers imminents, importants, ce fouillis syntaxique, concocté par Raffaela Crispino, est trop pressé et ce qui prédomine, finalement, est un effet de saturation qui pousse à abandonner la lecture et le décryptage, on se détourne et reporte son attention sur d’autres choses. Cela prédispose à entrer dans un endroit calme où rencontrer une sélection d’œuvres bien posées dans leur singularité.

Miroir et cyberharcèlement, contrat pervers entre le diable et nos alias

À l’intérieur, un fil se tisse entre l’écran de Crispino tourné vers l’esplanade urbaine et des voix qui émanent d’un écran, sur le ton de la confession, en tout cas du reportage documentaire. Le timbre des voix intrigue par un caractère un peu « cyborg ». Cela provient d’un grand écran suspendu dans le vide et qui se présente comme un miroir. Là, sur la surface qui nous reflète, des personnages apparaissent. Plus vrais que nature. Des hommes, des femmes, hyperréalistes. Ce sont des avatars. Des témoins des vies projetées dans l’espace virtuel, les doubles d’humains qui vont vivre des expériences dans les nouvelles dimensions numériques du vivant. Tous les récits convergent vers un même point sombre, inquiétant, destructeur. Tous ces avatars, qui expriment ce qui est vraiment arrivé aux êtres réels qu’ils représentent, ont mis le doigt dans l’engrenage d’un jeu pervers qui consiste à se soumettre à des épreuves humiliantes et mutilantes pouvant conduire à pousser les participant·e·s à se suicider, issue extrême qui semble avoir été le lot de plusieurs personnes. Dans une esthétique hybride et poignante, Emmanuel Van Der Auwera réactive la figure du diable comme instigateur du cyberharcèlement.

Crayons de couleur et immolation, gravure et gravats, vies enfouies sous les décombres d’Alep, pulsations d’oubli et de mémoire

Ce fil rouge se diversifie et irradie, même si c’est parfois de manière diffuse, vers plusieurs autres réalisations artistiques et leurs préoccupations tournées vers le monde et, surtout, vers l’impact du monde actuel, complexe et tourmenté, sur nos sensibilités, sur la fabrique esthétique de représentations de ce monde, autrement dit sur les liens entre expressions artistiques et gouvernance de nos sociétés malades. La première image qui attire l’attention est un grand tableau de Léa Belooussovitch, trouble, entre figuration et abstraction, affirmation et négation, révélation et effondrement. « Luxembourg, du jamais vu dans ce pays calme ». On y voit en effet un bout de pays calme, des taches, mais… peut-être des lambeaux ? Et quelque chose de « jamais vu », jamais vu ainsi en tout cas, qui cherche à émerger ou en cours de refoulement. Justement, la manière de poser les couleurs et les formes, le travail aux crayons de couleur laissent percer, précisément, entre émergence et refoulement, des turbulences, des mouvements douloureux. Lire le cartel est nécessaire. « Le dessin reprend la photo journalistique nette, aux couleurs vives capturant sur le champ et sans aucun détour la souffrance extrême des individus, ici d’une personne s’étant immolée. » Ce dont rend compte le grand dessin, là, sous nos yeux, est du flux tendu d’images violentes qu’envoie l’actualité, que répercutent les médias, une trame qui nous innerve quotidiennement. Ensuite, surtout, Léa Belooussovitch effectue un arrêt sur image, elle en prend une, celle d’une personne immolée – qui s’applique à elle-même, radicalement, la violence du monde devenue insupportable pour elle – et la transcrit, la projette, l’interprète avec ses crayons. Je ne dirais pas, en ce qui me concerne, que ce processus atténue et rend l’image originale plus tolérable. Au premier coup d’œil, oui, parce qu’il y a quelque chose de doux, une part de compassion dans le trait, comme si des larmes s’étaient mêlées au crayon. Mais ensuite, quand on a compris de quoi il s’agit, le choc est puissant, parce que ce que montre l’œuvre est tout l’effet progressif d’intériorisation, l’effet « bombe à retardement » de toutes ces images qui s’enfoncent en nous, et aussi comment l’artiste, tout le temps qu’elle a consacré à ce travail, a fait corps avec la victime, de la même manière qu’un écrivain s’identifie aux personnages dont il raconte la vie.

En moins intimiste, l’intervention de Camille Dufour fait écho au travail de Léa Booussovitch, fixer sans ciller les fractures tragiques du monde. On pourrait inscrire ce que produit Camille Dufour dans le sillage d’Adorno s’interrogeant sur la place et le rôle de la poésie, de l’art, après une catastrophe aussi totale que la Shoah. En donnant à son œuvre le nom d’un fabricant de savon d’Alep, elle se situe à l’un des épicentres les plus récents de cette autodestruction de l’humain, qui ne semble pas vouloir finir. Un infini de ruines et décombres qu’elle ne cesse de fouiller pour en restituer les ultimes preuves d’humanités qui s’y sont abîmées. Elle paie de sa personne parce que les grandes images gravées sont produites sur place comme pour souligner l’urgence, l’urgence de produire des images de ce qui se passe vraiment dans ces exterminations, et elle imprime des multiples jusqu’à épuisement de l’encre, correspondance avec les personnes qui résistent dans ces gravats, jusqu’à leur dernière goutte de sang. Les grandes feuilles imprimées sont pendues comme des voiles ou des défroques, de la plus nette et contrastée, en dégradé, jusqu’à la plus effacée. Cela peut signifier le trajet de l’oubli : cette image effroyable d’un monde qui vole en éclats, dépouilles déshumanisées à la chaîne, avec structures d’exploitation extractive, fragments d’architecture industrielle et, surtout, hommes et femmes dévalant dans l’abîme, sorte de chute d’Icare collective. Mais quand le regard effectue le trajet inverse, depuis la feuille la plus vierge jusqu’à celle où le cauchemar est le plus net, c’est l’impression pessimiste d’un éternel retour du pire qui prédomine.

Dans la saturation d’images et d’affiches que l’on ne voit même plus, passe néanmoins l’air du temps, les couleurs d’une époque… Comment les nettoyer, retirer le superflu, ne préserver que les fibres essentielles de blanc et de couleurs ?

Travailler à même ces questions de surabondance d’informations, d’images, mais aussi de ce qu’il y a d’incontournable mémoire dans tous ces matériaux de la saturation, de l’équilibre entre persistance et oubli, c’est à quoi s’attaque João Freitas en récupérant des morceaux d’affiches qu’il transforme en matériaux neufs, « à gratter et creuser comme un archéologue » (guide du visiteur). Tous les motifs, grattés à la pointe sèche, ont disparu, il ne subsiste qu’une membrane originelle, matricielle, proche de fragments d’arc-en-ciel brouillés, de peluches irrégulières blanches et colorées. Juste une trame reposante, une sorte de plaidoyer pour le droit à l’oubli, sans pour autant être radié de la carte, cela s’appelle, d’ailleurs, Don’t You Fade Away (ne disparais pas). Effacer la surface trop explicite ne signifie pas escamoter. Gérard Meurant accentue, lui, dans ses sculptures, la difficulté d’obtenir un panorama limpide sur le cours des choses. Sa sculpture est un nœud inchoatif dont l’essentiel est une image scannée, manipulée par ordinateur – ayant suivi donc une élaboration technologique qui échappe aux perceptions immédiates – et imprimée sur une grande bâche PVC, chiffonnée, tordue, illisible, en consumation, d’où émerge un ilot de ruines qui s’organisent en agencement décoratif. Selon « les fondamentaux de l’abstraction et une technologie contemplative » (guide du visiteur), le rassemblement de diverses preuves de collision et convulsion matérielles, mises en attente, à prendre pour leur beauté brute sans espoir d’explicitation.

L’art peut aider à sortir du point de vue dominant, occidental, sur l’état du monde, en diversifiant les approches parallèles, alternatives, en soutenant les sensibilités fragiles, en déjouant les systématismes, en provoquant des bifurcations, en convoquant des mémoires minoritaires

La volonté de décentrement – refuser d’occuper la centralité artistique occidentale et sa production dominante de regards sur le monde –, active chez beaucoup de jeunes artistes, est très perceptible dans ce choix de la Médiatine. Le meilleur exemple en est la série de portraits d’enfants des rues de Bamako où chaque « sujet », selon l’invitation d’Arnold Grojean, a lui-même maîtrisé la manière dont il voulait être portraituré.

C’est un geste politique, à l’instar de ce que me racontait Louise Martin Loustalot (United Stages) évoquant les sans-abris fréquentant Douche Flux qui, lassés de se voir désignés par des qualificatifs privatifs ont décidé de se rebaptiser en « syndicat des I.M.M.E.N.S.E.S » (« Individus dans une merde matérielle énorme mais non sans exigences » ). — Pierre Hemptinne

Volonté qui structure tout l’engagement de Julie Deutsch, que ce soit dans une photo de paysage atmosphérique, sauvage et brumeux, limite terrain vague perdu au milieu de nulle part, ou dans un coin négligé d’un hôtel, rassemblement de chaises longues et déchets épars, tout regard se porte dorénavant dans les marges, sur les lieux équivoques qui font frontières. « En 2013, lors d’un séjour en Israël, Julie Deutsch décide d’arrêter son cursus et de déménager en Palestine par choix politique. Elle échange alors sa pratique pluridisciplinaire pour la photographie, dans la perspective d’aller à la rencontre de la population palestinienne » (guide du visiteur). Du même souci de décentrement, pour modifier l’histoire même du centre, distiller le décentrement dans la dominante de centralité, procèdent aussi les investigations de Barbara Geraci, photographies de matériaux industriels et collecte vidéo de la mémoire ouvrière, en paroles, mais aussi, surtout, les gestes, restitution des gestuelles de ces métiers en voie de disparition et par quoi s’effectuait le dressage des corps. Les dioramas, images et enregistrements sonores d’Olivia Hernaïz sont un bel exemple de plus de cet activisme du décentrement de l’humain, par rapport à ces environnements, objets, autres espèces et vecteur négligés de son histoire.

Katerine Longly s’inscrit dans ce même mouvement qui questionne les regards – artistiques mais pas que – sur le monde, comment on regarde, comment on sélectionne et assemble ce que l’on enregistre du monde. Elle pratique ainsi des esthétiques sociologiques fines et complexes. Elle expose un livre réalisé à partir d’une enquête sur les relations entre les Japonais et la bouffe, un montage tonique, interpellant, de témoignages, de photos immersives, d’illustrations de magazines et d’images d’archives. Le bouquin, en tirage limité, trône sous plexiglas. Un écran en dévoile les entrailles, pages après pages, selon le principe d’un flip book numérique, et il s’effeuille devant nous à la manière d’un livre mental, assemblages d’images intériorisées.

La relation à la nourriture, aux gestuelles de la cuisine, de plus en plus omniprésentes sur nos écrans et structurant la vie urbaine, c’est ce que met en question – ou plutôt, place en abîme – la vidéo d’Irina Favero Longo. Filmée d’un point de vue aérien – un Martien qui documenterait les agissements d’humains ? –, une femme prépare des sandwichs. Plans de couleurs, volumes épurés du mobilier, tiroir et outil, formes géométriques élémentaires qui s’emboîtent et interagissent, tout semble ramené aux deux dimensions d’une peinture et pose la question d’us et coutumes prédéterminées par des questions de postures et d’esthétiques. La stylisation outrée de gestes pourtant quelconques, que nous faisons tous, d’une manière ou d’une autre, à un moment ou l’autre, conduit à de singulières questions : qui est là, quel est ce territoire, qu’y fait-on, pour qui sont ces sandwichs !? Et s’en dégage un fort sentiment de solitude, solitude magnifiquement traitée, renouvelée et comme révélée sous une forme que l’on aurait un peu délaissée, par Priscilla Beccarri, en une grande encre de chine, avec écoline et papier verni. Image très forte, placée justement, dans une pénombre aigre douce, sur un des murs qui clôturent l’exposition.

À un moment ou l’autre, pour un rapport sain à l’art, et des pratiques culturelles favorables à l’émancipation, il faut bien critiquer le marché de l’art, oui, mais avec humour et créativité !

Questionner la fabrique du regard artistique sur le monde et pratiquer le décentrement du monde n’irait pas dans la bonne direction sans inclure une part de critique du champ artistique. C’est ce dont se charge notamment Younes Baba-Ali avec sa vidéo Televendita où un animateur célèbre d’émissions de vente de produits commerciaux fait l’article pour exciter la pulsion d’achat des téléspectateurs et téléspectatrices pour une œuvre de l’artiste lui-même. La volonté est « d’analyser le processus de normalisation de l’interprétation et de la présentation d’œuvres d’art en vue de les adapter à un format commercial télévisé » (guide du visiteur). Le collectif VOID profite d’être sélectionné et exposé dans le prix Médiatine pour produire Synonym’s Synonyms, une impression vinyle sol et mur de 42 synonymes du mot « prix » où alternent le positif et le péjoratif, cernant les différentes facettes de ce genre d’institution.

Il reste qu’en ce qui concerne le Prix Médiatine, l’institution est avant tout le travail de quelques passionné·e·s, très attentif·ve·s à la diversité des nouvelles émergences artistiques et réalisant un repérage précieux, attentif et professionnel. L’édition des monographies consacrées aux jeunes artistes ainsi distingué·e·s est remarquable (et disponibles à la librairie du Centre Wallonie-Bruxelles). Ce que deviennent les artistes ainsi mis·es en avant par cette institution atteste que l’équipe de la Médiatine, du centre culturel Wolubilis, a du flair et sait rester en phase avec ce qui palpite et donne sens aux convergences entre créations d’esthétiques et mises en question de notre société démocratique.

Pierre Hemptinne

image de bannière : Barbara Geraci, Nuances Acier

expo collective Prix Médiatine 15#1

Jusqu'au dimanche 1er septembre 2019

Centre Wallonie-Bruxelles

127-129 rue Saint-Martin

75004 Paris - France