L’image à perte de vue de Léon Wuidar

Sommaire

Abstraction, actuelle, inactuelle ?

C’est une peinture abstraite qui peut sembler appartenir à une école datée, à une époque lointaine et à des enjeux esthétiques dépassés ? Un style qui ne parlerait pas spontanément d’aujourd’hui et serait inactuel ? Un style qui exigerait de connaître l’histoire de la peinture, d’être informé, cultivé ? Comment et par où le raccrocher aux histoires de nos présents ? A partir de quelles expériences du temps et de l’histoire y (re)trouver des échos et des références au maintenant ? Peut-être justement grâce à l’inactualité relative de ces images qui, par-là, par cet écart et cette distance, offre une prise bienvenue sur le flux d’images omniprésentes saturant désirs et imaginations, tellement banalisées par la viralité numérique qu’elles esquivent le temps du questionnement et épuisent le sens de l’image même. Tout doit aller très vite pour rester en phase avec les big data avides de nos images. Or, comme interroge Didi-Huberman, « toute image ne serait-elle pas une inactualité en acte ? Ni tout à fait passée, ni tout à fait présente et déjà en attente du futur ? Immisçant du passé dans le présent ou du présent dans le futur ? » Le travail d’abstraction de Léon Wuidar est un jeu qui initie au processus d’inactualité de l’image.

L’image ambigüe

Il y a parmi les toiles exposées au Mac’s, une œuvre de 1967, qui peut être élément déclencheur. Elle s’appelle « Ambiguïté de l’image ». La composition est géométrique, épurée, et elle conduit l’attention – comme guidée vers une large arène amplifiant le coup d’oeil – vers une fenêtre rectangulaire où s’épanouit la silhouette d’une fleur stylisée, une « idée » de fleur, une image-désir florale. La corolle, du reste, évoque plutôt le spectacle d’un astre et d’une éclipse. Il s’agit peut-être, plutôt qu’une fenêtre, d’un panneau peint – décoratif, rituel, vestige archéologique ou vision futuriste -, voire d’une étoffe décorée, légèrement enflée par la brise, épousant l’horizon incurvé de l’infini. Il y a un habile mélange d’abstrait et de figuratif ainsi qu’un entrelacs de temporalités différentes, comme emboîtées, formant labyrinthe graphique, qui provoquent un suspens. C’est à la fois très proche, très ordinaire et, en même temps, comme une vision vers l’au-delà. Le tableau s’affirme en matrice exemplaire de l’imagination : à partir d’éléments iconographiques très connus, triviaux - les lignes architecturales délimitant un espace de vie, structurant un lieu habité, le cadre d’une fenêtre, l’apparition du monde végétal extérieur, le souvenir de fleurs mystiques sur du linge liturgique, la botanique aux confins cosmologiques -, l’imagination ouvre de nouveaux espaces, des ailleurs, et nous y transporte virtuellement. D’autant plus que cela s’intègre à des travaux où Louis Wuidar dialogue avec l’imagination d’un autre peintre qu’il admire (Marcel Lempereur-Haut), ce dialogue amenant, inévitablement, des montages et remontages de perceptions différentes, de correspondances entre subjectivités ayant chacune des expériences temporelles à la fois proches et distinctes ainsi que des référentiels iconographiques spécifiques animés de résonances.

L’imagination : passé, présent, futur

Le titre de cette peinture affirmant sa dimension ambiguë et sa représentation d’un « passage » entre monde intérieur et extérieur, entre ici et là-bas, entre maintenant et demain, évoque le tissage qu’effectue Didi-Huberman entre des extraits de Baudelaire sur l’imagination et ce que dit Walter Benjamin, précisément, de l’ambiguïté de l’image. Il rappelle que, selon Baudelaire, l’imagination permet de percevoir « en dehors des méthodes philosophiques, les rapports intimes et secrets des choses, les correspondances et analogies ». Il pose ensuite le problème qui consiste à savoir quelle « vérité » accorder à ce que l’imagination, ainsi, fait surgir du réel et, recourant à Benjamin, explique qu’il ne faut surtout pas accorder une valeur péjorative à la dimension ambiguë. Que du contraire, il faut jouer avec, la « faire travailler », au niveau des interprétations qui naissent face à l’image et ses ambiguïtés. « Or, loin de réfuter cette ambiguïté au nom de quelque exactitude conceptuelle, Benjamin y trouve, contre toute attente, un principe dialectique par excellence ». Pour lui, « L’ambiguïté est l’apparition, sous forme d’image, de la dialectique, la loi de la dialectique à l’état figé. Cet état figé est utopie, et l’image dialectique est donc image de rêve. » Mais qu’avons-nous à en faire, simple visiteur d’une exposition, en arrêt devant cette toile assumant un statut ambigu !? C’est que c’est probablement par-là que l’image que l’on regarde, que l’on essaie de décrypter à tâtons, rejoint nos propres expériences de temporalités, « immisçant du passé dans le présent ou du présent dans le futur »…

De l’image au savoir autre

Pour Walter Benjamin, cette ambiguïté faite image, ne cherche pas à tromper ou égarer. « Elle ne fait que rendre compte d’une confusion inhérente au temps et au réel eux-mêmes, une confusion qui n’est ni rhétorique ni logique. » Cette confusion, ce sentiment « d’imprécision » calculée, nous fait toucher un savoir iconographique « dont le critère ultime ne serait pas l’univocité ». Et c’est tout l’enjeu des savoirs auxquels donne accès l’imaginaire et qu’il est important de convoquer et mobiliser dans la période que nous vivons et qui peine à imaginer son futur : « Telle est donc l’ambiguïté ici en jeu : c’est une différence, un espacement, un intervalle créés par l’image elle-même, et d’où surgira bientôt quelque chose comme un savoir autre : un savoir non standard car porté par l’imagination et, même, par l’émotivité. « Cet espacement, écrira Benjamin, ce laps entre l’image et l’idée, entre le mot et la chose, est précisément le lieu que l’émotion poétique va pouvoir venir habiter. » » Face à cette création obstinée de représentations abstraites du vivant, par de simples sensations et émotions, l’image nous familiarise avec l’action de la différence, de l’espacement, de l’intervalle dont nous avons besoin pour sentir toute image et forger notre propre « savoir iconographique ». Ce savoir ne vise pas à discriminer le raz-de-marée de produits numériques, mais aide trier, à prendre pied, dans le trop plein, à sélectionner ce qui sera utile pour désirer et imaginer.

L’abstraction, un jeu à perte de vue

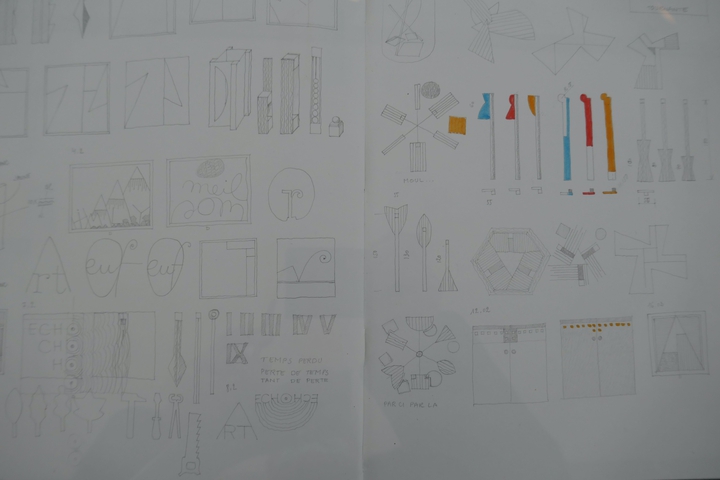

Dans une courte vidéo, le peintre (83 ans bien sonnés et toute sa tête) ne dit pas autre chose, avec d’autres mots, d’autres phrases, quand il explique le fil sur lequel il aime faire danser sa peinture, entre abstrait et figuratif, la façon dont il aime faire en sorte que la « matière », sur la toile, par sa propre densité matérielle, donne envie de regarder, de sonder, de s’attarder dans son apparition consistante. Et il explique très lucidement que ce qu’il raconte dans ses toiles restera probablement indéchiffré, proche de son inconscient et de ses techniques personnelles pour en faire remonter des formes qui lui parlent, à lui avant tout. Cet inconscient personnel « représenté » par ce qu’il peint en appelle à l’inconscient de qui regarde et qui puisera de quoi raconter ce qu’il regarde, selon ce qui remonte de son propre inconscient, à sa manière. Et il n’y aucune importance si les deux fils narratifs ne se recouvrent pas, c’est même ainsi. Ca ouvre l’imagination individuelle et collective au jeu non borné des interprétations. Il y a probablement un point ambigu, à l’infini, où ils se rejoindront, plus ou moins. Peut-être ce point se trouve-t-il disséminé dans les vitrines de la grande salle, plus loin, où l’on découvre une partie des innombrables cahiers dans lesquels le peintre dessine, au jour le jour, les motifs qui scandent son imagination. Les abstractions récurrentes qui traduisent le passage du temps en lui, les formes de son emprise, les signes subjectifs qui y répondent et y prennent prises. Des temps, plutôt, reflétant les rythmiques plurielles qui fluent et refluent dans une existence. On dirait au fil des jours et des années, l’élaboration d’un alphabet, d’une langue hiéroglyphique. On dirait les multiples variantes de la manière de résoudre une même énigme posée chaque jour, chaque nuit. On dirait les cas de figure infinis pour résoudre un seul et même jeu vidéo mental, obsessionnel, répétitif. C’est dans ces cahiers que le désir d’images du peintre – désir d’imaginer ce qui relie passé, présent, futur -, régulièrement, plonge et erre, flotte et passe au crible. Selon le contexte, les humeurs, selon les lumières et sonorités du moment, il choisit de transposer tel ou tel motif en peinture. Cela ne se faisant pas tel quel. Le trajet du motif, du cahier à la toile, étant l’occasion de composer – démonter, remonter - avec d’autres humeurs, d’autres émotions, d’autres lumières, d’autres odeurs, d’autres souvenirs, d’autres perceptions de ce qui vient. Dans le cahier s’alignent une immense collection d’éléments décomposés représentant la façon dont fonctionne son imaginaire. Mais c’en est encore une infime partie. Et à partir des éléments présents dans chacune de ces vignettes épurées, avec tous ces « matériaux amassés et disposés selon des règles dont on ne peut trouver l’origine que dans le plus profond de l’âme, l’imagination crée un monde nouveau… » (Charles Baudelaire) Un monde nouveau sur la toile, dans la toile. Selon une technique de démontage et remontage de la façon dont l’imagination a traduit, transcrit et archivé les dimensions plurielles du vécu. Ces lentes percolations font que ces abstractions utilisent, détournent, transforment des indices de nos propres temporalités et ouvre des intervalles, des instants inactuels, où ça nous parlent autrement de nous, des autres, de nos relations aux choses, aux images de plus en plus envahissantes (et souvent, hélas, dépouillées de cette ambiguïté telle que définie par Walter Benjamin). Ou comment, une toile presque abstraite de 1967 peut servir d’éducation aux images d’aujourd’hui, de demain !

Pierre Hemptinne

Léon Wuidar. À perte de vue

26.09.21 > 30.01.22

Mac's | Musée des Arts Contemporains

https://www.mac-s.be/fr/expositions/leon-wuidar