Parcours d'exils

Sommaire

Hassan Fazili et Emelie Mahdavian : Midnight Traveler (États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Qatar – 2019)

Hassan Fazili travaillait en Afghanistan comme cinéaste, tout en étant actif dans le champ du théâtre et des séries télévisées. Sa femme Fatima Hussaini est aussi cinéaste. Par leurs films consacrés à la situation des femmes et des handicapés dans le pays, par l’animation d’un café culturel à Kaboul et surtout par un court métrage sur un chef taliban ayant déposé les armes, ils s’attirent les foudres des talibans au point que la tête du réalisateur est mise à prix. N’arrivant pas à faire valoir un statut de réfugiés politiques en vue d’une immigration légale vers l’Australie lors d’un premier exil au Tadjikistan, le couple décide, après un bref et discret retour dans leur pays, de se réfugier en Europe avec leurs deux fillettes Narghis (11 ans) et Zahra (6 ans) en suivant une voie terrestre passant par l’Iran, la Turquie, la Bulgarie et la Serbie.

Hassan Fazili et Emelie Mahdavian : "Midnight Traveler"

La place que le cinéma tient dans leur vie les pousse à accompagner cette décision de voyager vers l’inconnu en filmant leur périple avec leurs téléphones portables. Les images filmées ne sont ni celles de la télévision (dans une séquence d’arroseurs arrosés ou de filmeurs filmés, Fazili enregistre avec son smartphone, depuis sa position de migrant, une équipe de télévision bulgare venue rendre compte d’une flambée de violence xénophobe à l’encontre du camp de réfugiés où ils séjournent), ni celles de cinéastes bien intentionnés mais extérieurs à l’expérience de vie racontée.

Les images sont ici tournées à la première personne du singulier (moi, Hassan Fazili), voire – et c’est très touchant – à la première personne du pluriel (nous, la famille Fazili). Cette proximité, cette intimité, ce caractère de journal filmé font presque de ces plans les images d’un film de famille. — Philippe Delvosalle

Midnight Traveler ne cherche pas à multiplier les témoignages dans un souci de représentativité des vécus, ni à les rendre anonymes pour en tirer ce qui les relie et nous parlerait d’un hypothétique « réfugié-type ». Non, il se concentre sur quatre personnes, deux adultes et deux petites filles, et la très belle relation de complicité et d’amour qui les lie et leur permet de tenir et d’avancer.

Lors de ce filmage pauvre mais autarcique, dans sa capacité à garder une éventuelle trace de tout moment du jour ou de la nuit et de chaque étape du parcours, Fazili et les siens captant tant des moments les plus durs ou angoissants (la violence psychologique et les arnaques des passeurs, le passage clandestin des frontières, le froid, la fatigue, le découragement, les punaises dans les matelas du centre d’accueil, etc.) que des moments de répit (les jeux des enfants, l’émerveillement face à la mer, un Noël blanc ou un feu d’artifice du Nouvel an, l’apprentissage du vélo par leur mère, etc.). Le film enregistre aussi cet écoulement si particulier du temps, où les brefs moments d’action et d’avancée viennent s’étouffer dans de longues périodes d’attente, de blocages administratifs et d’immobilisme forcé. La famille reste ainsi coincée environ un an et demi en Serbie, en attente de l’autorisation pour se rendre en Hongrie. Au total trois ans s’écoulent entre leur départ d’Afghanistan et l’obtention du droit d’asile en Union européenne.

Maxime Jennes et Dimitri Petrovic : The Way Back (Belgique – 2019)

Maxime Jennes et Dimitri Petrovic : "The Way Back"

Hussein Rassim est un jeune joueur d’oud. En Irak, il étudiait à l’Institut d’études musicales de Bagdad. Arrivé en Belgique comme réfugié sans pouvoir emporter son instrument avec lui, il trouve vite ses marques au sein de la scène locale des musiques dites « du monde », participe à plusieurs groupes (Refugees for Refugees, Nawaris, etc.) après que plusieurs personnes se sont cotisées pour lui offrir un nouvel oud. À Bruxelles, il rencontre Dimitri Petrovic via l’initiative « Be My Buddy » de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés et fait la connaissance de sa future compagne Juliette Lacroix, une violoncelliste bordelaise qui finit par venir s’installer dans la capitale belge à ses côtés.

The Way Back s’ouvre par le son – la pulsation de vie – puis par les images d’une échographie, celle d’Ellea la fille de Juliette et Hussein. Sous forme d’une boucle, le film chemine entre deux déclarations à Ellea, celle de son père pour lancer le film, celle de sa mère pour le conclure. Lorsque Hussein reçoit l’autorisation de rester en Belgique et de voyager en Europe, ou au moins dans l’Espace Schengen, (« Ellea, ce papier a changé ma vie »), Hussein propose à Juliette de refaire une bonne partie de son chemin d’exil à l’envers (The Way Back) – de Bruxelles à Athènes en passant par Vienne, la Hongrie d’Orbán juste avant le referendum sur les quotas de migrants d’octobre 2016 et la frontière roumaine – et à ses amis Dimitri et Maxime de les accompagner pour en faire un film. Son idée est de montrer au cours du tournage de ce road-movie documentaire à sa femme et à ses amis, puis dans quelques années via la vision du film à sa fille, par où il est passé, d’où il vient. Mais aussi de rencontrer grâce au film tous ceux qui sont encore coincés aux différentes étapes de leur voyage aller, qui en sont là où lui se trouvait il y a un peu plus d’un an, car – comme Juliette le dit dans son adresse finale à Ellea :

Un jour ton père m’a dit : "Entre nous, on ne se raconte pas nos voyages, nos malheurs. De toute façon, vu de loin c’est toujours le même récit. Et lorsqu’on s’approche, les détails sont trop tristes, voire horribles. Ça n’aide pas à s’accrocher à la vie et nous on a besoin de s’accrocher à elle." — Juliette à sa fille Ellea

Si Midnight Traveler était ponctué de séquences de réflexion sur la nature et les possibilités du cinéma, The Way Back est jalonné de moments musicaux. La musique y confirme ce que l’on savait : au-delà de nombreuses barrières de langues et de cultures, elle possède d’incroyables forces de fascination et d’attraction. Juliette Lacroix témoignera que dans le contexte de méfiance qui règne dans et autour des centres et camps de réfugiés, les instruments de musique attirent les gens autant que les caméras leur font peur. À Athènes, un luthier qui leur prête un instrument et joue avec eux, leur raconte le passé migrant de la ville avec l’arrivée massive de réfugiés grecs d’Asie mineure dans les années 1922-1923, après l’incendie de Smyrne.

Nathalie Loubeyre : La Mécanique des flux (France – 2016) et Loredana Bianconi : Des portes et des déserts (Belgique – 2021)

Nathalaie Loubeyre : "La Mecanique des flux"

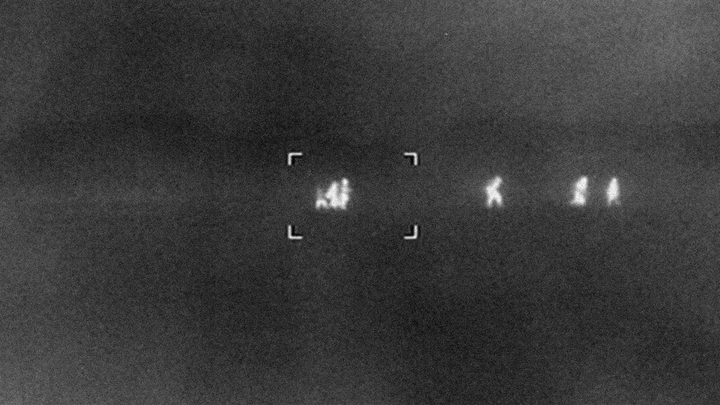

La Mécanique des flux suit moins un fil, un chemin, un parcours que les deux films cités plus haut. Sa géographie – tout comme son montage – est plus éclatée, procédant par associations de sens plutôt que par proximité spatiale. Les lieux – des lieux-clés des frontières de la « forteresse Europe » – n’y sont d’ailleurs pas explicitement nommés. Le film de Nathalie Loubeyre s’articule de manière dialectique autour de ce qui se trame derrière la terminologie froide et bureaucratique de « gestion des flux » ou de « contrôle des flux » lorsque celle-ci s’applique à la question migratoire en Europe : des parcours de vie à la lisière du désespoir et de la mort d’une part, un appareil de contrôle et de surveillance de plus en plus efficace et sophistiqué d’autre part. La cinéaste montre les camps, les grilles, les barbelés, les miradors, les chiens policiers, les caméras de surveillance, les scanners des camions, etc. Les migrants qui apparaissent sur ces images-là – et qui ont le malheur d’y apparaître – sont anonymes, sans passé, sans vécu, sans histoire, de simples silhouettes courbées et fuyantes sur l’écran de contrôle des caméras thermiques. En opposition, dans d’autres images au statut très différent, par une vraie écoute ou par un simple regard-caméra, la cinéaste donne une vraie présence à l’écran aux jeunes Afghans qui occupent une usine désaffectée, aux migrants du Darfour rassemblés autour d’un feu de camp dans la forêt, aux pères et mères des victimes tunisiennes d’un naufrage, au mufti du cimetière de Sidiro qui tente d’enterrer les noyés le plus dignement possible, etc.

Loredana Bianconi : "Des portes et des déserts"

Les chiens et les images tournées à la caméra thermique, on les retrouve dans Des portes et des déserts de Loredana Bianconi mais avec un tout autre statut, dans un objet cinématographique très différent. Le dernier film en date de la réalisatrice bruxelloise est le plus singulier et le plus expérimental de cette sélection. Entourée d’une « dream team » très féminine (Els van Riel à l’image ; Mathilde Bernet, Sébastien Demeffe et Pauline Piris-Nury au montage ; Sylvie Bouteiller à la création sonore), elle pose le choix assez osé d’un film nourri par une récolte préalable de témoignages (« Merci à toutes les personnes qui m’ont confié leurs récits pour l’écriture du texte ») mais dépourvu de toute présence vocale, tant dans le cadre qu’en off.

"Des portes et des déserts" est un film très écrit, proposant de lire à l’écran – toujours dans la même typographie très sobre, presque toujours au centre de l’image – le texte de poésie en prose qu’a écrit la cinéaste et qui dialogue avec des images d’origines très variées : vidéos trouvées sur Internet, parfois dramatiques et explicites (naufrages, cadavres, carcasses de navires échoués) souvent moins directement connotées (vagues, falaises, paysages), recadrées et refilmées, peintures classiques de naufrages et d’incendies des XVIIe au XIXe siècles, statues équestres ou animalières, etc. — Philippe Delvosalle

Dans ce film muet mais ô combien sonore, la musique électro-acoustique de Sylvie Bouteiller – entre friction des matières, en particulier métalliques, pulsations rythmiques et souffles – s’avère particulièrement importante.

Philippe Delvosalle

article initialement paru dans le n°29 de la revue Lectures.Cultures (sept.-oct. 2022)