Peinture habitée, peinture habitante

Sommaire

Créateur de l’Atelier d’Espaces urbains et ruraux à La Cambre (1975), Jean Glibert fonde une pratique sensible qui éclaire nos relations à l’espace, aux lieux de vie. La Fédération Wallonie Bruxelles et Bozar lui rendent hommage. Mais comment s’éprouve cette peinture en bâtiment ?

L’art de la lettre volée

Je ne pense pas qu’il soit aisé de reconnaître pleinement ce

qu’est le travail du peintre en bâtiment.

Je ne pense pas que, du fait que cette peinture s’applique directement sur des

lieux de vie, dans la rue, elle

s’appréhende et s’expérimente forcément sans barrière symbolique à franchir,

sans initiation. Au fur et à mesure que la peinture s’éloigne de la toile, ou

de ses autres supports académiques, ne complexifie-t-elle pas les règles du jeu

en rendant l’expérience esthétique beaucoup plus globale, enveloppante ? Celle-ci,

prise dans les jeux de surface et volumes ordinaires, imprégnant leurs textures

ou juste posée là à la manière d’un nimbe provisoire (on songe aux lumières

d’un arc-en-ciel, très vives puis s’estompant), comme toute peinture de

bâtiment, peut passer inaperçue, être vue sans forcément être identifiée,

fondue dans l’environnement, en harmonie immanente ou d’un hermétisme

transparent. Intercalée dans le trop plein de choses qui accaparent l’œil, là,

perdue, elle cultive, selon moi, l’art de la lettre volée. Elle est là dans une

évidence qui la cache. Même dans les réalisations les plus éclatantes, les

moins discrètes, je pense que beaucoup de personnes qui les voient ignorent que

cela s’inscrit dans un engagement artistique réfléchi, inscrit dans la durée

(il n’en va pas de même quand leurs présentations interviennent dans un cadre

artistique bien défini, genre « exposition de groupe »). Et pourtant,

une fois qu’on réalise sa présence, filtrant la saturation des formes, couleurs

et volumes, "désintricant" le fouillis, y distillant une distinction, un début de

lecture, une possibilité de résonner autrement avec ce qui nous entoure, de

capter des scansions, des lumières, des respirations, des récits, se fait jour.

Comme toute chose invisibilisée du fait d’être trop vue ou de se camoufler au

sein du trop vu, elle peut certes modifier la perception du milieu qu’elle

infiltre. Est-ce cela l’impact de ce que l’historien de l’art appelle mettre

l’architecture « sous tension » ?

Collections de choses et prise du monde en main

« Rassembler des formes qui se ressemblent et pourtant ne cessent de différer, c’est débusquer des rythmes, la musique sous l’organisation des objets, leur reproduction et emboîtement à travers tout ce qui fabrique du monde, des mondes. — »

Par où commencer ? Par où se faire accrocher ? Par

ce qui raconte l’aventure humaine. Se faire happer par le regard et l’appareil

méthodiques de l’artiste. Ce qu’il regarde, ce que sa mémoire emmagasine et grave,

engramme, transforme en matériau grammatical. Là où il va puiser les matériaux

de ce qui lui importe d’exprimer. Les collections de choses, mises sous vitrine, à la manière d’objets et d’outils issus

de traditions à déchiffrer, liées à des techniques artisanales traduisent tout

un imaginaire de prise du monde en main.

Des séries, des accumulations obsessionnelles du même. Des provisions aussi,

pour éviter de manquer, renouveler sans cesse la surprise, face aux vitrines,

de découvrir ces choses, d’en inventer les usages. Des multitudes de crayons,

rassemblés par numéros, pointes nues ou couvertes de capuchons métalliques. Des

accumulations qui attestent du besoin de toucher la matière dans toute son

ampleur, non pas massive, mais friable, multiple, constituée de strates. La

répétition laisse des traces, balise des déplacements. Pouvoir empoigner des

bottes de crayons, les attacher, les ranger les unes à côté des autres, c’est

toucher de manière plus évidente, plus organique, la fibre de l’objet. Rassembler

des formes qui se ressemblent et pourtant ne cessent de différer, c’est débusquer

des rythmes, la musique sous l’organisation des objets, leur reproduction et

emboîtement à travers tout ce qui fabrique du monde, des mondes. Des formes à

pâtisserie. Des flotteurs de canne à pêche, variations sur un même thème, les

galbes diffèrent, la taille, les couleurs, selon les poissons à attirer. Des

jouets de signalisation, poteaux, potences, barrières, signaleurs, rayures

vives, sortes d’antennes exacerbées, naïves, pluridirectionnelles. Plus

fascinantes, des choses rares, comme orphelines, dont il reste à deviner à quoi

elles pourraient servir. Une réserve de sources vierges, non explorées.

Excitation de chercher de quoi elles sont le manque à combler.

L’œil plane, erre : photographies

« On reconnaît, dans cette compulsion à enregistrer certaines textures de l’environnement, une manie assez courante : dans la vie de tous les jours, au fil des véhicules qui nous transportent, filant dans les rues ou les champs, les zones industrielles ou portuaires, l’œil repère des intervalles, des similitudes, essaie de les compter, abandonne, recommence. C’est une manière de combler le vide, de se familiariser avec ce qui ne semble qu’éphémère et inerte, n’offrant aucune prise, une façon de jalonner la course de repères, préparer un possible ancrage. — »

À compléter par le cahier qui, dans le catalogue, réunit un

large choix, et pourtant tellement fragmentaire, de photos prises par

l’artiste. Planche contact. Mais, ce ne sont pas tellement des prises de vue,

plongeant dans ce quadrillage fouillé d’images, on partage un instant la

manière dont l’artiste regarde le monde. Un réseau neuronal. Ce qui attise son

attention lors de ses déplacements, en ville, en voyage, à la campagne. Des

matières, du macadam morcelé, un immeuble en briques et Eternit rouges,

écaillé, bouchardé. Des formes moulées dans d’immenses bâches plastiques

souples, sur la benne d’un convoi extraordinaire, des stères de bois coupé,

rigoureuses… Des rythmes, des alignements de tombes militaires, minimalistes,

blanches, des accumulations de barrières, des panneaux de signalisation

routières agglutinés sur le trottoir ou dans la benne d’une camionnette, des

empilements de grosses conduites en terre cuite, des troncs d’arbres

badigeonnés de blanc irrégulier et granuleux, des colonnes de papiers, des

meules de foin ligotées à la ficelle rouge… Des formes étranges, des pignons en

brique où subsistent les fantômes géométriques d’anciennes maisons mitoyennes,

détruites ; d’autres, en travaux, matelassés de plastique, parfois

maintenus par des lattes de bois en pagaille ; des coffrets électriques,

dans la rue, recouverts de housse blanche. L’œil plane, erre, regroupe par

familles. Des couleurs, des formes géométriques peinturlurées sur des façades

de maison, des tissus, des phares maritimes aux anneaux gris et blancs, des

camionnettes utilitaires rayées rouge et blanc, une autre couverte de carrés et

rectangles multicolores, très Malevitch, des podiums ambulants avec leurs

auvents de toiles striés bleu et blanc, rouge et vert … Beaucoup de signes qui

indiquent des mouvements, des courants contrariés, des marques au sol comme

renseignant quelque chose à déterrer, des trajectoires peinturlurées sur le

macadam, des lignes et courbes comme fragments de labyrinthe, droites qui

s’épousent, courbes qui divorcent, des panneaux de circulation occultés, annulés,

les destinations masquées par du plastique gris collé, recherche de supports

surfaces. Des effets de lumières, la nuit, quand tous les feux d’un véhicule

qui roule projettent des traits multicolores qui dansent, des guirlandes

figuratives recouvrant des maisons, un trait blanc aérien dans un ciel couchant…

À l’infini. On reconnaît, dans cette compulsion à enregistrer certaines

textures de l’environnement, une manie assez courante : dans la vie de

tous les jours, au fil des véhicules qui nous transportent, filant dans les

rues ou les champs, les zones industrielles ou portuaires, l’œil repère des

intervalles, des similitudes, essaie de les compter, abandonne, recommence. C’est

une manière de combler le vide, de se familiariser avec ce qui ne semble

qu’éphémère et inerte, n’offrant aucune prise, une façon de jalonner la course

de repères, préparer un possible ancrage. Juste une ligne de fuite. Tandis

qu’avec Jean Glibert, cette pulsion est systématisée, la transe en est assumée,

transformée en matériau de connaissance du monde, devient encyclopédique. L’artiste

y cherche les éléments d’un langage sous-jacent à tous les décors du quotidien,

et particulièrement à ce qui, mine de rien, dans ce défilé ou stagnation de

palimpsestes qui s’ignorent, les perturbe, sème le trouble, jette des

ressemblances, convoquent des rémanences, avec quoi il souhaite interagir,

entrer en communication, intervenir « dans la distribution de la lumière,

de la couleur et de l’espace ». C’est une conjonction intrigante de

l’intime et de l’espace public, l’un reflétant l’autre, et vice versa, dans une

sorte de mise en abîme de la question existentielle, qu’est-ce qu’habiter, existentielle et vécue à fleur de peau.

À compléter par le cahier qui, dans le catalogue, réunit un

large choix, et pourtant tellement fragmentaire, de photos prises par

l’artiste. Planche contact. Mais, ce ne sont pas tellement des prises de vue,

plongeant dans ce quadrillage fouillé d’images, on partage un instant la

manière dont l’artiste regarde le monde. Un réseau neuronal. Ce qui attise son

attention lors de ses déplacements, en ville, en voyage, à la campagne. Des

matières, du macadam morcelé, un immeuble en briques et Eternit rouges,

écaillé, bouchardé. Des formes moulées dans d’immenses bâches plastiques

souples, sur la benne d’un convoi extraordinaire, des stères de bois coupé,

rigoureuses… Des rythmes, des alignements de tombes militaires, minimalistes,

blanches, des accumulations de barrières, des panneaux de signalisation

routières agglutinés sur le trottoir ou dans la benne d’une camionnette, des

empilements de grosses conduites en terre cuite, des troncs d’arbres

badigeonnés de blanc irrégulier et granuleux, des colonnes de papiers, des

meules de foin ligotées à la ficelle rouge… Des formes étranges, des pignons en

brique où subsistent les fantômes géométriques d’anciennes maisons mitoyennes,

détruites ; d’autres, en travaux, matelassés de plastique, parfois

maintenus par des lattes de bois en pagaille ; des coffrets électriques,

dans la rue, recouverts de housse blanche. L’œil plane, erre, regroupe par

familles. Des couleurs, des formes géométriques peinturlurées sur des façades

de maison, des tissus, des phares maritimes aux anneaux gris et blancs, des

camionnettes utilitaires rayées rouge et blanc, une autre couverte de carrés et

rectangles multicolores, très Malevitch, des podiums ambulants avec leurs

auvents de toiles striés bleu et blanc, rouge et vert … Beaucoup de signes qui

indiquent des mouvements, des courants contrariés, des marques au sol comme

renseignant quelque chose à déterrer, des trajectoires peinturlurées sur le

macadam, des lignes et courbes comme fragments de labyrinthe, droites qui

s’épousent, courbes qui divorcent, des panneaux de circulation occultés, annulés,

les destinations masquées par du plastique gris collé, recherche de supports

surfaces. Des effets de lumières, la nuit, quand tous les feux d’un véhicule

qui roule projettent des traits multicolores qui dansent, des guirlandes

figuratives recouvrant des maisons, un trait blanc aérien dans un ciel couchant…

À l’infini. On reconnaît, dans cette compulsion à enregistrer certaines

textures de l’environnement, une manie assez courante : dans la vie de

tous les jours, au fil des véhicules qui nous transportent, filant dans les

rues ou les champs, les zones industrielles ou portuaires, l’œil repère des

intervalles, des similitudes, essaie de les compter, abandonne, recommence. C’est

une manière de combler le vide, de se familiariser avec ce qui ne semble

qu’éphémère et inerte, n’offrant aucune prise, une façon de jalonner la course

de repères, préparer un possible ancrage. Juste une ligne de fuite. Tandis

qu’avec Jean Glibert, cette pulsion est systématisée, la transe en est assumée,

transformée en matériau de connaissance du monde, devient encyclopédique. L’artiste

y cherche les éléments d’un langage sous-jacent à tous les décors du quotidien,

et particulièrement à ce qui, mine de rien, dans ce défilé ou stagnation de

palimpsestes qui s’ignorent, les perturbe, sème le trouble, jette des

ressemblances, convoquent des rémanences, avec quoi il souhaite interagir,

entrer en communication, intervenir « dans la distribution de la lumière,

de la couleur et de l’espace ». C’est une conjonction intrigante de

l’intime et de l’espace public, l’un reflétant l’autre, et vice versa, dans une

sorte de mise en abîme de la question existentielle, qu’est-ce qu’habiter, existentielle et vécue à fleur de peau.

Un paysage partagé

« Quelqu’un de non averti va-t-il spontanément identifier ce qu’il y a à voir en tant que peinture d’artiste en bâtiment ? Mais oui, on y regarde à deux fois, on scrute, oui, bien sûr, il y a quelque chose de spécial. Ces photos semblent avoir débusqué quelque chose de présent depuis toujours et qui n’avait pas, forcément, atteint la pleine conscience. Grâce au défilé photographique, une présence noyée dans le décor, est révélée dans sa singularité. — »

Cet « à fleur de peau » est aussi ce qui frappe

face au film dans lequel l’artiste parle de son travail. À la limite, au début,

on entend peu les paroles, juste une ligne mélodique de la voix, et les mains

qui discourent, racontent. Ce n’est pas pour opposer la main au cerveau, au

contraire, comme jamais, on se rend compte que le cerveau est partout dans

l’organisme, simplement, là, c’est la narration des mains qui prime. Les

paluches de l’artiste, éprouvées et délicates, maniant une brosse large. II

peint une forme. Va et vient de l’outil. C’est plus qu’un travail d’étendre

soigneusement la couleur. C’est comme plutôt arriver à la faire surgir et

prendre telle qu’en elle-même, chercher la forme en adéquation avec le support,

la couleur, la brosse, son manche, ses poils, la main, le bras et tout ce qui

vient avec de corporel, de spirituel. Travail contemplatif, rituel

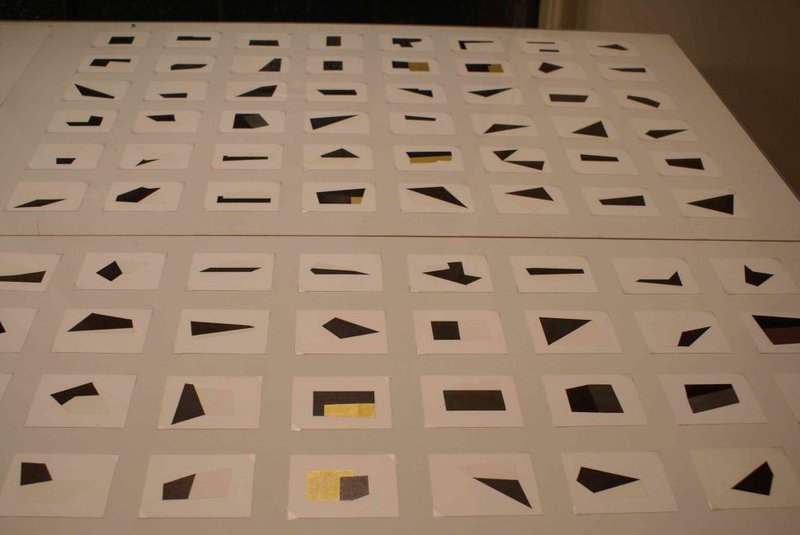

d’invocation. Ces formes peintes exposées aussi sous vitrine – alignées à la

manière de collection abstraite ou de planche contact mentale - évoquent des

signes de ponctuation, des pièces orphelines que l’on imagine destinées à

combler des vides dans une trame imaginaire. Des séries de tracés géométriques,

précis, probablement déterminés par toutes sortes d’informations recueillies

lorsque le regard de l’artiste balaie l’environnement, scanne la trame des

choses qui forment décor et récit spatial quotidien, et probablement conçues

pour s’y insérer, infléchir certains caractères, modifier le rythme pour le

rendre plus enveloppant, mieux rythmé et aéré, modifier les chances d’y trouver

un fil harmonieux, un gimmick empathique. Interpréter à même le texte. Inscrire

d’autres sens de circulation, d’autres giratoires.

Cet « à fleur de peau » est aussi ce qui frappe

face au film dans lequel l’artiste parle de son travail. À la limite, au début,

on entend peu les paroles, juste une ligne mélodique de la voix, et les mains

qui discourent, racontent. Ce n’est pas pour opposer la main au cerveau, au

contraire, comme jamais, on se rend compte que le cerveau est partout dans

l’organisme, simplement, là, c’est la narration des mains qui prime. Les

paluches de l’artiste, éprouvées et délicates, maniant une brosse large. II

peint une forme. Va et vient de l’outil. C’est plus qu’un travail d’étendre

soigneusement la couleur. C’est comme plutôt arriver à la faire surgir et

prendre telle qu’en elle-même, chercher la forme en adéquation avec le support,

la couleur, la brosse, son manche, ses poils, la main, le bras et tout ce qui

vient avec de corporel, de spirituel. Travail contemplatif, rituel

d’invocation. Ces formes peintes exposées aussi sous vitrine – alignées à la

manière de collection abstraite ou de planche contact mentale - évoquent des

signes de ponctuation, des pièces orphelines que l’on imagine destinées à

combler des vides dans une trame imaginaire. Des séries de tracés géométriques,

précis, probablement déterminés par toutes sortes d’informations recueillies

lorsque le regard de l’artiste balaie l’environnement, scanne la trame des

choses qui forment décor et récit spatial quotidien, et probablement conçues

pour s’y insérer, infléchir certains caractères, modifier le rythme pour le

rendre plus enveloppant, mieux rythmé et aéré, modifier les chances d’y trouver

un fil harmonieux, un gimmick empathique. Interpréter à même le texte. Inscrire

d’autres sens de circulation, d’autres giratoires.

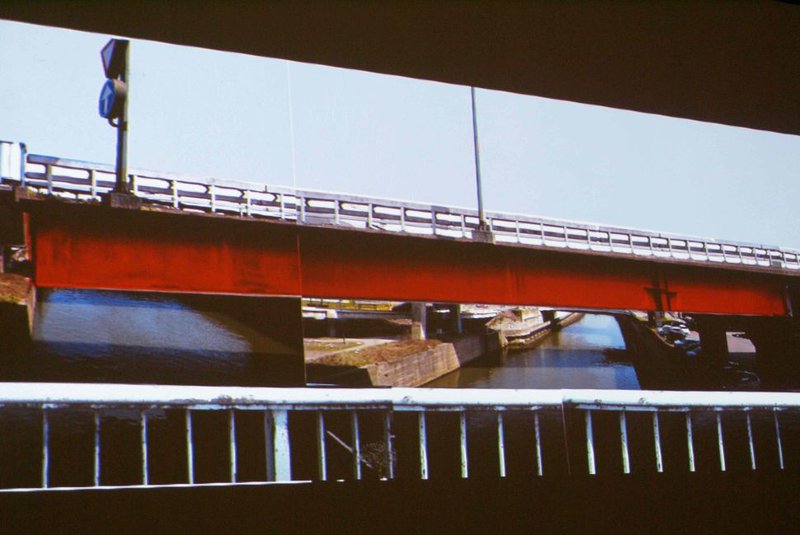

Sur le mur défilent de grandes photos lumineuses, des

paysages. Vues de parking souterrains, hall multifonctionnel, couloirs d’hôpitaux,

ring urbain, magnifique limnimètre en haute Meuse (appareil qui mesure et

enregistre la mesure de la hauteur de l’eau), ponts, autoroutes, maisons

privées, CPAS… Quelqu’un de non averti va-t-il spontanément identifier ce qu’il

y a à voir en tant que peinture d’artiste en bâtiment ? Mais

oui, on y regarde à deux fois, on scrute, oui, bien sûr, il y a quelque chose

de spécial. Ces photos semblent avoir

débusqué quelque chose de présent depuis toujours et qui n’avait pas,

forcément, atteint la pleine conscience. Grâce au défilé photographique, une

présence noyée dans le décor, est révélée dans sa singularité. Parce que l’on

reconnaît l’un ou l’autre de ces paysages, on y est déjà passé, ou ils

ressemblent à d’autres semblables qui, eux, sont dépourvus de ce supplément

d’âme, parties colorées, alors que ces autoroutes, ces travaux d’art de la

chaussée, c’est bien connu, se ressemblent tous. À l’instant où l’on reconnaît

l’intervention de l’artiste pour ce qu’elle est, telle que la documente la

photo, cela paraît évident et ça déclenche même autre chose. Cela fait écho à

nos propres manières d’être qui cherchent à rendre ces urbanisations, souvent

plutôt inertes, hospitalières à nos singularités. Que faudrait-il changer,

ajouter, déplacer, pour s’y retrouver, que l’on s’y retrouve ? Ces

interventions de l’artiste, par le processus qui conduit à les remarquer, à les

embrasser et les réfléchir, invoquent les propos du géographe Michel Lussault

selon lequel l’espace n’est pas une étendue délimitée qui contient ce qui s’y

passe, mais toujours avant tout une "relationnalité" des choses et des humains.

L’œil, alors, repasse sur les photos, y voyage autrement, ce sont des fenêtres,

de nouvelles perspectives. Il y cherchait des traces précises, circonscrites.

Il les a saisies en passant au crible tout le visible restitué par ces grandes

images lumineuses. L’intervention de l’artiste, finalement, ne se limite pas à

tel élément d’une architecture retouchée, à telle partie peinte d’une

infrastructure autoroutière, c’est la totalité du paysage qui se présente comme

tableau d’artiste, forcément en propriété partagée, sans aucune privatisation

de ce qui est montré et représenté, ce paysage demeurant celui de tout le monde

qui y passe et y vit une expérience spatiale singulière avec tous les éléments

qui s’y imbriquent. La démarche s’incarne évidemment avec plus d’évidence quand

l’intervention s’effectue au cœur même du projet architectural, d’emblée en

complicité avec l’architecte.

Ses mains parlent

« Il devient architecte, artisan, archiviste, collecteur de mémoire, urbaniste, artiste aux personnalités multiples, à la manière d’un personnage de Pessoa dont toutes les identités travailleraient ensemble, à la même œuvre. — »

Une fois qu’est bien assimilée cette dimension de ce

travail, cela devient très onirique, plus exactement, proche du sentiment de

voler dans un rêve. De nouvelles perspectives s’ouvrent pour nos

« relations affectives avec l’espace », les espaces dans lesquels

nous vivons, que nous expérimentons et qui forment le matériau de nos récits

d’existence. Mais l’artiste lui-même s’envole peu, il tient les choses, les

mains dans le concret, dans le faire, ses magies empiriques. Il raconte,

pourquoi choisir telle peinture industrielle, en fonction de tel support,

question de réaction, et il raconte ce que cela exige comme savoir-faire, tour

de main à acquérir, sentir. Un examen

rigoureux, scientifique. Possibles

corporels racontés comme des paysages, des environnements dans lesquels poser

de nouveaux gestes, importance de la répétition de ces gestes, de leur

automatisme d’où s’échappe la nouveauté.

Quelles sont les interactions des produits, des surfaces, des outils

utilisés ? Le vocabulaire, les phrases et leurs tournures renvoient à une

alchimie contemporaine. Et l’impact sur les mouvements, le rapport au

corporel ? On écoute, on regarde encore une fois surtout les mains, les

doigts qui parlent, sans se lasser. C’est là qu’on mesure qu’il s’agit

d’innombrables récits de techniques, trouvées, apprises auprès d’autres

(compagnonnages), améliorées, transformées, d’innombrables récits de techniques

enroulées les uns sur les autres, pelures superposées. Avec, comme dans tout

travail basé sur les recommandations et une expertise ancienne, à un moment

donné, quelque chose qui dévie sensiblement, une invention, une façon de

singulariser, un style propre. Une bibliothèque orale et gestuelle de

narrations manuelles sur les technologies acquises au fil des projets, des

expériences, des défis dans l’espace. Le résultat d’une longue pratique de

terrain, de rencontres et de complicités avec les corps de métier et les

artisans. On ne s’élance pas seul avec son pot de couleur et son pinceau quand

il s’agit de colorer d’immenses surfaces de béton ou quand il convient

d’intervenir pour modifier la luminosité d’un bâtiment. Il faut collaborer,

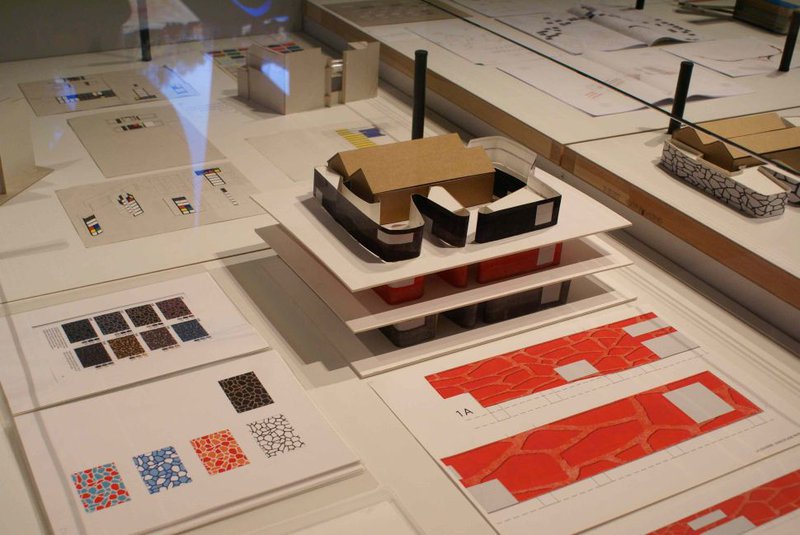

expliquer, parler, confronter, apprendre. Et étudier, méticuleusement. Jean

Glibert ne laisse pas grand-chose au hasard. Il travaille comme un architecte,

avec des simulations miniatures, des maquettes. Il devient architecte, artisan,

archiviste, collecteur de mémoire, urbaniste, artiste aux personnalités

multiples, à la manière d’un personnage de Pessoa dont toutes les identités

travailleraient ensemble, à la même œuvre.

Une fois qu’est bien assimilée cette dimension de ce

travail, cela devient très onirique, plus exactement, proche du sentiment de

voler dans un rêve. De nouvelles perspectives s’ouvrent pour nos

« relations affectives avec l’espace », les espaces dans lesquels

nous vivons, que nous expérimentons et qui forment le matériau de nos récits

d’existence. Mais l’artiste lui-même s’envole peu, il tient les choses, les

mains dans le concret, dans le faire, ses magies empiriques. Il raconte,

pourquoi choisir telle peinture industrielle, en fonction de tel support,

question de réaction, et il raconte ce que cela exige comme savoir-faire, tour

de main à acquérir, sentir. Un examen

rigoureux, scientifique. Possibles

corporels racontés comme des paysages, des environnements dans lesquels poser

de nouveaux gestes, importance de la répétition de ces gestes, de leur

automatisme d’où s’échappe la nouveauté.

Quelles sont les interactions des produits, des surfaces, des outils

utilisés ? Le vocabulaire, les phrases et leurs tournures renvoient à une

alchimie contemporaine. Et l’impact sur les mouvements, le rapport au

corporel ? On écoute, on regarde encore une fois surtout les mains, les

doigts qui parlent, sans se lasser. C’est là qu’on mesure qu’il s’agit

d’innombrables récits de techniques, trouvées, apprises auprès d’autres

(compagnonnages), améliorées, transformées, d’innombrables récits de techniques

enroulées les uns sur les autres, pelures superposées. Avec, comme dans tout

travail basé sur les recommandations et une expertise ancienne, à un moment

donné, quelque chose qui dévie sensiblement, une invention, une façon de

singulariser, un style propre. Une bibliothèque orale et gestuelle de

narrations manuelles sur les technologies acquises au fil des projets, des

expériences, des défis dans l’espace. Le résultat d’une longue pratique de

terrain, de rencontres et de complicités avec les corps de métier et les

artisans. On ne s’élance pas seul avec son pot de couleur et son pinceau quand

il s’agit de colorer d’immenses surfaces de béton ou quand il convient

d’intervenir pour modifier la luminosité d’un bâtiment. Il faut collaborer,

expliquer, parler, confronter, apprendre. Et étudier, méticuleusement. Jean

Glibert ne laisse pas grand-chose au hasard. Il travaille comme un architecte,

avec des simulations miniatures, des maquettes. Il devient architecte, artisan,

archiviste, collecteur de mémoire, urbaniste, artiste aux personnalités

multiples, à la manière d’un personnage de Pessoa dont toutes les identités

travailleraient ensemble, à la même œuvre.

Le catalogue

Les trois commissaires « Peintre en bâtiment » au

Bozar, travaillant en compagnonnage avec l’artiste, ont réussi à donner sens au

fait d’exposer ce type d’œuvre dans un musée. Ils en révèlent l’unité, la

cohérence interne, le fonctionnement imaginaire et là, au cœur de l’exposition,

l’imagination nous transporte dans différents lieux, où se trouvent les œuvres.

Et l’on sait que, dorénavant, en se déplaçant, en retournant en tel lieu, notre

relation "expérientielle", affective à cet espace précis ne sera plus la même.

Les trois commissaires « Peintre en bâtiment » au

Bozar, travaillant en compagnonnage avec l’artiste, ont réussi à donner sens au

fait d’exposer ce type d’œuvre dans un musée. Ils en révèlent l’unité, la

cohérence interne, le fonctionnement imaginaire et là, au cœur de l’exposition,

l’imagination nous transporte dans différents lieux, où se trouvent les œuvres.

Et l’on sait que, dorénavant, en se déplaçant, en retournant en tel lieu, notre

relation "expérientielle", affective à cet espace précis ne sera plus la même.

Le catalogue n’est pas un simple objet de merchandising

accompagnant l’exposition. C’est un véritable objet en tant que tel qui aide à

éprouver, avec les mains et le regard, la mise en espace de cette peinture.

Ce catalogue consiste en un assemblage de cahiers. L'un d'eux, se décomposant à son tour en divers éléments avec lesquels il faut jouer, aide à comprendre, physiquement, avec

les mains et les yeux, comment certains motifs naissent, se combinent mathématiquement

et musicalement et deviennent fresque géométrique. Un autre, fait de gros plans

d’ouvrages in situ, fait surgir le côté charnel de ce qui peut sembler

désincarné et brouille les catégories, car ce que l’on voit est montré comme

fragments de plusieurs grandes toiles pouvant se combiner. Certains se déplient

comme des plans de chantier et ressemblent à des grilles de lecture ou des

codes secrets, un autre rassemble des témoignages où éclate la dimension

ludique et festive de certaines interventions, un autre encore, déjà évoqué,

plonge dans ce que voit l’artiste, en amont de ces œuvres…

Pierre Hemptinne

Bozar

Jusqu'au Dimanche 7 janvier 2018

Exposition organisée à l’initiative d’Alda

Greoli, Ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Production : Cellule architecture et Direction des Arts plastiques contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles en partenariat avec le Palais des Beaux-Arts (Bozar).

Commissaires de l’exposition : Michel De Visscher,

Emmanuel De Meulemeester, Laurent Jacob.

Catalogue : Jean Glibert et Mr & Mme

Le site de l’artiste : photos de tous ses travaux