Persona grata

Sommaire

L’exposition commence avec l’« eldorado » de Lahouari Mohammed Bakir. En néon paradoxal, inversé, trouble étoile de berger lointaine dans la nuit, reflets cabalistiques sur l’océan ou mirage trompeur dans l’abîme. L’Eldorado comme la construction d’un espoir, d’un possible bonheur lointain, d’un pays où se réinventer et vers lequel se mettre en marche sous peine de dépérir. Nous pouvons tous avoir le nôtre, et nous pouvons être l’Eldorado d’un autre. Justement, apparemment, dans la situation actuelle de ce que l’on appelle « crise migratoire », ce qui pose problème à certains pays riches c’est d’être l’Eldorado convoité par tant de personnes (alors qu’ils ne cessent, sur d’autres plans, de se faire valoir comme modèles, comme incarnations mondiales de la société idéale, désirable.)

Migration et trésor de guerre

La première pièce baigne dans les jeux d’ombres, de lumières et de sons d’une installation d’Enrique Ramirez, aussi fascinante à regarder qu’une abondante chute de neiges, à gros flocons, obligeant à cligner des yeux, la tête levée vers les cieux. Sur le grand écran envahissant, des milliers de petits papiers blancs virevoltent, poétiquement l’on pourrait penser à la migration des âmes, il s’agit en fait d’une représentation de tous les opposants au régime chilien jeté dans la mer depuis les avions militaires de la dictature. Une belle manière de rappeler ce que Frontex, au nom de l’Europe, fait actuellement au migrant : les jeter à la mer. Il suffit de penser au nombre de noyées en Méditerranée, au calvaire de ceux qui survivent. Comparaison n’est pas raison, dira-t-on, n’empêche, ce parallèle entre le prix de la vie humaine dans une dictature et dans une démocratie ne s’efface pas facilement. L’imbrication des différentes œuvres dans cette pièce, rappelle le rôle spécifique de la mer, depuis les plus anciennes traditions jusqu’à aujourd’hui, passage obligé de l’exil vers les rivages de l’hospitalité. Mais dans une tonalité dramatique. Le bateau « trésor de guerre » de Sarkis est comme un énorme paquebot fantôme qui sillonne les flots, la nuit, et qui coule et absorbe toutes les embarcations errantes, chaque vie, chaque navire avalé venant grossir les trésors de guerre dans ses cales. Ce monstre des mers, fantasque, insinue qu’il y a toujours, dans l’ombre, une « amirauté » qui tire profit des victimes de guerre. À partir du moment où l’espace marin ne peut plus être l’étendue naturelle de la migration, parce que la police y institue frontières et exclusion, elle devient piège mortel et génère toutes sortes d’économies clandestines.

Comme le rappelle Claire Rodier dans son petit

guide Migrants & réfugiés. Réponse aux indécis, aux inquiets et aux réticents, si les États laissaient voyager normalement les personnes qui

veulent quitter leur pays, il n’y aurait pas de tragédie en mer, pas de

passeurs, et tout ça coûterait moins cher à tout le monde (au migrants, aux États

qui financent leur politique onéreuse de surveillance, d’enfermement, de

renvoi). A ce titre, la vidéo de Laura Henno nous fait plonger dans les yeux

d’un gamin qui, en pleine nuit, dans un canot à moteur, apprend le métier de

passeur. Son désarroi, la déréliction de sa situation, ne peuvent que ridiculiser

tous les dirigeants nantis déclarant que l’origine du problème est dans le chef

de ceux qui font commerce du désir de migrer.

Comme le rappelle Claire Rodier dans son petit

guide Migrants & réfugiés. Réponse aux indécis, aux inquiets et aux réticents, si les États laissaient voyager normalement les personnes qui

veulent quitter leur pays, il n’y aurait pas de tragédie en mer, pas de

passeurs, et tout ça coûterait moins cher à tout le monde (au migrants, aux États

qui financent leur politique onéreuse de surveillance, d’enfermement, de

renvoi). A ce titre, la vidéo de Laura Henno nous fait plonger dans les yeux

d’un gamin qui, en pleine nuit, dans un canot à moteur, apprend le métier de

passeur. Son désarroi, la déréliction de sa situation, ne peuvent que ridiculiser

tous les dirigeants nantis déclarant que l’origine du problème est dans le chef

de ceux qui font commerce du désir de migrer.

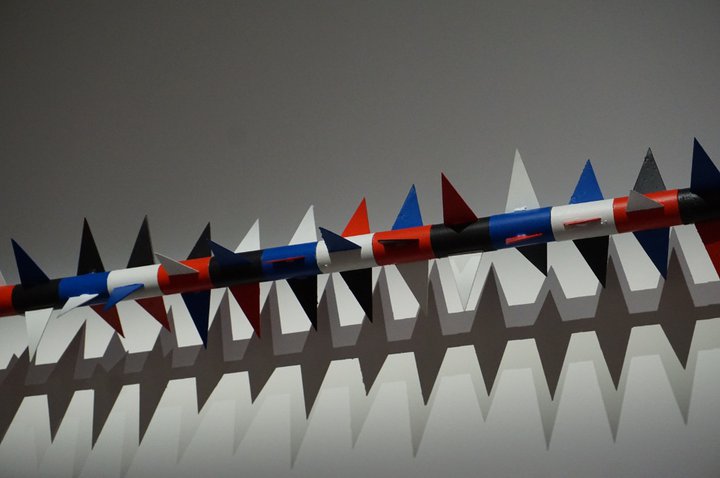

Rivages et matériel dissuasif

Ayant pris pied sur le rivage, quel est l’accueil que l’on rencontre ? Le ton est donné avec le collectif Claire Fontaine et son grand drapeau national peint avec de la couleur qui ne sèche jamais, matériau répulsif spécialement conçu pour décourager d’escalader grilles, murs, barrières. Outre de donner une représentation exemplaire du nationalisme comme rejet de l’autre, l’œuvre informe que le sécuritaire est avant tout un marché (inventer des produits, des publics cibles, les commercialiser, les promouvoir, les pratiquer, les faire évoluer pour rester concurrentiel). C’est aussi le cas de Rotary Spike, imitation de guirlande festive, évoquant à première vue les flonflons cocardiers d’une fête de bienvenue. Mais la guirlande, est constituée de pics tranchants, rotatifs, bien pensés pour dissuader toute intrusion ou alors, pour bien amocher les désespérés-audacieux.

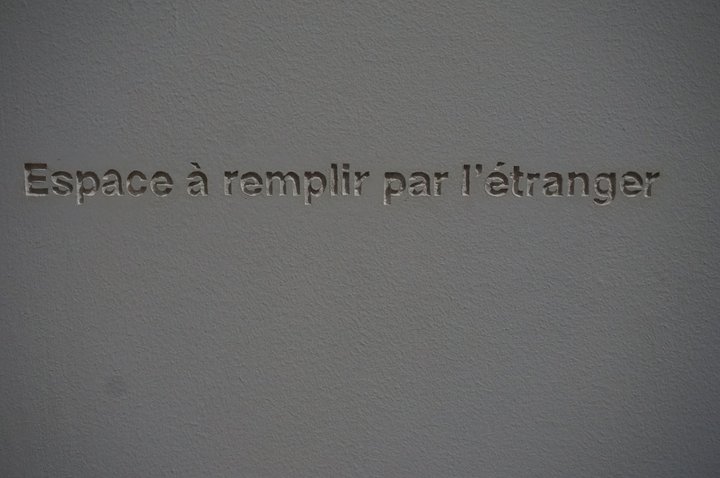

La grande pièce de Barthélémy Toguo est un judicieux vis-à-vis, avec ces personnages en bois, taillés grossièrement, et réduits à des bustes-tampons, en partance comme sur un tapis de bagage dans un aéroport. Les mots gravés que chaque tampon peut imprimer résument le destin administratif des humains voyageurs. Les déplacements des êtres est l’occasion d’installer mondialement une bureaucratie réifiante, une gestion sans âme des flux humains. En écho, la discrète intervention de Latifa Echakhch souligne le peu de cas réservé à la part de l’étranger dans la paperasse machinique. Avec Entrée-Sortie, Judit Reigl évoque la réalité glauque des frontières telle qu’elle l’a vécue lors de ses passages du « rideau de fer ». Ses toiles montrent ce statut de frontières totalitaires comme un éternel revenant sinistre, hantant aujourd’hui la résurgence nationaliste. Est-ce vraiment le renouveau de tels rideaux qui nous est proposé ? Juste à côté, sur la toile Nightmare de Lahouari Mohammed Bakir, scintille une magnifique tente, perdue dans les ténèbres. Cela pourrait évoquer « l’hospitalité perdue, celle des caravansérails, lieux d’échanges accueillant autrefois les étrangers » (cartel de l’exposition), mais le côté blafard, rigide et cadavérique, au sein de ténèbres quadrillées comme un grillage de prison, reconduit plutôt devant la folie actuelle de « l’encampement » comme cul-de-sac, précarité organisée, gestion de l’exclusion et fin de non-recevoir. En trois dimensions, le dôme de Moataz Nasr, amplifie cette réflexion. Chaleureux, entrelacs de bois et de lumières, dont le sommet projette au plafond une calligraphie de l’amour, il brille comme un Eldorado : il semble qu’il soit vide, comme une vue de l’esprit, on ne distingue aucune vie à l’intérieur et aucune porte, le dôme est hermétique, barricadé. Entouré de cristal, c’est un rêve lointain, mais dont il faut entretenir la possibilité, flamme d’espoir.

Que le rêve s’éloigne,

il suffit de regarder ce que les artistes montrent d’avoir été au contact dans la jungle de Calais.

Notamment en accompagnant les « Charpentiers sans frontières »,

preuve que, dans cette jungle, il y avait la volonté de construire, d’organiser

et que, comme le dit Michel Lussault, il s’y jouait peut-être de nouveaux

devenir-ville.

Paysages pionniers, scènes de pillage

Pascale Consigny a filmé ce qu’elle a vu, mais elle ne montre pas les films qui sont un matériau qu’elle utilise pour peindre ses huiles sur toiles. Ce qui est l’occasion, à l’heure où la technologie numérique permet de saisir et restituer au plus vif, de s’interroger sur la médiation particulière que permet la peinture, le « fait main », que ce soit pour la réaliser ou pour la regarder. Il y a quelque chose d’indistinct, dans la technique, dans les motifs. L’objectif ne semble pas d’accabler mais de semer un certain doute. Abris de fortune, tentes fantomatiques, silhouettes dans des sentiers de boues, baraques de bois sommaires, paysages presque sans horizon, landes perdues presque virginales, squelettes de structures de vie ensemble (poteaux, fils électriques, drapeaux), on pourrait croire être aux avant-postes d’une civilisation explorant de nouvelles terres. On pense alors à de nombreux épisodes historiques fondateurs, scènes de pionniers paumés ou de gens qui ont tout perdus et cherchent à réinventer un ancrage sur terre. Mais la réalité est plus brutale et s’étale sans fard dans la série de photos de Serralongue documentant le démantèlement de la Jungle de Calais. C’est vraiment quelque chose qui est détruit, nié, effacé, ce n’était pas rien, ça tenait, il n’était pas possible, avec une telle brutalité légitime, d’y faire table rase.

Tendre les mains, porter l'autre

Certaines pièces mises en dialogue insistent sur

la facile évidence, au fond, avec laquelle faire preuve d’humanité pourrait

primer. Car il suffit de regarder, de se laisser regarder et atteindre, il

suffit de toucher, se laisser toucher, accepter d’être touché. Les mains, à merveille, font office de cette

possible interface qui pourrait changer la relation aux faits migratoires. Car

les mains, plus impliquées dans le contact et le faire, dans le courant qui

passe directement entre organismes et choses – de nombreux sociologues et

philosophes l’ont étudié – permettent d’autres formes du savoir, instruisent

d’autres axiologies, réfutent les savoirs désincarnés et dogmatiques, les

prescriptions sans âme ne reposant sur rien (sinon la peur). C’est ce que pose

Dan Stockholm avec ses empreintes de paumes dans la brique, évoquant un rituel

qu’il avait inventé, consistant à palper toute la surface extérieure de la

maison paternelle lors du décès de son père. Une manière de signifier que les

mains captent et enregistrent des vibrations non perceptibles sans cela,

qu’elles enregistrent une mémoire de la façon dont les choses, les instants et

les surfaces d’événements interagissent, s’influencent, se construisent

mutuellement (du coup, toute frontière est fictive). Elles expérimentent une

plasticité des enveloppes corporelles des choses, des humains, des imaginaires

qui ne laissent pas indemne.

C’est une impression que renforce la fascinante

action filmée par Halida Boughriet : elle se promène dans la foule, sur

les trottoirs parisiens, laissant traîner ses mains dans l’onde humaine,

détachées de son corps, susceptibles ainsi de toucher les autres corps, de

rencontrer les autres mains, vides, au bout de bras ballants. Ses mains en

recherche de contacts dérivent dans le vide entre les corps des passants, on

dirait qu’elles cherchent à s’arrimer quelque part. Elles deviennent très vite,

dans le flux de la masse humaine, urbaine, une sorte d’intrus que les entités

individuelles vont repousser instinctivement. Il y a beaucoup de gestes,

intuitifs, réflexes, de rejets, de répulsions, de colère. Une sismographie

tragicomique de la façon dont les êtres sont façonnés pour « garder leur

distance » et rejeter, sans examen, sans questionnement, le moindre touché

« autre ». Ce n’est pas une fatalité, il y a aussi des affinités et

accointances accidentelles, d’autres mains se referment sur ces mains errantes,

avides de sentir un peu de chaleur, d’amitiés, de reconnaissance. Elles n’attendaient que ça. Mais sans

une disponibilité naturelle des mains à secourir, comment porter l’autre,

comment s’imaginer être porté quand ce sera nous qui en éprouverons le

besoin ?

C’est une question d’éducation à entreprendre à l’encontre des dogmes de la compétitivité que le néo-libéralisme inculque depuis des décennies à tous les étages du corps social, jusque dans les plis de tous les corps individualistes. Et c’est ce qu’entreprend Kyungwoo Chun en réalisant un atelier avec des élèves primo-arrivants. Le propos est d’enseigner l’entraide par le ressenti et cela consiste à apprendre à porter l’autre, littéralement, et à exprimer ensuite ce que l’on éprouve dans cet effort qui est un don. (Il est important de verbaliser ces expériences rares dans le contexte actuel pour réveiller, régénérer les savoir-faire de l’hospitalité, du secours qu’il convient de porter à l’autre.) Les photos sont émouvantes, fortes, d’une actualité dérangeante parce qu’en désaccord esthétique avec la culture de l’expulsion, du délit d’hospitalité que le pouvoir entend généraliser comme l’attitude normale et naturelle. Elles ont quelque chose de liturgique, rappelant certaines descentes de croix, où il s’agit, enfin, de recueillir dans la compassion vraie de ses propres forces, l’être souffrant, ostracisé, abîmé, et de le transporter ailleurs, où il pourra se reconstituer. Ce sont les premiers secours humains que la forme rouge, inerte, inanimée, reçoit sur ces épaules chancelantes mais volontaires.

Ceux et celles qui ferment les frontières sont

les mêmes qui prônent l’assimilation des corps étrangers une fois qu’ils sont

admis à s’installer à l’intérieur.

Ils doivent se fondre dans l’identité de l’État-Nation. Mais qu’en est-il des

générations d’immigrés précédentes, souvent acceptées chez nous, quand elles ne

furent pas sollicitées par des politiques incitatives, pour répondre à une

absence de main d’œuvre endogène ? C’est l’occasion de revoir le

formidable film de Bertille Bak, dans une cité minière du nord de la France. La

raison économique qui justifiait la venue des Italiens (notamment) s’est

évanouie, et les quartiers ouvriers sont détruits, réhabilités. Les hommes et les femmes âgées qu’elle filme sont des

gens qui se sont bien adaptés, tout en conservant une part de leurs traditions,

tout en restant des immigrés, tout en développant une culture du manque, de

l’exil. On dirait qu’ils et elles cherchent toujours à s’arranger avec le fait

d’avoir dû quitter leur pays, d’être ailleurs. Ce dont rend compte aussi Hamid

Debarrah avec sa série photographique Inventaires faciès :

chronique du foyer de la rue Très-Cloître. Chaque occupant du foyer est

présenté dans un double portrait, en positif et en négatif, ici et ailleurs,

partagé-écartelé entre deux mondes, fragile. Le visage dédoublé est accompagné

de quatre autres photos d’objets quotidiens, de leur agencement particulier

dans l’espace d’accueil, objets usuels, objets chargés du lieu d’origine, natures

mortes migrantes, comment là, ils tentent de faire tenir un semblant d’espace

intime, à soi, avec presque rien, des

biens symboliques. L’écartèlement structurel que révèlent tant le film de Bak

que ces photos dans le foyer devrait faire prendre conscience que renoncer à son

lieu natal, se déporter, que ce soit pour des raisons politiques, climatiques,

économiques, ça reste un traumatisme inguérissable que toute politique

migratoire mondiale devrait prendre en considération en premier lieu.

L'habitat social et la mélancolie

A l’opposé de ce que serait cette volonté de penser un monde accueillant, la maquette que Bertrand Lamarche réalise d’une barre immobilière célèbre, immense immeuble géométrique à clapiers sociaux, ouvriers, surtout destinés aux travailleurs immigrés, frappe par l’inhumaine architecture que l’on a destiné à ces existences déplacées, « une forme de vie satellite dont l’ancrage demeure problématique » (cartel d’exposition). Son énormité ressort de façon flagrante d’être suspendue dans le vide, coupée de tout. La toile de Philippe Cognée ne dit pas autre chose, façade de building gris, pénitentiaire, dégradé, corrosif, urbanisme aliénant qui évoque une ville en guerre, une ville de survie dans les ruines, organisation cynique de l’espace de vie minimal, cellule sans âme, dégradable.

La tristesse qui sourd de ces représentations

d’habitats industriels est reprise, sublimée,

universalisée, par la formidable vidéo d’Anri Sala, Le Clash, qui gagne beaucoup à être nichée dans ce tissage

d’œuvres. Dans une citée dégradée, autour d’une salle de concert fermée, aux

murs bariolés de graffitis et dessins. Il s’en échappe, souvenir lointain, les

basses modulées d’un air bien connu des Clash. « Should I Stay or Should I Go ». Évocation fugitive de moments de ferveur

rythmée, de croyance dansée, d’énergie punk multiculturelle rassemblée pour

bousculer un monde trop étroit. La fête est finie. La rengaine migre, dans le

corps social, dans la tête de tous ceux qui ont fait corps avec cette musique

et se sont dispersés. Elle flotte, fantomatique, d’abord transposée dans un

orgue de barbarie, elle n’a plus d’âge, elle est réduite à une ritournelle

obsédante. Ensuite, encore plus caricaturale, mais toujours aussi taraudante,

elle s’échappe d’une boîte à musique, une toute petite mécanique à manivelle.

Un personnage perdu erre dans ce quartier déshumanisé, sans attache, sans

savoir où aller. Il semble suivre les souvenirs de la chanson entendue en

concert, remonter le cours fluet, nostalgique, de la mélodie, retrouver sa

source avec toute son énergie initiale. Il porte en lui un fragment sonore du

monde vécu, un instant, comme accueillant, et il tente de faire coïncider le

monde environnant à ce fragment assimilé, pour retrouver de bonnes vibrations

du vivre. Il n’y arrivera pas, pris dans

un dédale temporel qui exclut le retour en arrière. C’est le spectacle poignant

de la recherche d’un chez soi, pas du sol national, mais d’un lieu où se sentir

bien, c’est l’expression d’une mélancolie qui peut tous nous atteindre, migrants

et non-migrants, une condition universelle du vivre sur terre et qui devrait,

là aussi, être la base d’une politique migratoire prenant en compte le sens

réel de ce que signifie être déplacé, et de ce que cela nécessite comme soins à

(se) donner.

Sans doute qu’un détour par Hartmut Rosa parlant de Heimat

apportera une autre dimension :

La Heimat n’acquiert de signification que par l’expérience d’une dichotomie entre des fragments de monde assimilés en nous et d’autres qui nous restent étrangers, indifférents. Elle ne devient en ce sens résonante que lorsqu’elle apparaît à la fois contingente et nouée à notre identité tout en se dérobant à nous dès le départ. Voilà pourquoi la Heimat est nécessairement toujours déjà perdue; mais en même temps nous trouvons en elle l’idée d’un monde qui nous répond, qui nous accueille. Comprise ainsi comme un fragment de monde assimilé et résonant, la Heimat peut se délier de toute fixation spatiale… La Heimat peut faire mal et apparaît comme cette chose perdue qui nous appelle. C’est pourquoi lorsque Ernst Bloch écrit que le « foyer » (Heimat) est ce qui reste encore à créer, « ce qui apparaît à tous dans l’enfance et où personne n’a jamais été » - c’est-à-dire rien de moins que le dépassement de l’aliénation -, j’y entends non pas un abandon du concept romantique de Heimat mais bien sa radicalisation: si le monde résonant est la promesse de la modernité, celle-ci ne l’a encore réalisée nulle part et le moyen de s’assimiler le monde préconisé par Bloch - l’appropriation démocratique - n’était guère connu encore au temps du romantisme… — Hartmut Rosa, "Résonance, sociologie de la relation au monde", La Découverte 2018

Et ajoutons que cette appropriation démocratique ne peut réellement se penser et se projeter aujourd’hui, à l’ère de l’anthropocène, qu’au mépris des frontières nationalistes et des replis identitaires.

L’exposition est

beaucoup plus dense que laisse penser les quelques œuvres ici évoquées.

Surtout, le choix d’ensemble et la scénographie laissent le champ libre à

tisser beaucoup plus de liens et de liaisons. Il y a en outre un appareil critique

très riche disposé tout au long de l’exposition : il s’agit de courtes

vidéos où Fabienne Brugère et Guillaume Le Blanc (La Fin

de l’hospitalité, Flammarion / Essais, 2017), dialoguent avec les artistes, font ressortir leur lien

avec la question migratoire, éclairent ce que les œuvres peut apporter comme

compréhension de cette problématique et en quoi elles nous aident à sentir ce

dont il retourne, à rester humain face à l’immense manipulation politique

(électorale) dont fait l’objet aujourd’hui le fait migratoire.

L’exposition est

beaucoup plus dense que laisse penser les quelques œuvres ici évoquées.

Surtout, le choix d’ensemble et la scénographie laissent le champ libre à

tisser beaucoup plus de liens et de liaisons. Il y a en outre un appareil critique

très riche disposé tout au long de l’exposition : il s’agit de courtes

vidéos où Fabienne Brugère et Guillaume Le Blanc (La Fin

de l’hospitalité, Flammarion / Essais, 2017), dialoguent avec les artistes, font ressortir leur lien

avec la question migratoire, éclairent ce que les œuvres peut apporter comme

compréhension de cette problématique et en quoi elles nous aident à sentir ce

dont il retourne, à rester humain face à l’immense manipulation politique

(électorale) dont fait l’objet aujourd’hui le fait migratoire.

La partie de Persona Grata ici commentée est celle qui est visible au Musée de l’histoire de la migration. Une autre partie est exposée au Mac/Val (Musée d’art contemporain du Val de Marne).

Pierre Hemptinne

bandeau du haut : expo. Persona grata - œuvre de Lahouari Mohammed Bakir

exposition collective Persona grata

L'Art contemporain interroge l'hospitalité

Jusqu'à ce dimanche 20 janvier 2019

Musée de l'histoire de la migration

Palais de la Porte Dorée

293, avenue Daumesnil

75012 Paris