Pierre Liebaert, sa maison close au BAM

Sommaire

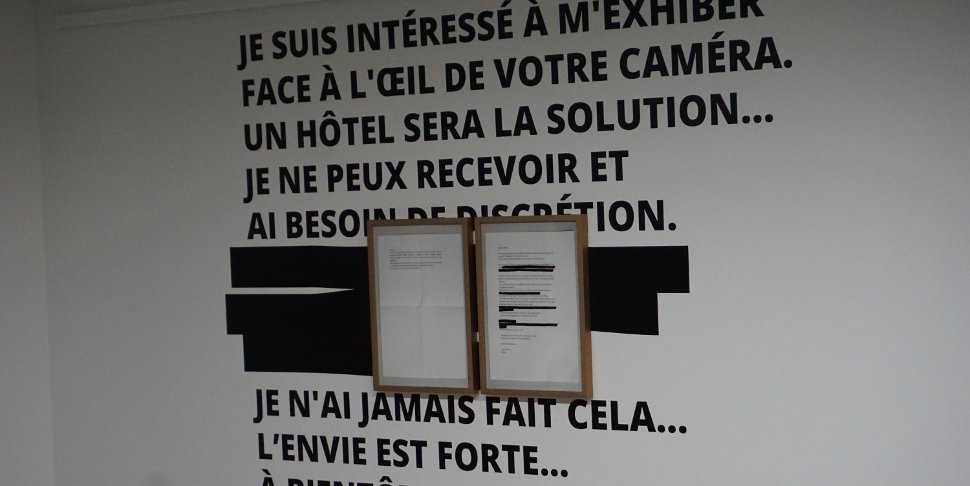

On descend l’escalier, la salle aux colonnes est plongée dans la pénombre, cela pourrait être l’antichambre d’une boîte de nuit éphémère ou une installation qui serait métaphore architecturale de ces lieux où l’on donne rendez-vous à d’éventuels partenaires inavouables, pour des plaisirs dits interdits. C’est un interstice muséal. Du reste, un musée peut lui-même, volontairement ou malgré lui, ménager des passages vers des subjectivités transgressives et l’expérience de fantasmes troubles. Du coup, là, quelque chose s’inverse, vient-on réellement pour regarder ce qui y est exposé, ou l’objet de l’invitation n’est-il pas de mesurer ce que cela nous fait d’être immergé là-dedans ? Avec quoi, avec qui a-t-on rencart? Y a-t-il une caméra cachée ? C’est plus qu’un regard, l’appareil photo, déclare un homosexuel ayant répondu à la petite annonce de Pierre Liebaert…

On déambule dans cet étrange sous-sol, les colonnes empêchent de tout embrasser du regard, leur présence massive scande, donne un rythme anxiogène à la manière dont les différents éléments – images, cadres, textes, lettres, ratures - de la narration esquissée dans ce vestibule sombre impressionnent l’imagination en visite. Plus que dans une exposition ordinaire, on éprouve le besoin d’être seul face à ce qui est montré. Pourquoi ? Qu’est-ce que ça remue ? La nudité que l’on découvre n’est pas habituelle, ne ressemble pas tellement aux nudités qui font le lot d’innombrables œuvres d’art. Le lieu lointain, comme perdu en d’autres cosmos, pourtant si proches par ailleurs, d’où ces nudités solitaires luisent jusqu’à nous, nous happe d’une étrange façon. Pourtant des morphologies ordinaires, banales, d’hommes et de femmes quelconques, et des chambres mal famées, l’histoire de l’art nous en a servi à foison. C’est donc autre chose. Le climat et son humanité, probablement, qui procède du dispositif d’échanges entre les modèles et le photographe. Des échanges qui reposent sur une économie du gratuit et de la beauté du geste. Il n’y a pas réelle transaction matérielle de désirs. De cela rayonne du spirituel palpable que l’on ne rencontre pas que là, bien entendu, mais plutôt rarement. Ainsi, ce n’est pas tous les jours que, nu, face à son propre reflet dans une surface miroitante ou, mieux, plus que nu dans du vide sans reflet, on se sente convoqué par soi-même, confronté à l’incompréhension de ce que c’est qu’être, dépassé par ce qui émane de nous et en recherche intuitive d’une meilleure relation avec le monde, aveuglément. Quelque chose de difficile à exprimer ce que nous sommes, à partager et à dire à un autre, fait que l’on reconnaît des bribes de ce dont nos propres désirs sont faits. Enfin, des similitudes avec notre propre condition. Et parce que le ton est juste, il semble difficile de se dérober, de se raconter des histoires,

En toile de fond, le no man’s land de maison close, cul-de-sac transcendé.

Dans les photos agencés au mur et au sol, à la manière de ces toiles anciennes où, derrière le sujet principal, s’étend l’infini d’un paysage comme promesse d’une liberté sans frein, inconscient universel, s’ouvre le no man’s land de chambres anonymes. Cul de sac transcendés. Détails et gros plans de maisons closes modestes, archétypes d’intimité bourgeoise, des imitations, des accessoires de pacotilles à partir de quoi, néanmoins, il est suggéré de se sentir comme chez soi, d’y secréter un foyer passager, illusoire. Une draperie. Une tapisserie. Un feston de dentelle. Des chromos, des images d’Épinal. Le faux tableau de femme nue rappelle, quelque part, combien la représentation de la nudité féminine, ou même l’appropriation du corps de la femme est présente dans l’économie domestique bourgeoise et, ici, sans fard, crue, vulgaire, au mur au-dessus du lit, elle prend un air de vérité. Entre sainte vierge et pute. Quelque chose d’assumé.

Les chambres de maisons closes flottent dans une temporalité parallèle. En faussant compagnie aux conventions, on y échappe à son histoire connue. On disparaît des radars. On y éprouve la possibilité de recommencer une autre histoire, ou d’y continuer un récit alternatif de soi, se ressourcer dans cet autre soi du jardin secret. Mais tout reste en suspens, c’est juste de l’entre-deux, autel de l’indécidé, de l’indécidable et, par-là, de la licence accessible, d’invocation au désordre. Les rideaux tirés, les couleurs passées, tout indique un temps arrêté. La série Libre maintenant, présentée chaque fois en configuration spécifique, adaptée au lieu d’exposition, n’attise pas de vilaines curiosités en surprenant les ébats de quelques gays dans des hôtels de passe. Chaque chambre, avec son occupant esseulé, est une chapelle résonante d’elle-même. Il ne s’y passe rien. Les hommes y sont seuls avec eux-mêmes, face au vide, dans l’absence et l’évidement de toutes contraintes, en apesanteur. Caissons d’isolement où respirer, souffler, se réconcilier. Comme une épiphanie, les corps étreignent leur lâcher prise et, durant un instant intérieurement magique - même si pour le témoin étranger, ces mises en scènes peuvent avoir un côté blafard, voire sordide-, une sorte d’harmonie s’instaure entre leurs multiples identités. Unité complexe des irréconciliables dans cette parenthèses, cette vacuole presque mystique de la chambre de passe. Ce qui n’aurait pas émergé s’il s’était agi de rendre compte de ce qu’ils font réellement, sexuellement, lors de vrais rendez-vous clandestins. Il fallait les placer dans la béance, presque métaphysique. Du coup, ces corps nus ont quelque chose de suspendu, de mis en arrêt, ils semblent réduits jusqu’à l’os, ramenés à une enveloppe embaumée, presque fossilisée, semblable au héron dans l’onde attendant de saisir une proie ou un signe, quelque chose, pour s’animer et revenir à la vie. Sur le tapis sombre, près des plis de draps qui font suaire, gisants attendant de léviter. Ou alors, chairs avachies et androgynes, embonpoint flasque qui correspond aussi à une manière de s’enfouir dans une identité plissée, fluide, de fuir à l’intérieur de sa corporéité, la mise à nu s’accompagne de subtiles pudeurs, de délicats atermoiements, où le dévoilement complet, l’abandon total reste inaccessible, réservé. Ici dépouille efflanquée, martyr en voie de rédemption et là, dos rond ou silhouette couchée sur le côté, recueillie, cocons malléables refermés sur leurs chrysalides.

Les corps étreignent leur lâcher prise, en harmonie avec leurs identités multiples, et progressent dans le labyrinthe du mentir.

Les chambres sont les sas du mentir. Fragments d’inventions obsessionnelles, répétées, labyrinthe qui sinue entre le dire vrai, la réalité du grand jour et l’inconnu, ce que l’on ne veut ou ne peut pas raconter, ce que l’on garde pour soi. Cela devient une parure, une épaisseur du soi, un tissu vital. Une couche de protection, un matériau d’isolement. Quand Il devient nécessaire de mentir pour ne pas se sentir assigné à un rôle trop contraignant. Ce ne serait même pas tromper, mais sauver sa peau, sauvegarder sa consistance. A condition de ne pas faire souffrir !? Pour autant que ce soit possible. C’est bien chimérique. Mais l’abysse des chambres de passe est bien agité par les plumages de chimères, soyeux, enivrants, inquiétants, taraudants. Les hommes sur ces photos ont fait le choix de la double vie. Ce n’est pas forcément une incapacité à choisir, ni une lâcheté quant à une préférence sexuelle à assumer. C’est un choix, c’est un mode de vie, cette double-vie est, en elle-même, une préférence sexuelle. (Et bien entendu, aussi sociale). Cela peut être un choix forcé et, en ce cas, il répondrait à la multitude, à nous tous, représentants de ce que le plus grand nombre a forgé comme morale référente. Ne faisons-nous pas partie, serait-ce à nos corps défendant, de ceux qui contraignent ces vies aux articulations compliquées entre deux êtres, un côté gauche, un côté droit ? Où se situe-t-on ? N’est-ce pas une réserve indispensable de double sens dont se nourrissent toutes nos fictions, réserve dont ils seraient les officiants occultes, masqués ?

Du moindre pore, grâce au protocole d’échanges, une plasticité transformatrice se libère, rayonne.

Dans l’angle, il y a

un carré de ténèbres, le gouffre d’une salle obscure. On entend des voix, de la

musique, un écran projette des lueurs, des reflets d’images qui défilent. Dans

les photos, les corps figés ont des allures d’examen de minuit à la Baudelaire.

Face à leur désir, mais autant au-delà de leur désir, dépouillés, revenus de

tout. Grâce à la présence du photographe ? Sans doute, ayant répondu à une

petite annonce, se déshabillant dans une chambre aux rideaux tirés, devant un

inconnu, disposant de deux heures pour tout donner, tout montrer, faisant

connaissance comme il est possible dans ce genre de cadre imposé, tirant parti de ce témoin pour révéler

probablement ce qu’ils ont toujours ravalés, par des mots, par des poses, mais

surtout par la peau. Stimulés par le dispositif, leur relation singulière au

monde, aux êtres, exsude. Du moindre pore une plasticité transformatrice, libre.

On peut parcourir l’histoire de l’art et considérer que le rendu de la

matière-peau a été déterminée par la représentation que l’on se faisait, aux

différentes époques, des échanges que les êtres peints entretenaient entre le

monde et leur intériorité, entre leur monde social et leur membrane cutanée.

[La peau est une] frontière entre un intérieur et un extérieur, une frontière essentielle qui s’offre tactilement à l’expérience (sous le double rapport du toucher et de l’être-touché) et devient par là même un nouvel organe de résonance, [...] un organe littéralement respirant et répondant par lequel s’instaure et s’exprime une double relation entre le corps et le monde, entre la personne et son corps — Hartmut Rosa, "Résonance, sociologue de la relation au monde" (La Découverte, 2018)

Chez ces êtres obligés de dissimuler, chez qui la dissimulation devient une seconde nature, un genre à part entière et, littéralement, une seconde peau, la matière cutanée reflète cette complexité relationnelle. Elle a une texture de frontières troubles, floues, parce qu’il y a plusieurs corps en la même personne qui, chacun, tisse des relations distinctes avec les mondes extérieures leur correspondant. Ces peaux métabolisent plusieurs identités, à certains égards, elles se dérobent, pigments et grains traversés d’affects masqués. D’où cette étrange plasticité, au-delà des marques et traces vécues, bien captée par l’objectif de Pierre Liebaert, grâce au protocole qu’il a instauré avec chaque personne candidate à une séance photo. C’est cette relation particulière, narration « pluridirectionnelle », qui fait que les modèles, dans la passivité de la pose, se nouent sur eux-mêmes dans leur intensité désirante la plus secrète et irradient, sombres ou luminescents.

Pierre Hemptinne

Pierre Liebaert a fait ses études à ESA Le 75. Il a eu le Prix des arts plastiques du Hainaut en 2017. La Province de Hainaut accompagne ses lauréats et leur propose une exposition, un an après le prix, ainsi qu’une édition spécifique. Ainsi exposé au BAM, en partenariat avec la Ville de Mons, le travail de Liebaert est une chance pour Nikki de Saint-Phalle qui y est exposée en parallèle : elle garde ainsi un contact avec quelque chose de jeune et de dérangeant.

exposition

Libre Maintenant

Jusqu'au Dimanche 13 janvier 2019

BAM

Musée des Beaux Arts

8 rue Neuve

7000 Mons