Prix du Hainaut et plasticités du monde d’après

Sommaire

Les murs et les murmures habités

Les silhouettes de maisons sont découpées dans du voilage, brodé ou pas, brut ou raffiné, tel qu’il occulte, en général, les fenêtres en façade. De rangée, quatre façades, à étages, petits immeubles, urbaines, campagnardes, les habitations sont alignées, en carré, délimitent une place publique. Légères et fragiles comme l’idéal d’un « chez soi ». Individualisées, il s’en échappe les échos de conversations ou monologues ordinaires, ethnographie modeste du relationnel au quotidien et des solitudes bavardes. Au centre de la place, on peut écouter et isoler des phrases, imaginer qui habite dans telle ou telle maison. Mais plus fascinant, l’ensemble de ces propos, filtrant des murs, converge en un seul flux de paroles immanent autant que permanent. Et l’on se sent déjà pris dans cette coulée langagière, d’avance on s’y (re)trouve, on y prend pied dès lors qu’on parle, elle préexiste à nos propres racontars. La plasticité virale de ce murmure inextinguible envahit calmement tout l’espace d’exposition (« Les murs ont des oreilles », Éloïse Lega). Cette rumeur universelle illustre la porosité entre espaces privés et publics. C’est sur cette frontière que travaille Tracy Wilmus et les images de son intériorité qu’elle produit en grand format comme s’il s’agissait d’icônes familières à tous et toutes. Et bien entendu, ça marche ! La subjectivité fabrique ses contenus à partir de matériaux qui circulent d’imaginaire en imaginaire, influençant les sensibilités d’innombrables personnes. Ses photos traquent au plus profond des fibres personnelles la persistance de grandes mythologies populaires, par exemple une déclinaison de « rêves américains » échoués, désuets et touchants jusque dans l’américanisation des corps.

Prix du Hainaut 2021 | Tracy Wilmus

Permis de bâtir et disparition

Si l’installation d’Éloïse Lega célèbre l’implantation aérienne, chimérique, de chacun-e au sein d’un territoire à partager, WIP Collective investigue les lois et règlements qui déterminent l’accès à un espace « à soi » et conditionnent les efforts individuels pour prendre possession d’un bout de terrain, de quelques briques et d’un toit. Il met en scène de façon ludique l’arbitraire des permis de bâtir, expose l’absence d’assise de toute implantation de l’humain sur le vierge, ses zones d’occupations ressemblant à des invasions provisoires, à des attaques virales identitaires et délétères, aussi fugaces que les lignes ou tâches au plafond inspirant au rêveur le tracé d’horizons lointains, inexplorés, où s’oublier, perdre toute identité – effet d’image réversible. C’est ce que suggère les silhouettes en cire résiduelle de soja éparpillées sur du carrelage. (Le monde gagné par les virus s’incrustant dans ses moindres dynamiques et rouages, c’est ce que documente par ailleurs Ina Leys.) Mais, par-delà ses démarches analytiques, le collectif convoque le poétique dans une vidéo où la pulsion qui conduit à construire, transformer, rénover, s’approprier les murs, pousse deux bricoleurs en combinaison blanche à poncer un mur de plâtre jusqu’à disparaître petit à petit, s’évanouir dans une infinie blancheur poussiéreuse, la carte avalée par l’insondable du territoire.

Prix du Hainaut 2021 | Eloïse Lega

« Pleymo » et l’inconfort de vivre

Au sein des relations aux choses qui constituent le milieu de chaque corps de chaque peau, Mathilde Pirard raconte l’inconfort d’être, la difficulté d’habiter, de faire coïncider circonvolutions intérieures et structures extérieures. La glaise originelle, modelée en « informe » de l’humain, gît sur une balançoire immobile ou, rompue, en éclats assemblés, repose dans une couche agitée, déstructurée. Cela ne sonne pas comme état funeste mais figure plutôt la catalepsie d’une mue en cours. Pauline Vanden Neste guette le vivant qui hante et régénère les friches. Elle photographie la – plutôt les jeunesses de La Louvière, ville d’où elle vient. La distance lui permet de saisir à merveille, dans les physionomies et attitudes, cette ligne de démarcation et d’héritage, marquée telle la trace des marées sur une plage, entre les traumas transmis par une région sinistrée et le renouveau dans les chairs, les regards, les tatouages, les rituels affectifs, les étreintes. Des ébauches d’espoir circonspects.

Prix du Hainaut 2021 | Mathilde Pirard

Résonances et pigeons dans l’orage

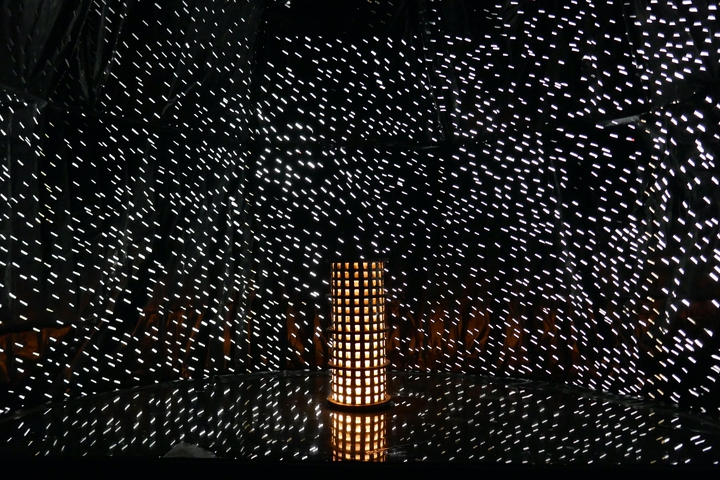

Dans une conscience étendue aux territoires planétaires, Keinoudji Gongolo matérialise de façon enchantée la circulation de motifs culturels, invisible mais aussi forte qu’un courant vital pour nos écosystèmes spirituels. Une viralité positive de thèmes, de schèmes, de couleurs, d’écritures, inspirés du végétal, du monde fossile, du règne animal, de civilisations enfouies, le tout morcelé, particules du préindividuel projetées dans l’espace, traversant les innombrables tissus des organismes, à l’instar du labyrinthe humoral de nos mémoires individuelles et collectives. Robin Dervaux allume l’incommensurable des cosmologies intimes, en partant de choses proches, familières, mais dont l’émotion qu’elles déclenchent confine au vertige du vide non maîtrisable. « Mes pigeons volent dans l’orage » évoque le tournis que l’on ressent à suivre longtemps, dans le lointain, le nuage de points noirs d’un vol d’oiseaux. Ici, les oiseaux sont autant de spots lumineux dans le ciel d’encre de la tempête. Un formidable effet miroir s’instaure et bouleverse, entre extase et crainte. Abîme miroitant des ténèbres piquées d’oiseaux-lumières, voûte étoilée née de l’empathie d’un humain pour ses pigeons éperdus dans l’orage, éprouvant ce qu’ils éprouvent, frayeur et ivresse, à tire d’ailes dans le non-retour tout autour du refuge dressé dans la nuit, constellé de brillants comme un phare.

Prix du Hainaut 2021 | Robin Dervaux

Raconter avec le paysage

Il y a aussi de l’ivresse et de l’infini dans les images de Manon Bouvry. Non pas des rangées d’épicéas, mais une communauté d’épicéas, en connivence. Non pas des silhouettes d’arbres, mais des intériorités d’arbres déployant leurs ramures neurologiques de feuilles et branches. « Contemplation » est issue d’une série où le ciel vu depuis les racines happe le désir et les prières dans ses isthmes célestes entre les feuillages de hautes futées. Renversant. C’est un travail narratif méditatif, ressassé, à partir de ce qui est là, sous les yeux de l’artiste et qui partage sa vie, lui donne un rythme, une forme de vie, un continuum vibrant. Une narration visuelle qui évoque « l’écologie du récit » recommandé par Jean-Christophe Cavallin. « Dans un monde qui se désordonne, dans un monde dont les rythmes se déconcertent et se compliquent, dans un monde hétérarchique où les registres se traversent sans se fondre ni se recouper, il est urgent que des récits produisent des formes de monde et produisent des concordances entre ces formes de monde et le plus grand nombre de formes de vie. » (p.278) Voilà ce que trament ces arbres. D’une certaine façon, Maxime Van Roy, creuse le même sillon en puisant ses matériaux directement dans le paysage dilapidé par les logiques extractives omniprésentes. Voici des morceaux de ce paysage préservés – des pierres bleues abandonnées sur un chantier – et transformés aussi en bribes de récits, en processus de symbolisation. Chaque pierre forée, traversée d’un passage qui capte lumières et ombres, ou en anneaux suspendus, au bout de filins vibratiles, sans cesse frissonnant, émettant une délicate polyphonie minérale. A l’opposé, Brieux Dufour hacke les programmes informatiques, génère des bugs qui les font dérailler et propager des anomalies graphiques dans la saturation d’images des écrans. A partir de là, à la manière d’un parasite qui détourne l’organisme qui le nourrit, de nouvelles images se créent, se répandent, dessinent de vastes contrées intérieures insoupçonnées, une nouvelle chair née du numérique.

« Je cherchais un câble, j’ai trouvé la mer »

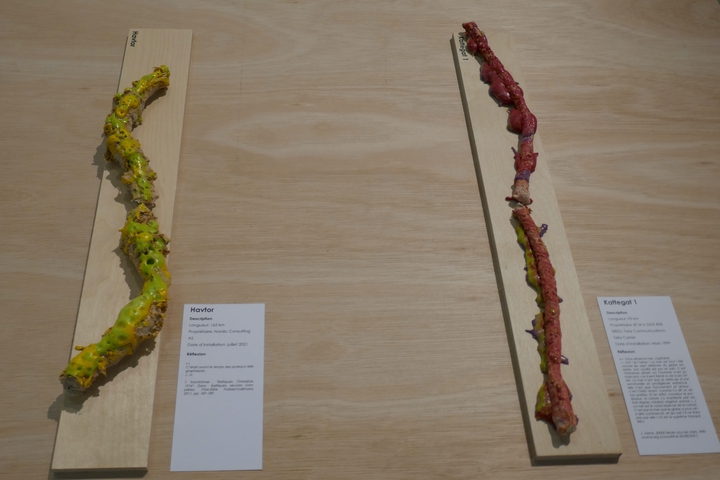

Anne-Marie Dehon exhume précisément le système circulatoire du numérique, le câblage sous-marin d’Internet à travers les océans. L’immatériel du Web est bien concret, le cloud n’est pas dans les nuages mais plutôt enfoui dans les éléments de l’environnement naturel. Elle répertorie les câbles qui courent dans les eaux baltiques, établit leur identité, leur propriétaire, leur longueur, leur date d’installation. Archéologie industrielle détournée ensuite par le traitement poétique. Chaque spécimen est accompagné d’une réflexion, de Jules Verne, du poète suédois Tomas Tranströmer, de Bruno Latour (qui excelle dans la description des systèmes techniques comme processus hybrides et hétérogènes). Les bouts de câbles sont là, alignés sur des tréteaux. Ramenés des fonds marins ? Re-créés en céramique, fantasmés. Abîmés, avariés, rongés et tout autant colonisés par les micro-organismes vivants qui les ont naturalisés, animalisés, minéralisés et exfiltrés du monde technologique des humains, Recouverts de coquillages et germes de corail qui se nourrissent et métabolisent ce qui fuite de leurs gaines, flux électriques, signaux, images, codes, big data.

Prix du Hainaut 2021 | Anne-Marie Dehon

De la pleurabilité inégale des êtres

Mehdi Gorbuz met en correspondance des archives vidéos de vacances et leurs corporéités touristiques avec un film court, nerveux, un peu braque, d’un corps pris dans un engrenage d’insécurités, économiques, climatiques, migratoires, dépossédé, broyé par un destin qui lui échappe. Devant cet écran et cette histoire trash et elliptique, on ne peut que penser au livre récent de Judith Butler, « La force de la non-violence » où elle dénonce l’inégale « pleurabilité » des vies, inégalité au principe même de la violence légitime de l’État qui décide d’emblée quel genre de vie mériterait d’être pleurée et bénéficiant dès lors de protection et quelles autres vies ne sont pas destinées à être pleurées, quoiqu’il leur arrive, et ne méritant aucune prévoyance. « On pourrait avoir tendance à penser qu’une considération de la pleurabilité ne concerne que les êtres qui sont morts, or je soutiens que la pleurabilité est déjà à l’œuvre dans la vie, qu’elle est une caractéristique attribuée aux créatures vivantes, qu’elle indique leur valeur dans une hiérarchie différentielle des valeurs, quelle affecte directement la question de savoir si elles sont ou non traitées de manière égale et juste. » (p.74) Et s’agissant des victimes migratoires, elle analyse un « schème racial dans lequel le statut d’être vivant du migrant, qui n’est pas inscrit dans le champ perceptuel du pleurable, est déjà effacé puisque cette vie, depuis le départ, n’était pas digne d’être sauvegardée, n’était pas même considérée comme vie. » (p.140) Par le sensible et l’esthétique, c’est exactement ce tourment et cette ignominie qui agitent et se débattent dans la vidéo « Noli me tangere ».

Pierre Hemptinne

Prix du Hainaut des Arts plastiques 2021

Du 16/10 au 14/11

Liste des artistes :

Manon Bouvry

www.manonbouvry.com

Robin Dervaux

Instagram.com/robindervaux

Brieux Dufour

www.brieuxdufour.be

Anne-Marie Dehon

annemariedehon.wordpress.com

Keinoudji Gongolo

https://nkeinodji.tumblr.com/

Mehdi Gorbuz

www.mehdigorbuz.com

Eloïse Lega

www.elleb.be

Ina Leys

www.inaleys.blogspot.com

Mathilde Pirard

Instagram.com/mathilde.pirard

Pauline Vanden Neste

Instagram.com/pau.vdn

Maxime Van Roy

Instagram.com/maxime van roy

Tracy Wilmus

Instagram.com/tracywilmus

WIP Collective

Instagram.com/w.i.p.collective