Quatre femmes de l’exposition « Danser brut »

Sommaire

Du manège à l’épidémie de danse, de la transe à l’hystérie, de l’asile à la scène, Danser brut s’intéresse au mouvement sous toutes ses formes. L’exposition ne porte ni sur l’iconographie, ni sur l’histoire de la danse. Elle joue sur la marge entre les deux. Un mélange singulier d’art brut, d’art contemporain, de cinéma muet, de documents et d’archives hospitalières qui permet d’établir des liens entre la danse et les mouvements involontaires ou répétitifs. — premier texte, déclaration d’intention, à l’entrée de l’exposition

Coorganisée avec LaM – Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut – et le toujours très inspiré Musée Dr. Guislain à Gand, l’exposition décline en une série de salles et de chapitres (« Ronde folle », « Transe et possession », « De Charcot à Charlot », « Forêt de gestes », etc.) une exposition non exhaustive (et dès lors, non écrasante) mais riche dans sa juxtaposition de documents plutôt liés au monde de la médecine et des soins (des cartes postales de rondes dansées dans des institutions de santé belges, le reportage photo très centré sur les mains des patients du photographe Luciano d’Alessandro, les photos d’Albert Londe à La Salpêtrière, etc.), d’une riche collection d’images en mouvement (Chaplin déjà évoqué, Méliès, Alice Guy, des films médicaux signés ou anonymes, la jubilatoire scène de danse de La Nouvelle Babylone de Trauberg et Kozintsev et l’incroyable scène de contagion d’un danseur solitaire à l’assemblée des spectateurs dans Paracelsus de Pabst en 1943, etc.) et d’œuvres plastiques connues (Henri de Toulouse-Lautrec, Louise Bourgeois, Jackson Pollock, Henri Michaux, etc.) et moins connues.

À titre personnel, nous avons découvert en particulier l'œuvre – et à travers elle le parcours – de quatre femmes :

Valeska Gert (1892-1978)

C’est elle qui nous a donné envie de visiter l’exposition par les très belles affiches en bleu et jaune disséminées dans la ville ; c’est aussi elle qui nous accueille, en noir et blanc et en mouvement cette fois, dès l’entrée de l’expo par une projection de trois extraits de films muets de 1925. Mis sur une fausse piste par la typo de l’affiche, on pense d’abord au Cabinet du docteur Caligari (Robert Wiene, 1920). Si le titre du film est faux, l’époque, le vivier créatif de l’expressionnisme allemand des années 1920 sont eux exacts. Dans les trois films, Canaille, La Mort et L’Entremetteuse tournés par la photographe des arts et du théâtre Suse Byk, le visage de Valeska Gert passe d’une certaine paix et impassibilité à la grimace, son corps se déhanche, se cabre, s’arc-boute, s’anime, de plus en plus dégingandé… La captation cinématographique est frontale, simplissime, radicale dans son immobilité mais le jeu entre la danseuse, ses mouvements et le cadre de l’image est superbe.

Renseignement pris, Valeska Gert est née Gertrud Valesca Somes, dans une famille de la bourgeoisie juive à Berlin en 1892. Elle apprend la danse à l’âge de 9 ans. Après la Première Guerre mondiale, dans une Allemagne humiliée par le Traité de Versailles et frappée de plein fouet par la crise économique, elle s’éloigne de plus en plus de son milieu social d’origine et interprète, dans des solos marqués par un art du grotesque et interprétés dans les cabarets rebelles, des personnages de laissés-pour-compte de la société bien-pensante.

Parce que je n'aimais pas les bourgeois, je dansais des personnages qu'ils méprisaient : prostituées, entremetteuses, marginaux, dépravés. — Valeska Gert

Comme tant d’autres – et dans son cas doublement marquée : parce que juive et parce qu’artiste d’avant-garde, « dégénérée » – elle devra fuir les nazis. En 1938, après avoir joué au cinéma chez Pabst (La Rue sans joie, Le Journal d’une fille perdue et L’Opéra de quat’sous), Renoir (Nana) et dans le splendide Les Hommes le dimanche de Siodmak, elle part pour New York. Restant profondément européenne et attachée à sa ville d’origine meurtrie par les bombes, elle y reviendra dès 1947. Elle influencera des danseuses somme Pina Bausch et Maguy Marin et jouera pour Fellini et Schlöndorff dans les années 1960 et 1970.

Jane Avril (1868-1943)

Présente dans l’exposition par une lithographie de Toulouse-Lautrec (égérie du peintre, celui-ci la croquera et la représentera à de multiples reprises), la danseuse Jane Avril fait le lien dans la salle « De Charcot à Charlot » entre le milieu de l’hôpital et celui de la danse et des arts. Née Jeanne Louise Beaudon à Belleville, fille d’un marquis et d’une demi-mondaine, elle est maltraitée par sa mère et placée très jeune dans une institution. À l’âge de quatorze ans, elle est admise à l’hôpital de La Salpêtrière où elle est soignée par Jean-Martin Charcot pour épilepsie et hystérie (la jeune fille est atteinte de la « chorée de Sydenham », appelée dans le langage courant « la danse de Saint-Guy », une maladie infectieuse du système nerveux, caractérisée par des mouvements involontaires). C’est à La Salpêtrière (qu’elle décrira comme « un éden »), au « Bal des folles » que l’institution organise à la mi-carême, qu’elle découvre – ou qu’on découvre – ses talents de danseuse. Jeanne y est applaudie… et déclarée guérie. Recueillie par des prostituées suite à une tentative de suicide dans la Seine, elle va faire ses premiers pas dans ce Paris de la nuit qui, du Bal Bullier aux Décadents, du Moulin Rouge aux Folies Bergères, vont la voir devenir – surnommée « Jane la folle » ou « La Mélinite », du nom d’un explosif – la plus célèbre danseuse de cancan et la voir côtoyer Picasso, Munch, Alfred Jarry ou Oscar Wilde.

Les deux autres découvertes (encore plus que Jane Avril d’ailleurs, qu’on « connaissait sans la connaître » via les dessins de Toulouse-Lautrec) proviennent de l’avant-dernière étape du parcours de l’exposition, la salle « La Danse du crayon » (aux côtés entre autres de dessins de Nijinsky – assez anecdotiques – et d’un film de Hans Namuth montrant Jackson Pollock au travail)

Les artistes laissent aussi leur crayon faire office de corps dansant. — texte au mur de la salle « La Danse du crayon »

Rebecca Horn (1944)

L’artiste allemande est présente dans l’expo via son œuvre Pencil Mask (1972) déclinée en deux artefacts complémentaires : un film de la performance en question et le masque qui lui donne son titre. Un masque en quadrillage de fines lanières de cuir et en crayons – quelque part entre le masque bondage, un masque de torture moyenâgeux et le visage de Pinhead dans Hellraiser (Barker, 1987). Un masque à crayons qui transforme la tête de la performeuse en instrument de dessin.

Rebecca Horn est aussi née dans une Allemagne défaite, d’après une guerre mondiale. Pas la première comme Valeska Gert, mais la seconde dans son cas. Sa honte d’être Allemande, sa honte de la langue, la portera vers une forme d’expression sans mots, qui passe outre les frontières du langage : le dessin.

On ne pouvait pas parler allemand. Les Allemands étaient détestés. Nous avons dû apprendre le français et l'anglais. Nous voyagions toujours ailleurs, parlant quelque chose d'autre. Mais j'ai eu une gouvernante roumaine qui m'a appris à dessiner. Je n'avais pas à dessiner en allemand, en français ou en anglais. Je pouvais juste dessiner. — Rebecca Horn

La future performeuse passe aussi par l’institution de santé : par un sanatorium où elle fait soigner une infection pulmonaire. Son expérience de l’isolement et de la douleur déterminera son œuvre à venir, très marquée par la question du corps qu’elle traite par une série de « body sculptures » où elle s’invente des extensions corporelles et des prothèses poétiques, en plumes, bandages, bois, tissu… cuir et crayons, etc.

Momoko Nakagawa (1996)

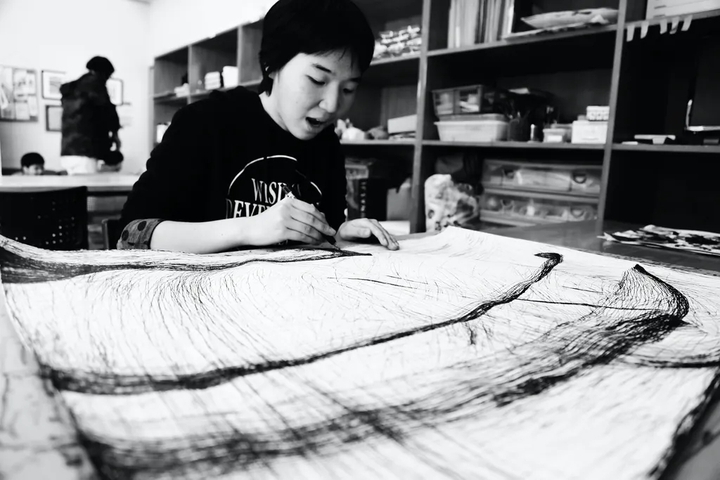

Parmi mes quatre découvertes de l’exposition, la dessinatrice japonaise Momoko Nakagawa est à la fois la plus jeune et la moins connue, vu qu’elle ne dessine que depuis quelques années et n’est exposée hors du Japon que depuis très peu de temps. En 2015, elle rejoint en effet l’atelier Yamanami à Konan, à l’est de Kyoto, un atelier artistique fondé en 1986 pour accueillir des personnes souffrant d’autisme, de dépression et d’autres troubles mentaux.

transforme l’écriture répétée et superposée de son prénom en dessin abstrait. Ceux qui l’ont vue dessiner – presque danser – racontent « [qu’] elle semble apprécier les formes des lettres qui fluctuent sous ses yeux, le contact et le son des stylos qui touchent le papier et la sensation kinesthésique qui s’étend du bout des doigts à son bras et à tout son corps ». Le résultat est saisissant. Les dessins de 2017 aux cimaises de l’exposition Danser brut sont particulièrement beaux.

Philippe Delvosalle

Danser brut

Jusqu'au dimanche 10 janvier 2021

Bozar

Palais des Beaux-Arts - Bruxelles

sur réservation