Simon Starling, l’art et les technologies

Sommaire

Simon Starling se livre à une archéologie des technologies telles qu’elles nous traversent, nous prolongent ou nous court-circuitent, nous situent entre un passé et un futur, dans un continuum évolutif, selon des boucles narratives qui rompent toute sensation de linéarité, de succession bien ordonnée. Il explore cet état singulier, inhérent à la manière dont les technologies s’emparent de nos devenirs, où l’on ne prend pas conscience qu’elles sont « agies » qu’elles nous transforment profondément, influent sur le design de nos gestes, postures et modes de vie, qu’elles deviennent nous. Toutes ces technologies ont d’abord été des projets infusant dans des cerveaux, des appareils sensibles humains, d’abord des simulations neuronales, des gestes intérieurs correspondant à une technologie mentale pour penser, saisir et transformer le monde. D’autre part, aucune « nouvelle » technologie ne vient supplanter celle qui la précède, elles cohabitent, se complètent, se répondent, elles sont les strates d’un seul et même outillage de création de subjectivités et d’intersubjectivités de plus en plus différencié et complexe, se muant en milieu qui nous échappe, autonome.

Résurrection d’un ordinateur ancêtre. Première pièce d’une longue histoire entre art et informatique.

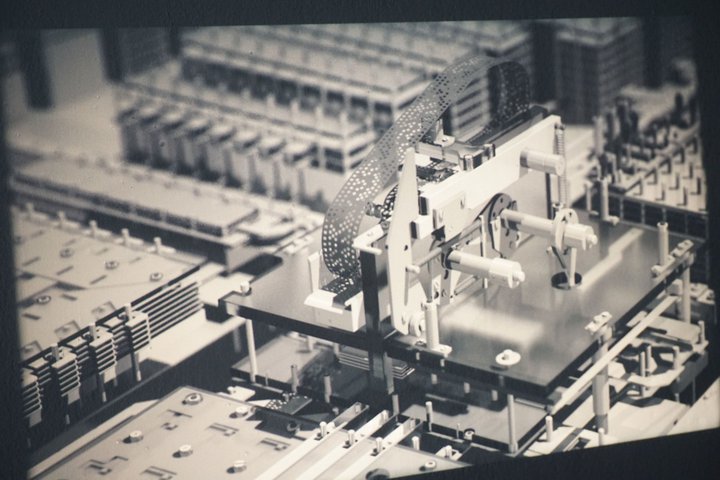

Dans cette optique, essayons de détailler ce qu’il tisse et compose à partir de l’histoire du Z1, « premier ordinateur programmable au monde, conçu en 1936 par l’ingénieur et artiste Konrad Zuse ». La machine dispose d’une mémoire limitée (172 bytes), permet d’effectuer des calculs, et son concepteur l’a assemblé lui-même dans l’appartement de ses parents. L’objet se situe d’emblée entre plusieurs champs, artistique-esthétique, bricolage savant, recherche scientifique, parfaitement hybride. Pour donner les instructions à la machine, « Konrad Zuse perforait ses programmes sur des pellicules standards de 35 mm », matériel de récupération choisi sans aucune considération pour les images qui s’y trouvaient enregistrées. À partir de ça, Simon Starling entre en contact, je dirais presque de manière médiumnique, avec le genre d’intuitions technologiques qui guidaient Konrad Zuse dans sa conception et création d’un ordinateur, et en réactualise les dynamiques, avec les ressources actuelles, il recrée et met en fonctionnement, virtuellement, une partie du Z1. Se remettre dans la peau d’une technologie passée grâce aux logiciels d’images de synthèse. Il exhume de la sorte, fantôme gris sur le mur, la « petite » pièce qui, dans cette énorme machine, décryptait la pellicule perforée. Cette séquence de 30 secondes nécessite une mémoire 22 millions de fois plus conséquente que celle dont l’ordinateur de 1936 était dotée. Voilà, au passage, comment se mesure le passage du progrès et la puissance qu’il met à charrier et déplacer nos propres mémoires.

Cette séquence fabriquée – qui montre un Z1 continuant à lire ses pellicules perforées, aujourd’hui, comme n’ayant jamais cessé de fonctionner – est ensuite transférée sur une pellicule de 35 mm et projetée avec un appareil du siècle dernier, « un projecteur Dresden D1 » qui se trouve physiquement là, dans l’exposition, en service, vibrant, vrombissant, faisant circuler la bande tout au long de ses boucles, projetant l’image insolite sur le mur.

Mais ce n’est pas tout. Samuel Starling a transformé deux échantillons de pellicule perforée de Zuse en immenses tapisseries qui serpentent dans l’espace d’exposition, délimitant des zones différentes, plus propices à la projection de films, à l’introspection, et influant sur la circulation du visiteur. Il y a un clin d’œil aux métiers Jacquard qui furent, dans l’industrie textile, les « premiers systèmes programmables avec cartes perforées », innovation qui participa au boum de la révolution industrielle, transforma le travail d’innombrables ouvrières et engendra aussi du chômage. Le bout de pellicule migre dans un fichier informatique qui prépare l’image à se métamorphoser en tapis. Les tapisseries seront réalisées par des métiers d’aujourd’hui complètement informatisés, automatisés. Le motif figuratif de ces tapisseries – bouts de films anonymes, récupérés, à priori sans signification particulière – transforme aussi un détail de l’époque, quelque chose de présent dans l’atmosphère, éléments visuels contextuels, bribes de représentation cinématographique d’un temps enfoui, en frise monumentale, remontée au premier plan de ce qui n’était que détail infinitésimal. Et si se cachait là la preuve de ce qui est en train d’impacter le cours de l’histoire ? Ces images quelconques changent de statut et de perspective, semblent révéler une part de l’oubli, un sens caché de ce qui se tramait et reliait les progrès technologiques en train de bouleverser le quotidien social. Ce chassé-croisé de techniques, activées ou réactivées, trames métissées et hétérogènes, avec leurs temporalités distinctes qui se croisent et leurs références à des savoir-faire particuliers, est un exemple de trajet qui documente la place de l’ordinateur, manifeste et occulte, dans la fabrique d’images, la fabrication de représentations du monde, à l’intérieur de nos cellules autant que sur la multitude d’écrans et supports imprimés de toutes natures. Au trajet dominant, présenté comme unilatéral, n’incluant aucun retour en arrière, Simon Starling oppose un pluralisme technologique, buissonnant, qui rend toujours possible la greffe de bifurcations, en soulignant la similitude entre la technique qui transforme la matière concrète et l’activité métaphorique qui rêve les choses autrement et, du coup, initie leur mutation.

Vraie pellicule, vrai projectionniste, vrai piano mécanique, vraie partition de John Cage, mise en abîme des technologies sonores et visuelles

Prenons un autre exemple, prolongation tangentielle du précédent. De la pellicule perforée – des trous dans une texture d’images –, le trajet va nous conduire au rouleau d’un piano mécanique, des trous dans une trame sonore. Sauf qu’ici il s’agit, en l’occurrence, de Rex Lawson jouant sur son pianola la transcription de la partition de John Cage, 4’33'', une partition de silence recueillant les bruits ambiants. La performance est filmée dans le studio où les Beatles enregistrèrent Abbey Road. Le « plan séquence de 300 mètres de pellicule 35 mm » qui capte la performance de Lawson est projeté dans l’exposition. Vraiment, il se trouve physiquement là, il déroule et enroule une vraie présence ! Il ne s’agit pas d’une projection anonyme, automatisée, numérique et en boucle, comme on en voit de plus en plus dans les galeries et musées. Au contraire, un projectionniste en chair et en os se produit dans l’espace, selon un horaire affiché, manipule la bobine, la place sur le projecteur, actionne et déclenche la projection, rembobine ensuite la pellicule. C’est un événement en soi. Ça devient très rare de voir cela, d’aussi près, de jouir d’une telle proximité avec la matérialité d’un tel support analogique. Tous les gestes, les lumières, la table de rembobinage, tout relève de l’archéologie, de choses quasi disparues, convoquées dans un espace d’exposition. On imagine facilement que pour pas mal d’écoliers qui visiteront l’expo, ce sera la première fois qu’ils assisteront concrètement à ce que signifiait une projection cinématographique.

La bobine-image défile en même temps que le rouleau-son du piano mécanique, mise en miroir, mise en abîme, jusqu’au mot de la fin, « finis ». Cette mise en abîme, au niveau du ressenti, cela crée le sentiment que ce qu’effectuent ces processus technologiques n’ont rien de définitif, juste des parcours, des trajectoires, elles auraient pu être autres, quelqu’un aurait pu les rêver autres, l’espace des possibles redevient vierge, sauvage, ouvert. L’acoustique formidable du studio où a été enregistré la performance de Lawson permet de capter le moindre bruit du mécanisme actionné, pédalier, bois qui grince, souffle, déroulé du papier, ainsi, le bruitisme de cet archaïsme de l’automation se libère, devient le centre de l’attention. Et cela donne un relief inédit à l’œuvre de Cage. La singularité de cette partition transcende la dimension mécanique de l’exécution de l’œuvre, la restitution est aussi accomplie et adéquate que le rendu d’une version non automatisée, avec un pianiste professionnel et piano conventionnel. Cette séquence insiste sur la présence des corps actifs dans les processus techniques et, s’agissant de ces derniers, sur la dimension de prolongement des organes et savoir-faire humain, presque dans la confusion des rôles, à l’opposé de technologies de plus en plus déshumanisées, rendant superflue l’intervention d’agents humains. On regarde le film et la performance du projectionniste comme un fragment d’une sorte d’âge d’or perdu, vieillot, nostalgique. Auquel pourtant on tient avec force, qui nous importe plus que tout. Mais cette présence des corps souligne aussi la part collective des processus technologiques, l’interdépendance entre des vies, des métiers, des lieux, des histoires, avec toute l’importance des marges, de ce qui se passe autour, la chair et l’organique qui incarne les outils dans le social.

L’ancrage de l’exposition et du Plateau : histoire des studios des Buttes-Chaumont, temporalité des technologies

Ce qui renvoie à la première vidéo de l’exposition, Ernest, R2D2, Trépido (parler aux humains). C’est un nouvel épisode d’un projet collectif qui, dans chacune de ses occurrences, réactive un ou plusieurs « personnages de marionnettes issus des différentes versions nationales de l’émission de télévision Sesame Street ». Chaque nouvelle séquence, créée dans le cadre de diverses expositions et mobilisant chaque fois des artistes différents – œuvre collective traversant le temps et les géographies –, explore « des questions de traduction culturelle, du pouvoir de la représentation dans la culture populaire et de la rencontre de concepts éducatifs avec des intérêts commerciaux et idéologiques. » Pour l’exposition au Plateau, la collaboration réunit Catherine Coste, ancienne marionnettiste, Simon Starling, Anne Quentin comme co-auteur du script, et Kealan Lambert, marionnettiste. Profitant d’investir un lieu d’exposition d’art contemporain érigé sur la colline des Buttes-Chaumont, jadis haut-lieu de la production télévisuelle publique, le personnage Trépido, sympathique escargot, raconte ce monde enfoui de la création télévisuelle. Combien de gens travaillaient dans les studios, dans les ateliers de fabrication de décors, sur les plateaux, combien de familles vivaient autour de ces activités, quelle était la diversité des métiers spécifiques mobilisés, métiers aujourd’hui disparus… Pour une technologie qui s’impose et se déploie, combien de savoir-faire disparaissent, ne subsistent que dans les mains qui en ont accompli les gestes, quels liens avec les nouveaux savoir-faire qui émergent ? Comment faire la balance des gains et des pertes ?

Saisir la chance de la médiation culturelle, technologie collective du récit individuel

Pour mener son enquête d’œuvres en œuvres, chaque œuvre étant une constellation d’indices, visibles et non visibles, évidents ou contre-intuitifs, le visiteur dispose d’un guide du visiteur (très) bien foutu. Mais ça ne suffit pas. Une telle exposition peut se parcourir en un quart d’heure. Mais quel gâchis. Alors ? Prendre le temps avec un ou une médiatrice. Pas pour tel ou tel détail interpellant. Pour le tout, solliciter une visite complète, détailler chaque installation, faire raconter les fils tissés d’œuvre en œuvre. Des éléments narratifs, déjà subjectivés et bien plus diversifiés et accrocheurs que ce que contient le guide imprimé, vont nourrir des échanges. Le temps de l’écoute et l’échange, les questions, les esquisses d’interprétations partagées, à chaud, avec les médiateurs et médiatrices, c’est cela qui construit un temps de réception différent, propice à mieux sentir ce que l’artiste se propose de restituer : la manière dont toutes les technologies, depuis la première jusqu’à la dernière, forment un milieu qui détermine nos récits de vie, nos parcours narratifs, et qu’elles peuvent aussi inspirer et aider à construire d’autres fils narratifs ouvrant la possibilité d’agir sur ce milieu, de le réintégrer dans le récit majeur de la construction démocratique de nos sociétés technologiques, entrelaçant le global et le local, l’inerte et l’organique. Et l’on a beau être un expert en art contemporain pointu, cet échange avec les agents de médiation culturelle apporte quelque chose d’autre. Justement, peut-être, de sortir des technologies de l’expertise et de ses automatismes !

Une exposition idéale pour creuser les relations entre art et technologie et, surtout, le rôle potentiel de l’art et des contextes de sa réception comme technique de mise en question des relations entre société et technologies.

texte et photos :

Pierre Hemptinne

Simon Starling – Catherine, Masahiko, Rex et les autres

Jusqu'au dimanche 21 juillet 2019

Le Plateau

22 rue des Alouettes

75019 Paris

France