Super Heroes Never Die : leurs créateurs non plus !

Sommaire

Précaution d’usage : en Europe francophone, le terme « comic book » tend à désigner non seulement un format de BD (un fascicule souple d'une bonne vingtaine de pages), mais également un genre particulier, le récit de super-héros à l’américaine (Wikipédia). Et aujourd’hui, on a tendance – au grand dam des comic geeks – à lui substituer les simples raccourcis « comic » ou « comics ». Le mot trahit son origine humoristique, le « comic strip », ce mini récit dessiné feuilletonesque né à la charnière du XIXème et XXème siècle, de deux trois cases (ou, beaucoup plus rarement, d’une page complète) se terminant par un gag.

Une précision qui a son importance, car même si l’expo fait (à raison) sa campagne médiatique sur le rôle-clé des auteurs et autrices juifs (ou d’origine juive) dans la création d’univers et de personnages nés dans les pages des fascicules de presse ou destinés à la jeunesse, et devenus omnipotents via leurs adaptations sur le grand et le petit écran, le propos va bien au-delà. L'exposition aborde aussi d’autres thèmes tels l’origine « distrayante » des strips, la BD alternative américaine, le travail d’auteurs contemporains essentiels (Will Eisner, Art Spiegelman, Alan Moore…) ou la représentation des minorités ethniques et sexuelles dans le comic book.

La naissance des petites cases (1914-1936)

Super Heroes Never Die s’ouvre sur ce début du XXème siècle aux États-Unis, « la nation du rêve et de tous les possibles » qui voit débarquer sur son sol des migrants par milliers et, parmi eux, de forts contingents de populations juives provenant surtout de l’est de l’Europe, fuyant la pauvreté, l’antisémitisme et les pogroms. Localisés dans le Lower East Side, le Bronx ou encore à Brooklyn, les journaux et périodiques communautaires de ces nouveaux Américains voient fleurir dans leurs pages de courtes histoires dessinées (parfois en yiddish, parfois en anglais mâtiné de forts emprunts à cet idiome germanique usité majoritairement par les Juifs ashkénazes). Des comic strips signés Zuni Maud, Harry Hershfield, Milt Gross... qui narrent sur un ton humoristique, voire satirique et en quelques cases seulement, les petits tracas quotidiens de ces habitants confrontés aux réalités du grand rêve américain et de leur intégration positive à la vie dans une métropole grouillante et internationale telle que New York !

Super-héros, de la naissance à la maturité ! (1938 – 1979 et aujourd’hui)

Le plat de résistance de l’exposition vient de ce rappel criant. Si le monde entier ou à peu près connait Superman, Batman, Captain America (…) créés à l’aube du second conflit mondial, les Fantastic Four, Spiderman, Thor, Hulk, Avengers, Black Panther (…), eux, au début des années 1960, peu de gens savent que leurs créateurs étaient issus de la seconde génération d’immigrants israélites.

Éditeur déjà important à l’époque, DC Comics ouvre le bal des « encapés » en 1938 avec la création de Superman par Joe Shuster et Jerry Siegel, sorte de demi-dieu d’origine extra-terrestre côté pouvoirs (vitesse, force, résistance, sens démultipliés) mais élevé au Kansas par un couple de paysans (les Kent) et, l'année suivante, en dévoilant le justicier humain Batman, créé par Bob Kane et Bill Finger. En 1940, Marvel (alors lilliputienne maison d’édition portant le nom de Timely) publie, avec Captain America, les aventures de son premier héros en la figure d’un super-soldat, paré de toutes les vertus positives d’une Amérique à peine sortie de la pire crise économique de son existence.

Joe Simon et Jack Kirby qui en sont à l’origine – tout comme les autres auteurs susnommés – montrent des personnages dont la provenance importe peu mais qui portent haut les valeurs (courage, justice, etc.) d’une Amérique dont ils deviennent les étendards. Leur Captain America est, dès avant l’entrée en guerre des États-Unis, fin 1941, clairement engagé dans une lutte contre Hitler et les nazis (et aussi contre l’impérialisme japonais), alors que jusqu’ici, ces auteurs avaient adopté une attitude plutôt prudente et clairement assimilationniste – allant jusqu’à prendre des pseudonymes artistiques bien « WASP » (White Anglo-Saxon Protestant) et à se faire les ambassadeurs de l’American way of life, creuset dans lequel toutes les identités d’origine se fondent en une seule : l'identité américaine.

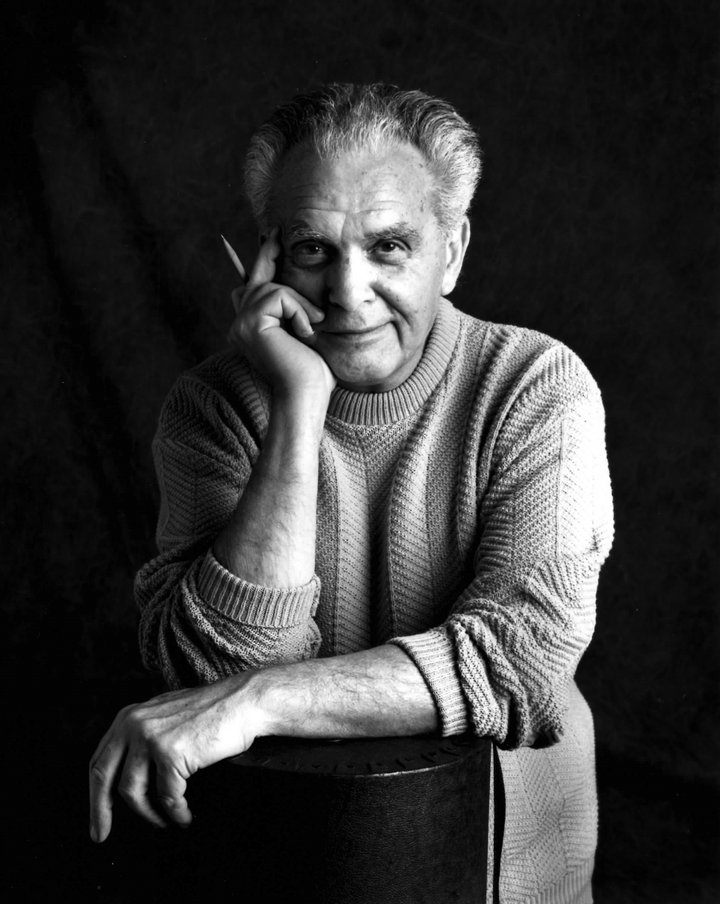

- Jack Kirby, photographed by Susan Skaar during a session in the studio at Jack's home in Thousand Oaks, CA, 1992 © CC BY-SA 3.0

L’après-guerre est une période de décrue pour la BD super héroïque qui devra faire face à sa propre vague de maccarthysme initiée par le psychiatre Fredric Wertham, pour qui les comic books corrompent l’âme de la jeunesse (…), et se plier aux lourdes recommandations graphiques et scénaristiques de la Comics Code Authority.

Les années 1960 seront celles d’une véritable renaissance pour les super-héros. Bombardé, par son cousin par alliance Martin Goodman, rédacteur en chef de Timely Comics, à même pas vingt ans, un fils d’immigrants roumains et juifs, Stanley Lieber (alias Stan Lee) va totalement révolutionner l’art d’écrire des comic books. Cet autodidacte qui aime à se faire représenter directement dans les comic books, dialoguiste de génie et inventeur d’une kyrielle d’expressions (Excelsior !) et d’onomatopées passées dans le langage BD, va créer toute une galerie de personnages et héros dits « à problèmes ». C’est à dire qu’ils ont autant de mal à se dépêtrer dans les petits soucis de la vie quotidienne que dans les difficultés à combattre des « vilains » pas toujours si méchants que ça, ou des menaces d’ordre galactique.

Une bonne part de ces supers humains seront co-inventés en tandem avec King (son surnom) John Kirby dont le style massif, puissant et incroyablement expressif explose littéralement sur les planches (originales) de l’exposition ! Les Fantastic Four ou les Quatre Fantastiques (1961) ont tout d’une famille dysfonctionnelle dont les membres se chamaillent en permanence entre deux sauvetages de la planète. En son sein, Benjamin Grimm, dit la « Chose », se profilera plus tard comme une espèce d’alter-ego du dessinateur. Une montagne de pierre humaine rappelant en partie le « Golem » de la tradition juive (et qui inspirera également le personnage de Hulk), dont la fiancée est une artiste aveugle et dont on racontera plus tard la bar-mitsva dans un quartier ouvrier délaissé de New York.

Bob Brown, The Thing and The Golem, 1975 © Marvel Comics Group

Dans ce monde, reflet déformé du nôtre, des héros aux pouvoirs étranges et aux personnalités régulièrement antagonistes s’unissent tant bien que mal en équipes (Avengers, Defenders, etc.) face à des dangers inouïs, mais n’en restent pas moins des hommes faillibles (Tony "Iron Man" Stark a des problèmes d’alcool), qui peuvent s’amender (la Veuve noire est, à l’origine, une espionne russe), connectés aux réalités sociétales et problèmes de leur époque.

Marvel n’est pas et ne sera jamais une maison d’édition militante – bien qu’étiquetée Démocrate dans son pays – et toutes les séries qui appartiennent de facto à l’éditeur sont impitoyablement soumises, quelles que soient leurs qualités narratives et graphiques, à la sanction commerciale, et stoppées en cas de ventes insuffisantes. Néanmoins, le New York de ces comics serait familier pour les habitants de la grosse pomme d’aujourd’hui et les histoires reflètent en creux les problématiques et évolutions sociétales de leur temps (la Miss Marvel des années 1970 est éditrice d’une revue féministe, Power Man est un ex-délinquant noir sorti de prison). Avec parfois de vraies trouvailles, comme ce Black Panther (panthère noire ou encore Pantherman), souverain d’un pays africain (le Wakanda) riche d’un minerai aux propriétés phénoménales – le vibranium – et disposant d’une technologie avancée. Plus loin dans l’exposition, on peut admirer quelques planches de deux « run » (soit une série d’histoires formant un arc narratif) autour de The Black Panther, l’une, datant des années 1970, plonge au cœur d’un Sud sous l’emprise du Ku Klux Klan et l’autre, plus récente (2018), nous le montrant comme un ennemi public recherché. Ces deux récits sont tous les deux réalisés ou écrits par des artistes afro-américains.

John Romita Sr., Danny Crespi, Black Panther, Jungle Action, 21, 1976 © Marvel Comics Group

Autres personnages emblématiques de Marvel montrés à deux reprises à la fin de l’exposition : les X-Men. Ces mutants de naissance, nantis de pouvoirs qui leur valent l’hostilité de l’humanité tout entière, sont pris en charge par un télépathe pédagogue en chaise roulante (professeur Xavier) qui rêve d’un monde où humains et porteurs du gène X (celui responsable des mutations) cohabitent en bonne intelligence. Cette allégorie d’une mini-société construite autour de minorités rejetées et opprimées, créée dans les années 1960 par le tandem Jack Kirby / Stan Lee deviendra LA série Marvel majeure au tournant des années 1970 et 1980 sous l’impulsion du démiurge Chris Claremont, qui en fera une équipe véritablement internationale et un concept bientôt décliné en plusieurs séries et personnages interconnectés, réunis sous la bannière X (X-Force, X-Factor, X-Generation, X-23, Wolverine, etc.). Claremont donnera également une épaisseur nouvelle au personnage « gris » Magnéto, dont les motivations – obtenir, par la force s’il le faut, un territoire indépendant pour les mutants – sont éclairées par un élément-clé repris plus tard dans les adaptations cinématographiques : Erik Lehnsherr, vrai nom de Magneto, est un survivant de la Shoah.

Au sein de ces équipes multi-ethniques mouvantes et sans cesse remaniées, des native American (Warpath, Moosnstar) côtoient une Française (M), un binôme russe (le duo familial Magic & Colossus), un faux démon germanique (Diablo), des Canadiens (Wolverine, Vega), des Irlandais (Félina, Cyrène) ou encore des protagonistes d’origine extra-terrestre (Warbird) ou en provenance d’univers parallèles (Shatterstar), de continuums futuristes (Cable, Bishop, Rachel) ou encore des rescapés de communautés mutantes cachées mais décimées (les Morlock Caliban, Feral, etc.). Dès le début du millénaire, d’autres porteurs du gène X s’afficheront comme musulmans, telles la réfugiée afghane Dust ou encore la jeune Américaine d’origine pakistanaise Ms. Marvel / Kamala Khan (la dernière en date).

C’est également dans les pages de l’une de ces séries X que seront célébrées les premières noces entre deux personnages de même sexe (dont le mutant Véga).

Exhibition views © Nicolas Lobet_DSC8532.jpg

Enfin, on fera une incise sur l’absence de mention de la Kubert School, une école où on enseigne la bande dessinée, fondée en 1976 par Joe Kubert (1926-2012) – un émigré juif polonais, qui définit par son crayonné et son sens de l’action dans les cases le profil de bon nombre de personnages de DC Comics –, où sont passées des générations d’illustrateurs de renommée. Ses deux fils, Adam et Andy y enseignent également, entre deux « piges », aussi bien pour Marvel que pour DC.

Will Eisner, The Spirit. Watercolour on cardboard, 2001 © Ann Eisner

Will Eisner : du pastiche au Pulitzer BD !

D’ascendance juive, autrichienne et polonaise, dessinateur très précoce né en 1917 dans un quartier pauvre du Bronx, et qui publie son premier travail dès l’âge de seize ans, Will Eisner se voit dédier toute une section de l’exposition ! Relativement méconnu sur le Vieux Continent, Eisner est un phénoménal raconteur d’histoires qui jamais n’oubliera ses origines modestes, un dessinateur (post) cartoonesque dont les jeux d’ombres et le sens du rythme, du découpage et des enchainements vont influencer des générations d’auteurs. Eisner est aussi l’initiateur de graphic novels ou romans graphiques (en noir et blanc) avant l’heure, et enfin le cofondateur du Eisner & Iger Studio où vont défiler tous les grands noms de l’âge d’or du comic book à venir.

Il est par ailleurs (en 1940), le créateur de Spirit, un justicier masqué et (premier ?) anti-héros romantique embarqué dans des histoires rocambolesques et drolatiques. Ce qui ne l’empêchera pas de faire paraitre plus tard A Contract with God (Un pacte avec Dieu), A Life Force (Jacob le cafard, 1982-1983), The Dreamer (1986) et To the Heart of the Storm (Au cœur de la tempête, 1990) : des récits empreints d’éléments autobiographiques (surtout le premier) et d’un regard teinté de bienveillance sur l’Amérique d’en bas, celle des ghettos de sa jeunesse.

Seul oubli (notable) de l’exposition à son propos, l’absence de mention de son roman graphique, Le Complot : L'histoire secrète des Protocoles des Sages de Sion qui raconte la fabrication d’un livre, faux avéré depuis des lunes, mais qui continue aujourd'hui encore à alimenter à foison les sites complotistes et les fantasmes antisémites et antisionistes les plus malsains !

Enfin rappelons que le Eisner Award est une variation du Pulitzer Prize accordé chaque année à un auteur de bandes dessinées.

Exhibition views © Nicolas Lobet_DSC8555.jpg

De la contre-culture au récit mémoriel

L’escalier qui relie les deux étages de l’exposition en propose un mini-résumé en images. Fresque de cases BD super-héroïques monumentales et emblématiques menant droit vers le travail d’Harvey Kurtzman, l’un des fondateurs du magazine MAD. Comme exprimé plus haut, l’après-Seconde Guerre mondiale est pour le monde du comic book une période de décrue créative et de retour de bâton de la morale. La maison E.C. Comics et ses histoires horrifiques (mais drôles) et de science-fiction sera l’une des principales victimes des censeurs, auxquels seul le satirique MAD échappera. Sur un ton nettement plus adulte, ce magazine pastiche la culture de son temps et brocarde les mœurs politiques et travers sociaux de son époque. Une Amérique certes triomphante mais qui demeure ségrégationniste, malade de poussées régulières d’anticommunisme primaire et paranoïaque et où il ne fait pas bon trop affirmer sa différence.

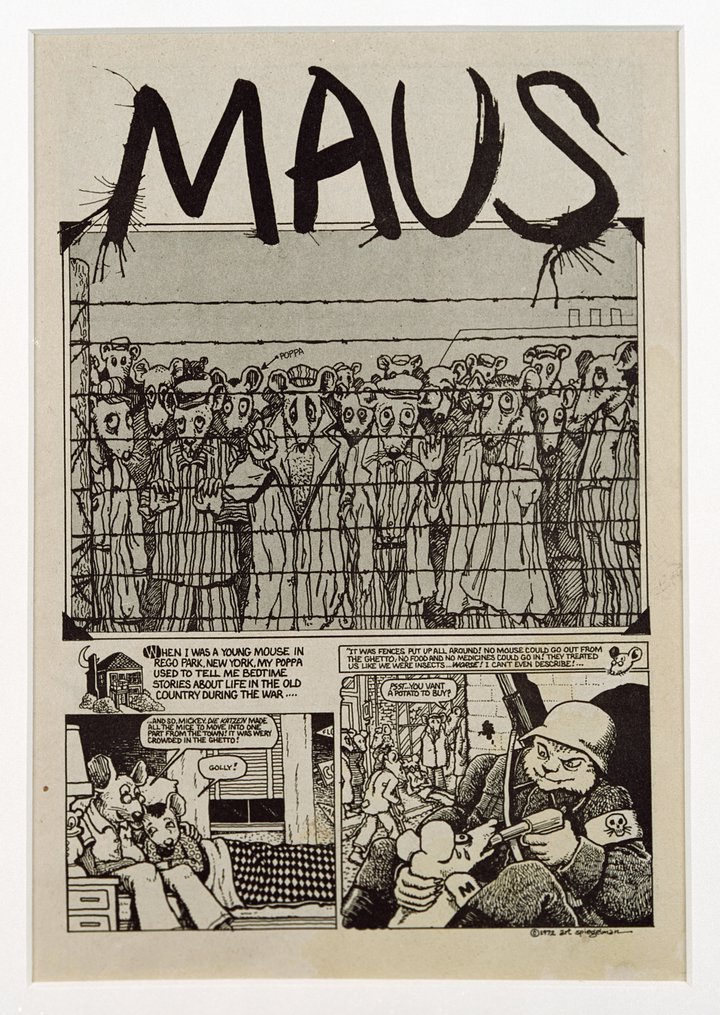

Art Spiegelman, Maus, Funny Animals, 1, 1972 © Art Spiegelman

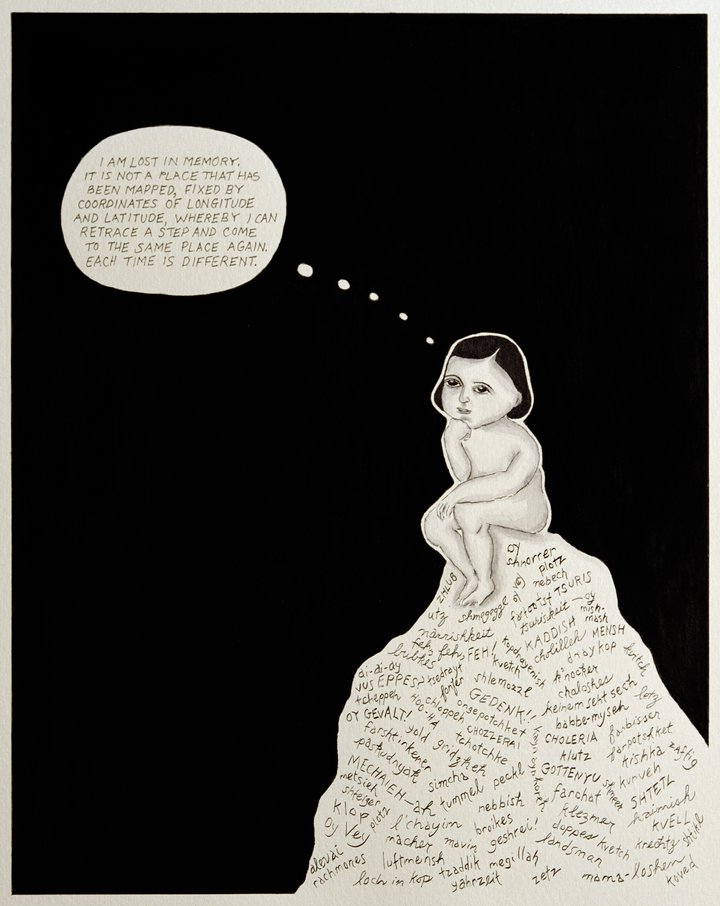

Car dans un pays qui a accueilli une partie des rescapés de la Shoah, le besoin de raconter l’indicible – ou l’expérience traumatisante ou culpabilisante de ceux qui ont survécu ou encore de ceux et celles qui leur succèdent – mène à la création de récits directs ou imagés dont certains ont acquis depuis longtemps un statut de chef d’œuvre littéraire.

1986 voit la publication de Maus d’Art Spiegelman (Prix Pulitzer 1992), un livre en noir et blanc qui a demandé seize années de labeur à son créateur mais qui part du témoignage lacunaire d’un père, Vladek, survivant de l’holocauste et avec lequel l'auteur s’entend difficilement, pour devenir une fable animalière à double narration entremêlée qui court sur plus de cinquante ans, où les Polonais sont représentés en tant que porcs, les nazis en chats et les Juifs en souris.

Bernice Eisenstein, I Was a Child of Holocaust Survivors, Ink and wash on canson paper, 2006 © Bernice Eisenstein

Moins connue, l’auteure Miriam Katin, née en Hongrie mais vivant aux États-Unis, a également publié We Are on Our Own (traduit en français par Seule contre tous) en 2006, un roman graphique autobiographique avec la Shoah en toile de fond. Bernice Eisenstein s’attache elle à dépeindre, avec son I Was a Child of Holocaust Survivors (et à travers une courte vidéo dans l’expo), sa vie d’enfant de survivants de l’holocauste émigrée au Canada.

D’autres choisissent une voie de sortie onirique ou poétique, comme Ben Katchor et son The Jew of New York, a Historical Romance (2000), ou encore James Sturm et son The Golem’s Mighty Swing (2001), autour des pérégrinations d’une équipe de baseball juive dans les années 1920.

Moins symboliquement chargé, l’American Splendor (1976) d’Harvey Pekar (adapté au cinéma) projette ses personnages dans la banalité d’un quotidien pour le moins compliqué et fruste. Dans une veine tout aussi autobiographique et grinçante, Aline Kominsky-Crumb (épouse du célèbre Robert Crumb) nous plonge avec son Love that Bunch, (1990) dans l’ordinaire désenchanté et ennuyeux de l’American way of life, vu par une femme des années 1960.

Aline Kominsky-Crumb, Diane Noomin, Twisted Sisters, 1976 © Aline Kominsky-Crumb

Déconstruction du Super-Héros : mode d’emploi

Comme on l’a évoqué plus haut, la figure du « Super », par essence polysémique et contradictoire, va connaitre dès la fin de l’âge d’argent (à la fin des années 1960), une série d’évolutions radicales qui, plus que participer à une déconstruction en bonne et due forme du « mythe » et à son effacement, vont plutôt faire de cette figure un improbable et paradoxal « hybride » (entre mille-feuille interprétatif et palimpseste).

Feu Moebius (1938-2012), qui livra en toute liberté sa propre version du Silver Surfer pour Marvel en 1990, parlait, en substance, de l’écriture des comic books comme d’une manière de

développer et photocopier tous les comportements possibles d’un personnage donné en une multitude de situations, y compris les plus invraisemblables — Jean Giraud dit "Moebius"

De la figure positive de demi-dieu rassembleur à celle de représentant de minorités sociales, ethniques et sexuelles sur le chemin difficile de la reconnaissance et de l’émancipation, ce qui a surtout changé dans l’écriture du « Super », c’est que les auteurs disposent de davantage de liberté dans l’écriture et le dessin et risquent moins d’encourir les foudres de la censure pour aborder frontalement la part de réalité du ComicVerse (contraction de comics et d’univers).

Le jeu dichotomique de la double identité est passé du stade d’artifice scénaristique obligé (Clark Kent se différencie de Superman essentiellement par le costume et… le port de lunettes !) à un objet de défiance systématique pour le reste de l’humanité. Pourquoi les supposés « héros » combattent-ils masqués en dehors des lois ? Au nom de quoi ? Pour quels bénéfices ? Qui peut nous protéger d’eux ? Et que se passerait-il si les « Supers » prenaient le pouvoir (ce qui est le cas dans la série The Authority) ? Des mutants ostracisés contre lesquels on envoie les robots tueurs appelés Sentinelles (topic de fond des séries X chez Marvel) à la série mythique Watchmen (adaptée au cinéma) qui réécrit, sur le mode d’une uchronie politique, l’histoire d’une Amérique profondément modifiée par l’existence, dès les sixties, d’un groupe de « héros » aux motivations pour le moins troubles et aux agissements (viol, manipulations, meurtres, etc.) presque totalement à l’opposé de ceux qu’on attend en général des méta-humains.

Exhibition views © Nicolas Lobet_DSC8542.jpg

Écrite par le Britannique Alan Moore, auquel on doit aussi V pour Vendetta, From Hell, etc. – par rapport auxquels l’iconoclaste et bluffant auteur a pris l’habitude de se dissocier systématiquement des adaptations pour le petit et le grand écran –, Watchmen prélude dans les années 2000 à une vague de comic books politiquement incorrects, trash et violemment sexués, presque systématiquement signés par des auteurs venus de l’autre côté du Channel (depuis notre point de vue européocentriste).

Reprenant une partie des idées de déliquescence super-héroïque de Rick Veitch dans les méconnus Brat Pack (1990), The Boys (2006, réalisé par le duo Garth Ennis/Steve Dillon, également co-créateur de Preacher) montre un monde « réel » où les « Supers » sont une création directe du consortium militaro-industriel et n’agissent que pour leur propre compte (gloire, argent, sexe) ou celui d’un tiers (qui les finance) sans se soucier des innombrables dégâts collatéraux humains et matériels qu'ils laissent derrière eux , au point qu’une équipe (The Boys, en français : Les P'tits gars) est mise sur pied pour surveiller leurs agissements et, au besoin, les recadrer. Portrait au stupre et au vitriol de l’âge des super-héros dont le cynisme cache néanmoins une certaine tendresse pour ces icônes, certes fatiguées et usées après 80 années de service, mais toujours aussi fascinantes dans leurs aventures sur papier ou sur les petits et grands écrans.

Yannick Hustache

Musée juif de Belgique, rue des Minimes 21, 1000 Bruxelles.

Superheroes Never Die. Comics and Jewish Memories

Du 8 novembre 2019 au 26 avril 2020

Musée juif de Belgique

Rue des Minimes 21

1000 Bruxelles.

Mardi à vendredi : 10h –17h / samedi et dimanche : 10h –18h

Tarifs : Tarif plein: 10 euros / Tarif réduit (+ 60 ans, étudiants, carte professeur) : 7 euros

Article 27 : 1,25 euros

Cet article fait partie du dossier Migrer | Europe - USA.

Dans le même dossier :