« Technofictions », la technologie au crible de l'imaginaire

Sommaire

« — Ils pouvaient bien croire eux-mêmes que le système analysait les ondes cérébrales, ou les expressions faciales, ou le nuage des données, alors qu’il reposait essentiellement sur notre confiance aveugle dans la technique, notre désir de nous conformer aux injonctions de cette méga-machine et d’abandonner notre problématique subjectivité, cette liberté de choix qui nous encombrait depuis quelques siècles. — »

« — Peut-être ce rêve éveillé d’une technique parfaite était-il mensonger et camouflait un désir autre. Ou alors c’est le hasard, ou l’imprévisible de la technique. — »

La science-fiction produit d’aimables divertissements. L’imaginaire y frôle l’angoisse comme le doigt froisse sans y prendre garde les pages du livre qui la contient. La mise en exergue du présent confère au genre quelque vertu anxiogène, mais pour la plupart, c’est jouer à se faire peur et en guérir aussitôt.

Plus insidieux que la peur, un malaise diffus accompagne la lecture de Technofictions. Pierre Cassou-Noguès, philosophe et mathématicien, y présente des récits où l’analyse conceptuelle se loge à l’intérieur des imaginaires de la littérature et du cinéma. Il appartient, semble-t-il, au propos même de l'ouvrage de prendre le malaise qu'il éveille en considération. De tous les mondes possibles que la philosophie et la littérature – les deux conjugués – offrent à un imaginaire scrutateur, l’intériorité ne pose-t-elle pas la plus obstinée des énigmes ? Ces zones liminales de la raison sont peu abordées sur le terrain de la critique de la technologie, sinon de dehors, sous l’angle de l’influence et des effets de réseau. L’intériorité en tant que monde en friche est la scène sur laquelle Cassou-Noguès dresse le théâtre de sa critique. Les affects y sont convoqués, comme victimes et coupables le sont à la barre d’un procès, appelés par leur présence à témoigner de ce qui leur a fait violence, de ce qui les a altérés ou renforcés, et par leur absence, des causes de leur retrait.

Être joué comme on rêve

Rédigée à la première personne du point de vue de Marcel, avatar du narrateur de La Recherche, la première nouvelle (Le Jeu) décrit un jeu en réalité virtuelle prenant pour décor la ville de Balris, fusion entre Balbec et Paris, lieux par excellence proustiens. Le narrateur a rendez-vous avec Albertine. Le couple enchaîne scènes de rupture et scènes de retrouvailles sans que ces convulsions signifient autre chose qu'un déploiement à l'horizontale de l'espace-temps. Ainsi s'écoulent les heures tandis que le joueur s'enferme dans cette drôle de solitude pensive et habitée ; avec sa partenaire, se reconnaîtraient-ils dans la vraie vie ? Non que cette éventualité le séduise, le réel n'étant, à ses yeux, qu'un substrat sans attrait, une pièce vide dont les murs se rappellent malencontreusement à lui, lorsque, se croyant à Balris, les yeux fixés sur la mer, il s’y cogne. Se faisant le rapporteur d’un quotidien morne, au comble de l’absurde, le narrateur n’affiche aucun état d’âme comme si sa propre misère, morale et physique, ne le concernait pas. Il se borne à constater, décrivant les limbes où il erre, âme en peine sans réelle peine, flux de désir dépourvu de sensation, fantôme épuisé de rêve.

« — C’est toujours cette impression que donne le Jeu, qu’il s’y prépare quelque chose qui vous concerne en propre. Les foules, et les décors, fascinent comme un rêve, sans laisser au joueur le loisir de les observer attentivement. Parce qu’alors tout se décompose en pixels. (...) Cette impression dans les rêves, que quelque chose se prépare, quelque chose que l’on ne comprend pas et qui se joue dans les détails, la direction d’un omnibus, la couleur d’une robe, la forme d’un chapeau, le nom d’un sorbet, la machine la reproduit : ou plus exactement, la calcule et la maximise. — »

L'ennui de ne pas mourir

Marcel, on le retrouve un peu plus loin, accablé cette fois d’une immortalité traître qui, loin d’offrir à sa petite existence toute l’expansion souhaitable, en décuple les anxiétés, la vide de ses élans, de ses plaisirs, en un mot, de toute sa saveur (Les rejuv). Âme vieille, captive d’un corps désespérément jeune, Marcel végète ; une fois encore, son esprit affuté ne lui laisse pas ignorer le moindre recoin de sa propre désespérance. Cet évidement psychique serait-il le prix du progrès technologique ?

« — Assis l’un en face de l’autre, leurs yeux se voyaient, certes, puisque Marcel a encore dans les siens l’image d’Oriane, et une conversation inutile allait et venait au-dessus des verres, enjambant une distance que le temps étirait sans qu’ils s’en rendent compte. Le temps passait en sous-main, en ralentissant peut-être ou même tendait vers l’immobilité mais il éloignait irrésistiblement les deux convives qu’une aberration, une nuit magique, avait un instant mis en contact. — »

Épuisement par transparence

Ce jeune homme retranché dans un silence aussi grand que celui qui dévore le dehors, cet amoureux jaloux d’une femme qui ne l’aimante que pour ce qu’elle lui cache, c’est encore Marcel (Le BR). Dans cette ultime aventure apocryphe du héros de La Recherche, le Brain Reader ou Lecteur de cerveau est un minuscule dispositif qui, disposé sur la pupille de l’œil, donne à lire l’humeur de son propriétaire. La taille ridicule de l’appareil ne freine en rien son déchiffrement puisque l’information s'y présente sous la forme d’un émoticône, réduisant il est vrai la pensée à très peu de choses, ce peu de choses suffisant toutefois à rendre toute parole vaine, pire, honteuse, témoin gênant d'un reste de vie organique qui échapperait encore à une épure de l'esprit.

« — La voix humaine a acquis une connotation sexuelle. Elle est d’autant plus érotique qu’elle est déjà désirée. Et, à l’inverse, hors des circonstances de l’amour, elle répugne ou prend quelque chose d’effrayant. — »

Tristes inventions

Ces trois nouvelles tirées d’un recueil qui en compte neuf donnent le ton quant aux chemins cafardeux sur lesquels Cassou-Noguès conduit sa pensée. Pour lui comme pour n'importe quel critique sensé, il n'est pas nécessaire de demander à la philosophie ou la fiction ou à la science d'exercer les fonctions d'un oracle puisque l’avenir, en termes de probabilités et de risques, se déchiffre dans un aujourd’hui aveuglé. Malgré tout, on peut se demander, cet adieu aux sentiments et aux sensations qui l'obsède, est-il seulement mérité ? La technologie menace-t-elle à ce point de nous changer ? Ou se contente-t-elle de mettre au jour ces impostures que nous sommes pour nous-mêmes ?

Dans la préface sont mises en exergue cinq facettes de nos modes de vie et de notre rapport au monde où l’influence des technologies contemporaines peut d’ores et déjà se reconnaître. Les sensations viennent en premier, dans le constat d’une modification des propriétés de la perception sensible. Quelques électrodes plantées dans le cerveau, des circuits alternatifs, une rééducation, et voilà qu’un aveugle recouvre presque la vision et qu’un sourd se remet à entendre. Plus aventureux, Cassou-Noguès postule l’hypothèse d’un toucher sans réciprocité. L’expérience est relatée dans l’épisode intitulé – et c'est un euphémisme – Les Mains papillons. Fantasmée ou non, on conçoit très bien comment une prothèse branchée sur le système nerveux pourrait de diverses façons en modifier les capacités.

Autre effet secondaire du progrès technologique, le « syndrome du thermomètre », qui « consiste à confier à une machine le soin de décrypter ce qui devrait relever d’une expérience à la première personne. » En faisant la somme de toutes les applications déjà existantes qui prétendent nous dicter, en temps réel, ce qu’il nous convient de faire, de mettre, d’avaler, de dépenser, avec qui et comment, à quel moment, de dire, d’écrire, voire de penser, on obtient un monde où l’existence se conduit jusqu’aux limites d’une certaine idée de la perfection et donc de la catastrophe. C’est en tous cas ce que démontrent Roger Thornhill et Eve Kendall, héros de La Mort aux trousses (Hitchcock, 1959), mais aussi de ResoX. Déjà fort peu désirable quand le système fonctionne correctement, ce monde-là ne souffre pas l’idée de la moindre déconnexion.

« — Venant d’une machine, supposant d’obscurs calculs, les humains étaient prêts à accepter des mesures qui allaient contre leurs intérêts, et qu’ils auraient refusées s’ils avaient cru qu’elles venaient des rentiers. Seulement, mettre en scène une machine à gouverner, c’est de fait mettre une machine dans la position de gouverner : on l’aura peut-être programmée pour qu’elle donne les résultats qu’on attend, qu’elle justifie les mesures que l’on veut prendre. On croit pouvoir s’en servir, comme on l’entend, et qu’elle n’est qu’un jouet que l’on manipule. Mais, ce faisant, on place une machine dans la situation de dicter aux humains ses lois. Et comment savoir alors si elle ne dicte pas en effet ses lois ? Comment savoir qui décide ? Au fond, il est impossible de trancher la question. Ce ne sont que deux façons de décrire une même situation. — »

L’auteur nous amène ensuite à réfléchir sur le statut du corps propre lorsque la machine en sollicite certaines zones au détriment de la vie organique dans son ensemble. Il évoque encore un déplacement de l’angoisse quand la mort naturelle disparaît de l'horizon et que la peur de l'accident prend une importance démesurée. Incontournable, la question des relations de pouvoir entre l’humain et la machine ne sera tranchée qu'en ce qu'elle suppose l'avènement d'un nouveau règne, post-organique, une nouvelle forme d'autonomie illustrée par l'émergence des réseaux. Dans sa singularité, comme toute œuvre littéraire au fond, Technofictions nous conduit à nous réinterroger en situation sur les grands sujets tels que la mort, la santé, la mémoire, l’amour et la liberté.

Le futur et le passé ont la même réalité

Cela étant dit, l’écueil que Pierre Cassou-Noguès veut à tout prix éviter, c’est une énumération comme celle qui précède, à la fois trop généraliste et pas assez incarnée, et, qui plus est, amplement rabâchée, dans la presse, sur les réseaux, aux comptoirs des cafés, sur les quais ou devant n'importe quelle machine qui ne marche plus. Car cette évidence que la technique constitue une dépendance et un risque se donne pour une vérité sèche : nul ne sait quoi en faire, nul ne sait comment faire autrement.

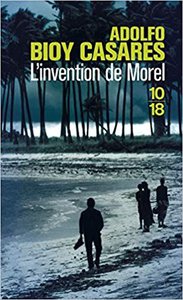

À cet aveu d'impuissance, la fiction peut répondre avec toute la hardiesse et la hauteur de vue dont nous la savons capable. Toutefois ce n'est pas par le haut que l'auteur de Technofictions se propose de rejoindre le grand bain des architectures visionnaires où ces sujets-là se négocient, et ce n'est certainement pas par l'invention d'un monde clinquant de nouveauté qu'il nous touche. Plutôt, c'est en plongeant son travail dans le gisement fictionnel que sont les archives, en reconnaissant que tout récit n’est en soi qu’une addition de récits antérieurs que, à défaut de renouveler la fiction, il espère lui restituer un peu de cette substance qui nous est commune avec elle. À ce stade, nous ne nous tenons plus très loin d'une réalité intermédiaire, comme qui dirait, en sursis, telle que la décrit Bioy-Casares dans sa légendaire nouvelle L’Invention de Morel. De fait, le tableau de cette île peuplée de spectres anticipe largement sur la critique imaginaire de la technologie.

« — Maintenant que la machine a observé les villes que les humains ont bâties, et qu’elle a appris à prendre leur point de vue sur les paysages, la réalité humaine pourrait entièrement s’effacer de la surface de la Terre. Un cataclysme pourrait réduire les villes en ruine, tout engloutir sous les eaux, la machine en garderait le souvenir et en reproduirait les décors comme si rien ne s’était passé. — »

Les personnages qui hantent les nouvelles de Technofictions, Marcel, Albertine, Oriane, Roger Thornhill, Eve Kendall, mais aussi Abe Shub, George Smart et Louis Tick, sont des doubles ; chacun d’entre eux possède un prédécesseur qui lui préexiste dans notre imaginaire. Ces personnages fonctionnent comme ces acteurs trop connus dont on dit que leur visage est comme le palimpseste de tous les rôles auparavant interprétés. On doit à ce feuilletage mémoriel la mélancolie du recueil. Et s’il paraît que plus rien de neuf ne viendra jamais étreindre nos sensibilités lasses, c’est dans ces réminiscences que brûlent des scènes imaginaires qui, elles, ont encore la force d’éclairer notre conscience. Quoique la mélancolie de ces scènes-là dise bien leur goût amer, celui des mondes perdus.

« — C’est une sorte de froid qui ne se sent pas sur la peau mais dans le paysage, comme une menace planant silencieusement au-dessus de l’eau. Rien ne me touche dans ce décor. J’y suis immortel, et prisonnier de murs inexistants. — »

Les liens

Pierre Cassou-Noguès, « Technofictions », Les Éditions du Cerf, 2019 (lien vers l'éditeur)

Toutes les phrases mises en exergue sont extraites du livre.

Catherine De Poortere