Visions

Chacune de ses formes a une allure particulière : il y répond un bruit particulier. Le tout vit avec intensité comme un mécanisme compliqué, aussi précis que hasardeux, comme une horlogerie dont le ressort est la pesanteur d'une masse donnée de vapeur en précipitation. — Francis Ponge

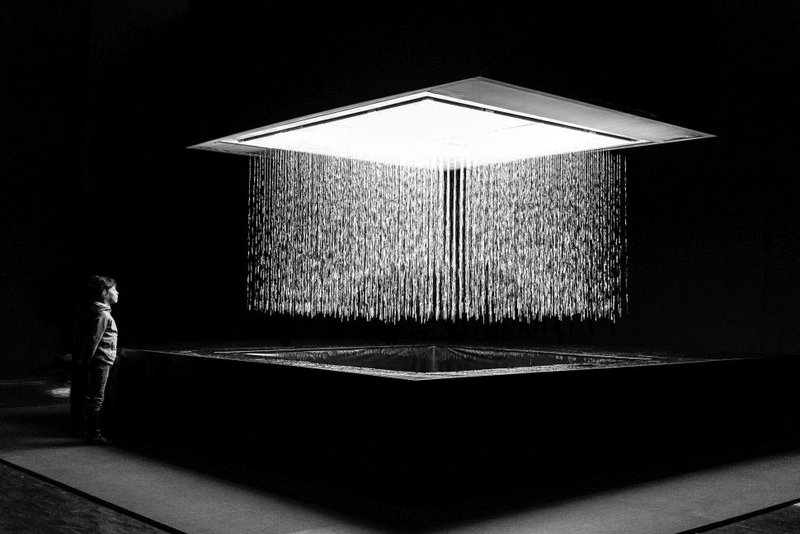

Dans un labyrinthe de couloirs, la Grande Halle a été découpée en six cellules de tailles différentes. Un escalier vient rompre la circularité de ce parcours qui conduit à une cave également partagée en deux unités. C’est un dédale où l’on se perd autant qu’on se retrouve parce que les œuvres ne sont jamais tout à fait les mêmes, jamais tout à fait autres. Pareilles à des fleurs dotées d’une éclosion fulgurante, elles exhibent des formes de vie dont le fin mot s’est perdu, dissipé dans l’air et ce, en dépit des cartels qui tentent en vain d’éventer leurs secrets. On piétine mais, au fil de nos allées et venues, dans la redondance de l’obscurité traversée d’éclairs, la charge de saisissement demeurée intacte nous force à des interrogations sur la nature de ce qu’on voit. Réel, virtuel, concret, abstrait ? En fait tout se mélange, il n’y a pas de parti à prendre pour ou contre les fantômes. Dans ce type de création, les matériaux ne sont pas révolutionnaires, seul ce qui les dirige, les forces, les contraintes auxquelles ils obéissent sont inédites. C’est cette mécanique d'un nouveau genre qui déstabilise.

Une simple déambulation dans ce décor nous donne déjà

à penser quant à la manière dont, malgré elles sans doute, insuffisamment

isolées, les œuvres se rencontrent et se frottent les unes contre les autres ou

se rejettent, nous renvoie à la façon dont, rassemblées sous le siècle de métal

et de verre des Halles, elles composent une seule grande installation, figure

intimidante autant que timide, fragile, éthérée, fugitive, déliquescente – du

contemporain. Elles ne sont pas nombreuses pourtant, les œuvres, huit au total,

portant des signatures plus ou moins connues : Epidemic, Eloise Peroi,

Manuel Talbot, Gwendoline Robin, Maksaens Denis, Louise Vanneste, Marion Tylec,

Nazanin Fakoor, Shiro Takatani, Christian Partos et Ulf Langheinrich. Ensemble,

c’est un corps à plusieurs voix, un chœur vaporeux dont les organes finissent

en lumière et dont l’esprit se vautre dans le concret de la terre, de l’eau et

du bruit. Il y a celles dont la couleur n’est pas forcément absente. Celles qui

ont conservé une trace des corps et celles qui, presque ésotériques, s’en sont délestées.

Les sensuelles, les cérébrales, les agaçantes et les préférées. Certaines aussi

vont jusqu’à entrer en résonance avec vous ; il n’y a pas de place pour

un sentiment de solitude et d’abandon. Détecté, capté, chacun cède un peu de

chair à un orchestre dont les instruments lui sont inconnus et la technique une

énigme. Les enfants, nombreux, sont à la fête, eux qui ne cherchent pas à

comprendre. Dans leurs yeux, la mécanique reçoit sa plus authentique

définition : c’est de la magie !

Une simple déambulation dans ce décor nous donne déjà

à penser quant à la manière dont, malgré elles sans doute, insuffisamment

isolées, les œuvres se rencontrent et se frottent les unes contre les autres ou

se rejettent, nous renvoie à la façon dont, rassemblées sous le siècle de métal

et de verre des Halles, elles composent une seule grande installation, figure

intimidante autant que timide, fragile, éthérée, fugitive, déliquescente – du

contemporain. Elles ne sont pas nombreuses pourtant, les œuvres, huit au total,

portant des signatures plus ou moins connues : Epidemic, Eloise Peroi,

Manuel Talbot, Gwendoline Robin, Maksaens Denis, Louise Vanneste, Marion Tylec,

Nazanin Fakoor, Shiro Takatani, Christian Partos et Ulf Langheinrich. Ensemble,

c’est un corps à plusieurs voix, un chœur vaporeux dont les organes finissent

en lumière et dont l’esprit se vautre dans le concret de la terre, de l’eau et

du bruit. Il y a celles dont la couleur n’est pas forcément absente. Celles qui

ont conservé une trace des corps et celles qui, presque ésotériques, s’en sont délestées.

Les sensuelles, les cérébrales, les agaçantes et les préférées. Certaines aussi

vont jusqu’à entrer en résonance avec vous ; il n’y a pas de place pour

un sentiment de solitude et d’abandon. Détecté, capté, chacun cède un peu de

chair à un orchestre dont les instruments lui sont inconnus et la technique une

énigme. Les enfants, nombreux, sont à la fête, eux qui ne cherchent pas à

comprendre. Dans leurs yeux, la mécanique reçoit sa plus authentique

définition : c’est de la magie !

Le dispositif reste ouvert, complètement dévolu au

visiteur, avide de subjectivité.

Le dispositif reste ouvert, complètement dévolu au

visiteur, avide de subjectivité.

Au fond ce qu’il y a là est fort simple : des corps qui parlent à d’autres corps. Ainsi, par exemple, ce délicieux état de torpeur, cette infime ébriété qui peut être la nôtre en contemplant « la matrice liquide » de Shiro Takatani, Christian Partos et Ulf Langheinrich ne diffère pas de celle à laquelle nous mène la pluie lorsqu'on la regarde un peu attentivement. Nul autre que Ponge ne l’a mieux décrite, et, croyez-le ou non, il n’y a pas de compte-rendu plus exact de l'effet produit par cette « matrice », dans toute son excitante étrangeté, que ce poème né de l'observation d'un phénomène naturel :

« La pluie, dans la cour où je la regarde tomber, descend à des allures très diverses. Au centre c'est un fin rideau (ou réseau) discontinu, une chute implacable mais relativement lente de gouttes probablement assez légères, une précipitation sempiternelle sans vigueur, une fraction intense du météore pur. A peu de distance des murs de droite et de gauche tombent avec plus de bruit des gouttes plus lourdes, individuées. Ici elles semblent de la grosseur d'un grain de blé, là d'un pois, ailleurs presque d'une bille. Sur des tringles, sur les accoudoirs de la fenêtre la pluie court horizontalement tandis que sur la face inférieure des mêmes obstacles elle se suspend en berlingots convexes. Selon la surface entière d'un petit toit de zinc que le regard surplombe elle ruisselle en nappe très mince, moirée à cause de courants très variés par les imperceptibles ondulations et bosses de la couverture. De la gouttière attenante où elle coule avec la contention d'un ruisseau creux sans grande pente, elle choit tout à coup en un filet parfaitement vertical, assez grossièrement tressé, jusqu'au sol où elle se brise et rejaillit en aiguillettes brillantes.

Chacune de ses formes a une allure particulière : il y répond un bruit particulier. Le tout vit avec intensité comme un mécanisme compliqué, aussi précis que hasardeux, comme une horlogerie dont le ressort est la pesanteur d'une masse donnée de vapeur en précipitation.

La sonnerie au sol des filets verticaux, le glou-glou des gouttières, les minuscules coups de gong se multiplient et résonnent à la fois en un concert sans monotonie, non sans délicatesse.

Lorsque le ressort s'est détendu, certains rouages quelque temps continuent à fonctionner, de plus en plus ralentis, puis toute la machinerie s'arrête. Alors si le soleil reparaît tout s'efface bientôt, le brillant appareil s'évapore : il a plu. »

Francis Ponge, Le Parti pris des choses, 1942

Catherine De Poortere

- photos © Les Halles

Jusqu'au vendredi 27 octobre 2017

Les Halles de Schaerbeek

22 rue Royale Sainte-Marie

1030 Bruxelles