Automation, IA, biotechnologies : quelle incidence l'innovation a-t-elle sur l'emploi ?

Sommaire

La question de savoir si le progrès technique s’avère favorable à l’emploi n’est à ce jour pas encore tranchée. Dans l’hypothèse développée par l’économiste Alfred Sauvy (1898-1990), l’innovation qui améliore la productivité entraîne un transfert des emplois d'un secteur d'activité vers un autre. C’est ce qu’on appelle la théorie du déversement, autrement dit celle de la destruction créatrice, selon la formule de l’économiste autrichien Joseph Schumpeter (1883-1950), argument aujourd'hui largement repris par les milieux libéraux. De nombreux éléments vont à l'encontre de cette thèse. Si le secteur des transports ou celui du loisir ont pu, par le passé, tirer des avantages concrets de l'innovation, reste le fait brut qu’une hausse de la productivité telle que certaines machines le permettent réduit la main d’œuvre requise, ce qui représente un allégement économique substantiel pour les investisseurs. Quant aux systèmes envisagés pour remédier à la hausse de chômage consécutive à l'automation et à l'avènement des I. A., que ce soit par le biais d'une taxe robot ou taxe Sismondi, d'une réduction du temps de travail ou d'un revenu universel de base, les discussions dont ces mesures font l'objet témoignent avant tout d'un changement inéluctable dans l'économie travail. Quelles qu'en soient les conséquences pour la société, on notera qu’investir dans des machines qui couvrent le travail d’un certain nombre de personnes est mathématiquement plus rentable que d’engager du personnel. Une tendance qui au départ ne devait concerner que les emplois non qualifiés affecte désormais tous les secteurs de l’activité, en raison notamment du développement des intelligences artificielles. Certes, des marchés se créent, ils représentent une opportunité pour la consommation sans réellement bénéficier à l'emploi. Aussi, leur attrait sur l’imagination toujours avide de changement et de promesse ne suffit pas à garantir la vie meilleure qu'ils promettent.

Dans un futur proche, du travail pour les humains il n’y en aura plus, ou presque. Sans surprise, c’est le tableau que nous renvoie la fiction. Celui d’un monde opéré par des machines, des robots et des androïdes qui, désormais capables de fonctionner seuls, s’acquittent de toutes les tâches autrefois dévolues aux esclaves et aux salariés. Dans une telle configuration, les machines sont moins un sujet de crainte pour les élites que les désœuvrés, ceux qui, en perdant leur travail, ont perdu toute validité économique. Surnuméraires, il faut encore les nourrir alors qu’ils ne rapportent rien. Leur existence a de quoi inquiéter les bénéficiaires des richesses produites, les chefs d’entreprise et les patrons de multinationales entre les mains desquels se concentre aussi tout le pouvoir. Exclure et exiler ne sont pas des mesures de contrôle assez fortes : les bannis peuvent revenir. Et puis, les élites doivent s’assurer une descendance. Ainsi se profilent des sociétés ultra-hiérarchisées au sein desquelles la pauvreté massive devient la donnée secondaire d’un système de sélection fondé à la naturaliser.

L'ère des machines

La Ligne générale, Sergueï Eisenstein, 1926-1929

Les machines viennent à point pour aider les paysans pauvres à embrayer sur la politique industrielle promulguée par Lénine. Le rôle du cinéaste étant d’accompagner le mouvement, il s'agit pour Eisenstein de conduire ses personnages au travers des tempêtes et des orages inhérents à tout grand bouleversement, jusqu'à l'heureuse résolution de leurs tourments. Les difficultés dont triomphent les paysans les grandissent. Leur réussite plaide en faveur du système qui, à n'en pas douter, les soutient autant qu'ils le soutiennent. L'arrivée des machines en est d'ailleurs la preuve. Dans le cadre d'une œuvre de propagande, le cinéaste n’a donc guère d’autre choix que de magnifier la réalité des kolkhozes. Le film, dont le tournage débute en 1926 pour s’achever trois ans plus tard, met ainsi sous silence une situation agricole dégradée devant déboucher sur de nombreuses famines. Pour autant, il importe de prendre très au sérieux ce qu'il dépeint avec justesse, l’enthousiasme des paysans au-devant des machines n’étant pas feint, elles qui les soulagent, tout au moins en partie, d’un labeur démesuré.

Metropolis, Fritz Lang, 1929

Au même moment, un film européen pose un regard bien différent sur l’organisation sociale propre au monde industriel. Nous voici propulsés au XXIème siècle dans une mégapole dont la topographie reprend le partage classique du territoire entre riches et pauvres, dominants et dominés. D'autant que dans la ville basse, aux côtés des ouvriers, sévit tout un arsenal de machines qui ont perdu tout caractère providentiel. Leur taille imposante, la pression qu’elles exercent sur les travailleurs comme le danger de mort qu’elles font peser sur eux concourent à leur conférer les traits d’un monstre. En tant que première force insurrectionnelle, le film fait honneur au sentiment amoureux, mais l’amour seul ne suffit pas à ébranler un monde, il doit s’équiper, prendre les armes. À cet endroit, les machines révèlent leur ambivalence opportune et c’est l’idée que le pouvoir est aux mains de ceux qui ont le contrôle des outils technologiques. Or, ceux-là ne sont pas les ouvriers. Poussant le raisonnement jusqu’à son terme, le film montre que les machines ne font que décupler la force de nuisance de leurs propriétaires, constat que souligne le rôle clé tenu par un robot gynoïde qui, usurpant les traits d’une ouvrière, sème le chaos dans la ville.

Les Temps modernes, Charlie Chaplin, 1936

Y a-t-il une vie en dehors de l’usine ? Oui, nous répond Charlot tandis qu’une image bien connue nous le montre piteusement accroché à un immense engrenage. Le petit homme en salopette échappe donc à la puissance brute de la chaîne de montage pour échouer à l’hôpital avant de poursuivre un temps ses aventures en prison. La situation s’arrange un peu lorsque l’amour se présente à lui sous les traits d’une charmante jeune femme, un peu canaille et primesautière comme lui. Auprès d’elle il retente sa chance sur le marché de l’emploi. Chantier naval, gardiennage, nouveau séjour à l’usine (nouvelle confrontation malheureuse avec les machines), serveur : Charlot ne convient nulle part. Pas démontés pour autant, les amoureux prennent la route, main dans la main. Êtres sensibles de chair et d'esprit, la vie leur tend les bras… mais pas la mécanique déshumanisée de la société capitaliste.

L'avènement des robots et des biotechnologies

Bienvenue à Gattaca, Andrew Niccol, 1997

Un des fondamentaux de la SF consiste à montrer qu’en dehors d’un régime démocratique, la science et l’innovation ne sont plus que des instruments de pouvoir mis au profit des classes dirigeantes. S’inspirant du Meilleur des Mondes de l’écrivain anglais Aldous Huxley (Brave New World, 1931), Andrew Niccol anticipe le mode de fonctionnement d’une société dont le statut inégalitaire aurait été naturalisé. La population serait socialement prédéterminée car soumise à un contrôle génétique rigoureux. Dans un contexte où le travail se fait rare, la pratique de l’eugénisme permet d'en réguler l'accès. Seuls les êtres génétiquement parfaits peuvent prétendre postuler à une fonction élevée. Quant à ceux dont le profil génétique présente quelques défauts (exprimés en termes de risques) ou, simplement ne correspond pas aux normes requises, les emplois de services et travaux d’entretien peuvent les tenir occupés. Sous le contrôle de la science, la marge de contestation se réduit à presque rien. Par un effet de régression qui renvoie l’humanité aux structures sociales de l’Ancien Régime, le sort des pauvres se trouve littéralement inscrit dans leur sang .

A.I., Steven Spielberg, 2001

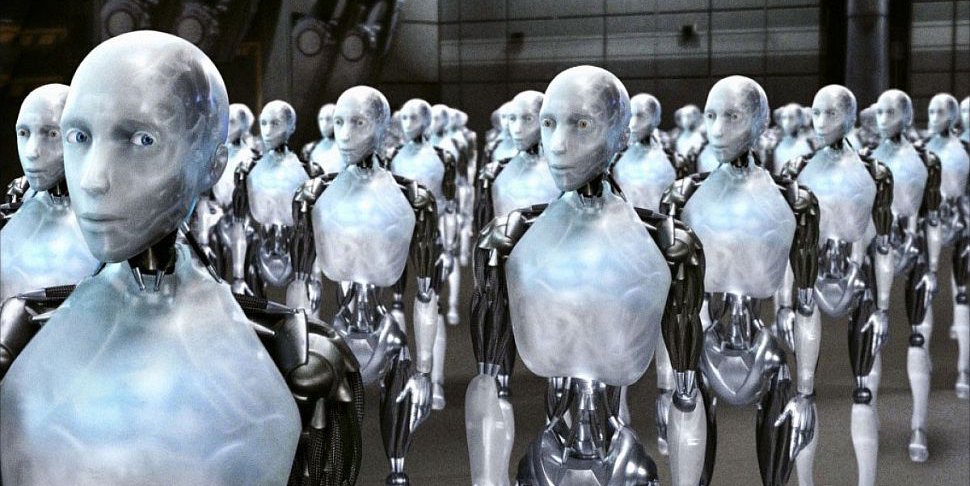

I, Robot, Alex Proyas, 2004

Real Humans, Lars Lundström, Harald Hamrell et Levan Akin, 2012-2014

Vivre dans la compagnie de robots androïdes ne devrait pas poser de problème. Le programme auquel ils obéissent ne leur interdit-il pas de nuire ? Or, ce que ces trois fictions affirment, c’est que même lorsque les robots affichent un comportement irréprochable, la coexistence ne se déroule pas forcément comme la logique le voudrait, dans la paix d’un confort augmenté. Trop d’affects entrent en jeu. À la méfiance, au mépris et à la jalousie que la créature suscite du fait de sa non appartenance à l’espèce humaine viennent se greffer des gestes de violence et d’abus exercés à son encontre en raison de sa condition servile. L’exploitation organisée d’êtres – quoi qu’on en pense – sensibles, ne vient jamais sans un surcroît de cruauté. Bien que l’intelligence artificielle ne se présente encore que comme l’auxiliaire précieuse du travail humain, la crainte de la voir croître en importance et prendre progressivement la place des travailleurs humains n’est jamais absente de l’accueil négatif qu’elle reçoit.

Le remplacement

Wall-E, Andrew Stanton, 2008

Le remplacement étant advenu, il ne semble pas avoir porté préjudice à l’espèce humaine. La paix règne partout dans l'espace. Si l’humanité a dû fuir, c’est en raison de la pollution qui a rendu la Terre inhabitable. Parquée dans d’immenses vaisseaux, elle jouit de vacances éternelles, sa survie dans le plus grand confort étant assurée par un peuple de robots dont le champ de compétences couvre la totalité des services. Cela pourrait ressembler à une utopie sauf que l’oisiveté ne profite pas vraiment à ceux qu’elle maintient dans un état végétatif. L’abondance matérielle dans un désœuvrement saturé de loisirs paraît ici bien plus destructrice que n’importe quelle activité menée à son maximum d’intensité, plus nocive même que le chômage, une précarité économique qui pousse à la révolte. Ici les cohortes de privilégiés ne manquent de rien. C’est l’excès sous toutes ses formes qui les mine : obèses, infantilisés, les humains sont désormais incapables d’entreprendre quoi que ce soit. Ce qui, de fait, laisse toute latitude aux robots pour s’emparer du pouvoir.

Trepalium, Vincent Lannoo, 2016

L’étymologie que convoque le titre de cette série n’est pas le commentaire adéquat pour son contenu. Dans la société qui s’y trouve dépeinte, le travail n’est plus une torture mais un privilège. Ceux qui n’en ont pas sont exclus de la cité. Le caractère énigmatique sinon aberrant de cette fiction ne réside pas dans l’hypothèse d’une rareté telle du travail qu’il devienne une condition désirable. Ce que cette dystopie a d’étrange, d’invraisemblable voire de profondément apolitique, c’est que toute trace de technologie récente s’en trouve gommée. Pas d’Internet, pas de smartphones, pas d’automatisation : il n’est vraiment question que de l’emploi et de ce qu’il en coûte de ne pas appartenir à la caste des actifs. En l’absence d’objets transitionnels qui puissent éventuellement relier cette société du futur au monde actuel, la fiction donne l’impression de simplement chercher à monter une situation anxiogène tout en la déconnectant des réalités présentes qui auraient pu y conduire. Toutefois ce déplacement de focale présentant comme un fait accompli une situation en devenir peut d’une certaine façon rendre compte de l’état d’esprit d’une société catastrophée qui se montre incapable d’agir sur les causes de ce qui la conduit à sa perte.

Catherine De Poortere

Cet article fait partie du dossier Le travail et l'argent.

Dans le même dossier :