La peinture vue par le cinéma

Sommaire

- José Luis Lopez-Linares : Le Mystère Bosch (2016)

- Werner Herzog : La Grotte des rêves perdus (2010)

- André Delvaux : Met Dieric Bouts (1975)

- Corinna Belz : Gerhard Richter Painting (2011)

- François Lévy-Kuentz : Yves Klein, la révolution bleue (2006)

- Edo Bertoglio : Downtown ’81 (1981/2000)

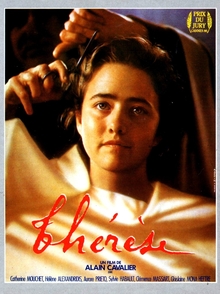

- Alain Cavalier : Georges de La Tour (1997)

- Martin Scorsese : New York Stories – 1. Life Lessons (1989)

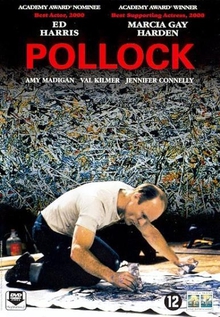

- Ed Harris : Pollock (2000)

- Hopper vu par : collection de courts métrages (2012)

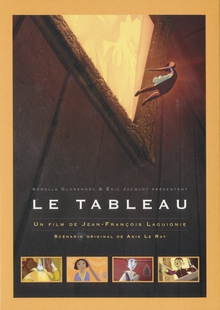

- Jean-François Laguionie : Le Tableau (2011)

- Gueorgui Chenguelaia : Pirosmani (1969)

José Luis Lopez-Linares : Le Mystère Bosch (2016)

Œuvre emblématique du primitif flamand Jérôme Bosch, Le Jardin des délices est le sujet unique de cette réalisation signée José Luis Lopez-Linares. Structuré en triptyque, le tableau se lit donc de gauche à droite, depuis une représentation du paradis jusqu’à une vision infernale d’une humanité déchue. Fait de plans serrés et de lents travelings sur les mille détails qui constituent cette exécution picturale, Le Mystère Bosch met en exergue la plus-value du médium documentaire par une immersion visuelle et contextuelle, levant un pan du voile posé sur la polysémie symbolique de son objet d’étude. (SD)

Werner Herzog : La Grotte des rêves perdus (2010)

L’œuvre documente le passage de Werner Herzog et son équipe de tournage dans les entrailles de la grotte Chauvet, l’un des sites majeurs de l’art pariétal en France. Narré en voix off par le réalisateur lui-même, La Grotte des rêves perdus fait émerger des images de peintures rupestres datées d’environ 32 000 ans. Inventeurs d’une sorte de proto-cinéma, ces humains du paléolithique suggéraient déjà le mouvement à travers leurs représentations de bisons, chevaux et autres aurochs, exécutées sur des parois multidimensionnelles. Dans cette perspective, le film n’est jamais qu’un nouvel outil de transmission, au même titre que les médiums préhistoriques qu’il ramène à la vie. (SD)

André Delvaux : Met Dieric Bouts (1975)

Cet essai commence par un parallèle entre deux contrats : celui entre le peintre flamand du XVe siècle et de riches commanditaires, et celui entre André Delvaux, Ivo Michiels (scénariste) et la VRT (radio et télévision flamande) à propos d'un documentaire sur Dieric Bouts. À travers l'élaboration du film, les auteurs cherchent à capter « quelque chose » de l'artiste en cherchant une résonance entre eux et lui, à travers les lieux de naissance et de mort du peintre et leurs propres lieux de vie. Un classique du film d’art faisant alterner avec une grande habileté les œuvres du peintre flamand avec des paysages nimbés de l’irremplaçable lumière du Brabant. (MR)

Corinna Belz : Gerhard Richter Painting (2011)

Entre avril et septembre 2009, Gerhard Richter travaille sur une série de peintures abstraites de grand format. La cinéaste Corinna Belz a eu accès à son atelier. C’est dans l’intimité du lieu que sa caméra consigne, longuement et dans le silence, les gestes et le travail physique de l’artiste… jusqu’à ce qu’il s’arrête, en plein désarroi : « ça ne marche pas… »

Lorsqu’il se sait observé – une des pires choses au monde pour lui –, Gerhard Richter bouge différemment et n’est plus en connexion avec son œuvre. « La peinture est une activité secrète », lui dit-il. Il faudra revenir plus tard… et le tournage du film dans l’atelier pourra peut-être se poursuivre. (MR)

François Lévy-Kuentz : Yves Klein, la révolution bleue (2006)

L’essentiel de l’œuvre documentaire de François Lévy-Kuentz est consacré aux films d’art et le portrait d’Yves Klein est l’un des plus beaux qu’il ait réalisés. Pour approcher au mieux le parcours fulgurant et la démarche de cet artiste épris d’absolu, peu compris de ses contemporains et, pour beaucoup encore, réduit à ses monochromes, le cinéaste mêle d’innombrables images d’archives (notes, photos, films et reportages) et scènes de reconstitution dont les images, travaillées au moyen de filtres, s’enchâssent harmonieusement aux documents d’époque. Ce récit d’une vie artistique qui ne dura que quelques années, aussi brève qu’intense, nous est racontée à la manière d’un autoportrait. (MR)

Edo Bertoglio : Downtown ’81 (1981/2000)

Tourné en 1981, et finalement monté en 2000 (ce qui explique le doublage un peu maladroit), ce film oscille entre fiction et documentaire. Il suit les déambulations dans les rues de New York du jeune Jean-Michel Basquiat, graffeur et peintre, avant qu’il ne soit découvert par le monde de l’art. Evincé de son logement, il tente de vendre un de ses tableaux, rencontre ses amis musiciens, et le soir, va de concert en concert. Ce film montre quelques tags créés en live par l’artiste. Il est en même temps un instantané de la scène musicale new-yorkaise de l’époque (la no wave), avec Debbie Harry dans un court caméo. (ASDS)

Alain Cavalier : Georges de La Tour (1997)

Par une approche très personnelle, Alain Cavalier interroge une œuvre. Il nous dit, presque sur le ton de la confidence et dans l’intimité d’un plateau de tournage plongé dans le noir – une référence directe aux œuvres claires obscures de l’artiste –, que nous ne savons pas grand-chose de la vie de Georges de La Tour. C’est donc par petites touches, d’habiles mises en scène et en s’impliquant physiquement (gros plans sur ses mains, manipulant des objets ou montrant des détails de peintures) que le cinéaste établit un dialogue entre lui (en quoi les œuvres résonnent en lui) et l’artiste du XVIIe siècle, dans un va-et-vient entre passé et présent, entre peinture et cinéma, n’oubliant jamais à qui il s’adresse en premier lieu : nous, qui les regardons. (MR)

Martin Scorsese : New York Stories – 1. Life Lessons (1989)

Life Lessons est le premier moyen métrage du triptyque New York Stories. Un peintre en manque d’inspiration, obsédé par son assistante et platonique amie. Tourmenté par son corps, ses courbes, ses traits. La belle et glaciale princesse, comme la Turandot de Puccini, qui gémit dans l’atelier. Le potentiel sexuel de la muse jaillit sur cette immense toile blanche non encore consommée. Le pinceau s’agite de manière tranchante. Les couleurs se superposent. Il s’allie à cette pulsion et l’objet de sa pensée prend enfin forme. Avec le bouleversant Whiter Shade of Pale en fond sonore. (StS)

Ed Harris : Pollock (2000)

Pollock, c’est l’histoire de la rencontre entre une femme et un homme. Quand Lee Krasner, elle aussi artiste, découvre le peintre Jackson Pollock à New York en 1940, elle tombe amoureuse de lui et décide de le soutenir contre vents et marées. Il est alcoolique et a des crises psychotiques ; elle est son roc et l’encourage en toutes circonstances, même si cela signifie de mettre sa propre carrière entre parenthèses. Réalisé et joué par Ed Harris, ce biopic montre le travail du peintre au quotidien mais aussi le fonctionnement du milieu de l’art new-yorkais dominé à l’époque par des personnalités comme Peggy Guggenheim. (ASDS)

Hopper vu par : collection de courts métrages (2012)

Contemporaine à ses débuts, l’œuvre de Hopper a toujours été l’objet d’un intérêt revendiqué de la part du cinéma, subjugué par un art de la représentation doté de tous les attributs d’une mise en intrigue. Une influence que ces huit courts métrages entreprennent de formaliser au départ de tableaux choisis parmi les plus célèbres. Forcée l’entrée, la parole devient abondante et ce sont les femmes qui la prennent, elles qui, chez le peintre américain, subissent leur solitude. Toutefois, s’il s’agit d’élucider par le regard ce qui est peint, aucun de ces films n’y parvient. C’est en vain que le cinéma tente de briser un silence et une immobilité qui le désignent comme superflu. (CDP)

Jean-François Laguionie : Le Tableau (2011)

Imaginons les personnages d’un tableau. Imaginons qu’ils puissent parler, se mouvoir, sortir de leur cadre. Jusqu’où n’iraient-ils pas pour se trouver une origine, un créateur, une réponse quant à leur existence même ? L’inventaire de toutes les postures, comportements et actions que pourraient entreprendre ces figures nécessairement rivales (l’histoire de l’art ne les met-elle pas en compétition ?) offre au cinéma d’animation une bien noble façon de renforcer sa propre puissance plastique. Et pourtant, selon ce dispositif qui le tient pour iconique, l’art pictural n’abandonne pas à l’animation ce qui est au principe de sa forme : la matière même de la peinture. (CDP)

Gueorgui Chenguelaia : Pirosmani (1969)

Né en Kakhétie en 1862, Nikolos Pirosmanachvili, dit « Pirosmani » est un peintre naïf géorgien. Cinquante ans après sa mort, Gueorgui Chenguelaia lui consacre un film aussi singulier que convaincant. Construit sur une série de saynètes en forme de tableaux vivants, Pirosmani marque les esprits par son non-naturalisme, sa stylisation esthétique, la frontalité de sa mise en scène (mais, certes rares, les quelques travellings du film en sont d’autant plus beaux). Enfin, il doit beaucoup à Avtandil Varazi, artiste peintre lui-même, à la fois décorateur et acteur principal, qui traverse le film comme une sorte de Buster Keaton triste. (PD)

Une médiagraphie à l’initiative de la bibliothèque Romain Rolland d’Evere et en partenariat avec PointCulture.

Avec les contributions de Catherine De Poortere, Anne-Sophie De Sutter, Delwart Simon, Marc Roesems et Stanis Starzinski.

Cet article fait partie du dossier Médiagraphies | 2022-25.

Dans le même dossier :