Rodolphe Legros - Weekend in Haïti

Sommaire

Alan Lomax In Haïti (Harte Rec., 2009. Enregistrement 1936-1937)

Rodolphe Legros appartient à cette génération de musiciens qui ont fait le lien entre le merengue et le folklore haïtien. Il voyageait souvent dans l’arrière-pays en quête d’inspiration, et y traquait les mélodies anciennes dont seuls les paysans se souvenaient. C’est ce répertoire qu’avait déjà collecté Alan Lomax entre 1936 et 1937. Envoyé en Haïti par la Bibliothèque du Congrès, il parcourt le pays et enregistre plus de cinquante heures de musique, ici rééditées dans un coffret de 10 cds. Les styles abordés sont très divers, de la mizik savant au meringue, en passant par des chants de twoubadou et les contredanses. On y ressent également l’influence du vaudou et du carnaval.

Music Of Haïti, Vol.I: Folk Music Of Haïti (Folkways, 1952)

Enregistré quelques années plus tard par Harold Courlander, et publié en 1952 par le label Folkways, ce disque présente un panorama des musiques traditionnelles du pays. On y retrouve des chants et danses des cultes afro-américains (Ibo et Vodoun, invocation aux loas), des chants de travail, de critique sociale, de Carnaval, ainsi que des chansons romantiques accompagnées à la guitare. Comme Legros, il se concentre sur la culture orale des paysans des montagnes haïtiennes, et met en avant les héritages culturels africains conservés dans l’île et parfois disparus dans leurs pays d’origine.

Musiques paysannes d'Haïti: Fond-Des-Nègres, Fond-Des-Blancs (Buda Musique, 1997)

Enregistré dans les années 1990 par Charles Najman et Emmanuelle Honorin dans les villages de Fond-Des-Nègres et Fond-Des-Blancs, ce disque présente presqu’intact ce même répertoire. Quelques ensembles jouent diverses musiques paysannes, très proches de la tradition: rara, cérémonies rituelles vaudoues, auxquels se mêlent des souvenirs des occupants espagnols et français, sous forme de contredanses, polka, menuets, et quadrilles. Ce mixage culturel donnera naissance à la biguine, au merengue dominicain et à la meringue haïtienne. La première plage, « Twa fey » est une version du morceau « trois feuilles » de Rodolphe Legros.

Haïti: meringue & konpa 1952-1962 (Fremeaux & Associes, 2015. Enregistrement 1952-1962)

Les compositions de Dodof Legros ont été si souvent reprises que l’on oublie parfois de lui créditer certaines de ses chansons. Cette anthologie, au demeurant excellente, présente ainsi sa chanson « Déclaration paysanne » sous mention « auteur inconnu ». Le morceau est ici interprété par Jean-Louis Destiné, avec qui Legros a joué son dernier concert à Montréal, quelques jours avant sa mort. En dépit de cet oubli, ce double disque présente de manière particulièrement claire et pertinente l’évolution de la musique populaire haïtienne ainsi que celle de la contredanse et des rythmes africains jusqu’au konpa.

La Paloma: One Songs For All Worlds (Trikont-Indigo, 1995)

Les musiques de cette époque sont très fluides et empruntent généralement les unes aux autres. Un des morceaux les plus célèbres de Rodolphe Legros, « Manman Nanotte » cite la mélodie de « La Paloma ». Composée aux alentours de 1863 par le compositeur basque Sebastiàn Iradier, cette habanera a connu un destin proprement étonnant. Elle a connu de nombreuses métamorphoses, musicales bien sûr, se transformant à chaque passage de frontière pour adopter le costume local, mais aussi des renversements de signification, à chaque traduction. Le label Trikont a consacré six albums à ce seul morceau, rassemblant près de deux cents versions.

Dominican Republic Merengue (Frémeaux & Associés, 2014. Enregistrement 1949-1962)

Haïti et la République dominicaine se partagent non seulement une île mais aussi une histoire et une musique, appelée méringue d’un côté et merengue de l’autre. Lorsque les deux pays se sont séparés, les deux genres se sont subtilement éloignés. Les bases rythmiques sont restées communes aux deux mais la méringue a pris un tour plus doux, plus nostalgique, tandis que le merengue restait une dance de la campagne, plus rude. Snobée par la bourgeoisie, qui lui préférait la tumba francesa, elle a été toutefois déclarée « dance nationale officielle » par le dictateur Rafael Trujillo dans les années 1930.

"Haïti Chérie" Méringue: Buckle-Rubbing Street Music (Corason, 1989 Enregistrement 1983)

Enregistré en 1983 dans les rues de Port-au-Prince, ce disque montre la manière dont les Ti bands, des petits groupes de cinq ou six musiciens, se rassemblent pour continuer à jouer la musique de style méringue. Comme à l’époque de Rodolphe Legros, leur mélange des traditions européennes et africaines est proche du merengue dominicain mais plus lent, plus rêveur, et incorpore des traces de calypso et de son cubain. Les groupes sont composés de banjo ou guitare, d'un lamellophone manouva et de percussions (conga, maracas, guiro, clave), et jouent autant pour les touristes que pour leur propre plaisir.

Parfum des îles: Florilège antillais de l'après-guerre (Frémeaux & Associés, 2004. Enregistrement 1946-1950)

Si la méringue est d’origine haïtienne, la biguine, très populaire dans toutes les Antilles francophones mais aussi en métropole, est originaire de Saint-Pierre, en Martinique. Elle a évolué depuis le milieu du 19e siècle pour devenir une des musiques de danses les plus en vogue dans l’entre-deux-guerres. Jean-Pierre Meunier entame ici, pour le label Frémeaux et associés, un survol des musiques antillaises « à l’ancienne ». Il propose sur ce disque une série de biguines, de valses et de mazurkas créoles interprétées par la fine fleur des clarinettistes antillais de l’après-guerre.

Barel et Honoré Coppet : Biguine et merengue (Fremeaux & Associes, 2013. Enregistrement 1956-1959)

Ce nouveau volume de la série consacré par Jean-Pierre Meunier à la biguine s’intéresse à l’engouement en France pour les musiques créoles. Après la biguine, la France découvre dans les années 1950 le merengue, la nouvelle danse qui fait fureur aux États-Unis. Associée au jazz, ainsi qu’aux musiques afro-cubaines, caribéennes et antillaises, le style sera adopté par les orchestres des cabarets de Paris. Les frères martiniquais Barel et Honoré Coppet vont s’emparer de ce rythme et le créoliser pour en faire l’un des plus gros succès de la danse antillaise dans le club « La Canne à Sucre ».

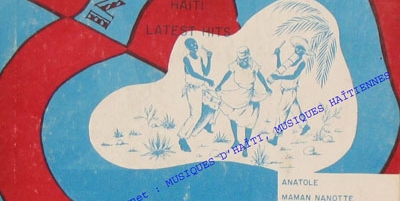

Musical Trip To Haiti (Bomba)

Cet enregistrement est une réédition d’un album de Raoul Guillaume et son groupe, publié à l’origine par Ansonia, un label indépendant de musique latine et afro-caribéenne fondé par le producteur portoricain Rafael Pérez Davila et établi à New-York. Cette version comprend des morceaux supplémentaires provenant de deux autres disques du même label : Music Of Haiti - Volume 2, qui rassemblait des enregistrements de l’Ensemble Aux Calebasses, l’Ensemble Du Riviera Hotel et Murad Pierre et son Ensemble, et Haitian Merengue de l’Ensemble Wéber Sicot. Ces disques avaient été enregistrés par Joe Anson, producteur haïtien et manager du label Ibo.

Tanbou toujou lou. Meringue, kompa kreyol, vodou jazz... (Ostinato Records, 2016. Enregistrement 1960-1981)

Dans les années 1960, la musique haïtienne évolue vers des genres plus dansants, plus percussifs. C’est entre autres l’époque du vodou-jazz qui incorporait les rythmes vaudous et des touches afro-créoles à la meringue. Parmi les groupes de ce style se trouvait le Super Jazz des Jeunes de René Saint Aude, dont la vedette était le chanteur Gérard Dupervil. En 1979, il sortira le disque Gérard Dupervil interprète Les Chansons Immortelles De Dodof Legros. Sur cette compilation figure le Super Jazz des Jeunes, ainsi que quelques morceaux des élèves et protégés de Dupervil, Jean-Baptiste Nemours et Wébert Sicot.

Super Ensemble Jean-Baptiste Nemours - Haïti - Les Trois Dangers (IBO International, 1965)

Alors que Rodolphe Legros part chercher en Amérique du Nord une fortune qu’il ne trouvera pas, la compétition s’engage pour le remplacer. Dans le cabaret Cabane Choucoune de Pétion-Ville, le musicien Jean-Baptiste Nemours et son orchestre, l’ensemble aux calebasses, développent un nouveau style, le konpa dirèk. Comme son nom l’indique, le style se veut plus simple et plus immédiat que le vaudou-jazz de Jazz des jeunes. Le genre qui mélangeait meringue, jazz, influences latines et guitares électriques, deviendra rapidement le nouveau son de Port-au-Prince et la bande-son de la dictature de Duvalier.

Webert Sicot : Chansons souvenirs (Marc, 1980)

S’ils ont débuté ensemble au sein du groupe Conjunto International, Jean-Baptiste Nemours et le saxophoniste Weber Sicot sont par la suite devenus des rivaux irréconciliables. Tous deux revendiquent la paternité du style konpa dirèk, et surtout la suprématie des clubs et des ondes d’Haïti. Après avoir quitté l’Ensemble Aux Calebasses de Nemours, il fonde sa propre formation, le Super Ensemble Cadence Rampa. La concurrence entre les deux leaders sera féroce, et entrainera de nombreux coups bas. Chacun en Haïti devait choisir son camp et la lutte se poursuivra jusqu’à leur réconciliation en 1981.

Haïti direct. Big band, mini jazz & twoubadou sounds (strut records, 2014. Enregistrement 1960-1978)

On trouve à nouveau sur cette anthologie le Super Jazz Des Jeunes, mais aussi le groupe Ibo Combo, un des tout premiers mini jazz haïtiens. Digne héritier de l’Ensemble Ibo Lélé de Rodolphe Legros, il a pris sa suite pour animer, dans les années 60, les soirées de l’hôtel Ibo Lélé. Pendant plus d’une décennie, le groupe a fait danser la jeunesse de Port-au-Prince sur des rythmes sophistiqués, mélangeant jazz et konpa dirèk. Avec d’autres formations, les Shleu-Shleu, les Vikings, les Loups Noirs, ils ont lancé la mode de ces orchestres, plus petits que les big-bands, mais avec une importante section rythmique.

Shleu-Shleu - Original Shleu-Shleu (Edenways, 1996. Enregistrement 1976)

Le groupe Shleu-Shleu, parfois écrit chleu-chleu, a été fondé en 1965. C'est lors de leur première représentation à Cabane Choucoune que les Shleu-Shleu ont été qualifiés de " Mini Jazz " par Nemours Jean-Baptiste. La légende raconte qu’il a voulu comparer cette formation, petite par rapport aux big bands du jazz, à la mini-jupe, dont la mode venait de débarquer en Haïti. S’ils sont les premiers à adopter le nom, d’autres groupes avant eux pratiquaient déjà cette nouvelle musique, comme les Frères Dejean, les Ambassadeurs ou le groupe Ibo Combo, créé en 1962 sur la base de l'Ensemble Ibo Lele.

Disques Debs International, VOL.1 (Strut Records, 2018. Enregistrement 1960-1972)

Établi à la Guadeloupe, le label Disques Debs a été pendant cinquante ans une référence incontournable de la musique créole. Fondé dans les années 1950 par Henri Debs, il a publié des centaines de disques dans des genres allant de la biguine au reggae et du boléro au zouk. Ce premier volume couvre les débuts du label et les grands orchestres de la région. Il présente des formations guadeloupéennes comme l’Orchestre Caribbean Jazz, les Maxels ou encore le propre sextette d’Henri Debs, mais aussi l’orchestre trinidadien de Cyril Diaz et des groupes haïtiens comme Raymond Cicault et son Orchestre Volcan ou les Shupa Shupa d’Haïti.

Ti-Coca & Wanga-Nègès : Colibri (Accords croisés, 2007)

Actif depuis les années 1980 au « C’est si bon » de Pétion-Ville avec son groupe Wanga-Nègès, le chanteur Ti-Coca mélange les styles et les distribue dans le désordre. Aussi à l’aise dans la biguine et les contredanses d’antan que dans le kompa moderne, il chante l’amour qui va bien, l’amour qui va mal et parsème le tout, comme dans le calypso, de sous-entendus légèrement (ou pas) grivois. Outre quelques morceaux traditionnels d’inspiration vaudou, il reprend les chansons des anciens comme Raymond Chavannes ou Rodolphe Legros, dont il interprète ici « Bon Vizé », un texte rempli de doubles-sens.

Toto Bissainthe : Haïti Chanté (Le Chant Du Monde, 1983)

Née en 1934 en Haïti, la chanteuse Toto Bissainthe a toutefois passé la majeure partie de sa vie en exil à Paris, durant la dictature de Jean-Claude Duvalier. Elle a continué à chanter sa terre natale et son peuple, particulièrement sa classe ouvrière et ses paysans. Également active au théâtre et au cinéma, elle a été une figure importante de la diaspora, jusqu’à son retour au pays où elle a vécu de 1986 à sa mort en 1994. Porte-parole à l’étranger de la culture populaire haïtienne, elle a diffusé la musique ancienne et les chants vaudous, cherchant à contrebalancer l’usage démagogique qu’en faisait le régime.

90 Degrees Of Shade: Hot Jump-Up Island Sounds From The Car. (Soul Jazz Records, 2014. Enregistrement 1946-1973)

Plus généraliste, ce double cd du label Soul Jazz explore la diversité des styles de musiques des Caraïbes, ainsi que celles de la diaspora de New York, des années 1950 et 60: mambo, calypso, goombay, mento, merengue, compas et musique de culte. Il survole des pays comme le Venezuela, les Bahamas, Cuba, la Jamaïque, Porto-Rico, Panama, la République dominicaine et Haïti. On y trouve Guy Durosier, qui interprète « Anatole », une chanson de Rodolphe Legros. Arrangeur et membre de l’orchestre ibo Lele depuis ses débuts, il s’était lui aussi installé au Canada pendant plusieurs années.

The Rough Guide To The Music Of Haïti (World Music Network 2002)

Afin de poursuivre l’exploration des musiques haïtiennes, ce Rough Guide présente les musiques anciennes et récentes du pays, et notamment celles inspirées des traditions. On y trouve du kompa, du rap, des chansons de style twoubadou, du mini-jazz, et de la mizik rasin. Parmi les artistes figurent entre autres le Super Jazz Des Jeunes et Jean-Baptiste Nemours, déjà cités plus haut, ainsi que l’orchestre d’Issa el Saieh, un autre grand nom des années 1940 et 50, dont le chanteur était Guy Durosier. Celui-ci faisait partie de la sélection de Rodolphe Legros, quand il a fondé l’Orchestre Ibo Lélé.

Une médiagraphie de PointCulture réalisée par Benoit Deuxant

À l'occasion de la Blackout Session du 13.12.2024 à l'Atelier 210 (Etterbeek) consacré à l'album Weekend in Haiti de Rodolphe Legros