Médiagraphie « Sauvage ? » (chapitre 1) : Les sauvages des légendes

Sommaire

La Féline (Cat People) - Jacques Tourneur (1942)

Chatte, minou, minette et en anglais pussy cat ou simplement pussy… nul n’ignore ce que, depuis des siècles, les mots félins désignent. A Hollywood en particulier, où l’on aime rien tant qu’une belle fourrure parée de griffes, il ne peut subsister aucune innocence quant à ce qui, dans le registre du féminin, ne relève même plus de la métaphore. Aussi lorsqu’en 1942, sous le strict contrôle du code Hays, trois hommes, dont le futur génie de la série B Jacques Tourneur, s’attellent ensemble à l’écriture d’un scénario devant répondre au titre Cat people, il ne leur faut pas chercher bien loin pour trouver la femme…

Elle s’appelle Irena Dubrovna, elle a des origines serbes et vit à New York. C’est aussi une artiste dotée d’un solide coup de crayon. Son talent lui vaut d’être remarquée par un jeune homme alors qu’elle se trouve au zoo à dessiner la panthère qui se morfond dans sa cage. Ayant à peine fait sa connaissance, il décide de l’épouser mais la déception le guette. Avec son mari, Irena refuse tout contact physique sous prétexte qu’une vieille légende de son pays raconte qu’elle pourrait bien se métamorphoser, sous l’emprise de la passion, en une créature féroce capable de le dévorer.

On passera sur le fait qu’après avoir envoyé Irena chez le psy, l’homme s’empressera d’aller trouver consolation dans les bras d’une autre, ce qui importe ici c’est de noter avec quelle redoutable acuité le film parvient à rendre compte des enjeux politiques qui se nouent entre le réel et les croyances. Que ce soit sur le plan sexuel, celui du mariage ou de son statut d’immigrée, Irena est en défaut de tout ce qui pourrait faire d’elle une bonne épouse et une honnête citoyenne américaine. S’il est commode de rabattre la monstruosité féline sur une hypothèse de désir réprimé, la psychanalyse passe néanmoins sous silence la dimension d’effroi social qui, avant toute chose, crée le monstre. Irena est une sauvage dans tous les sens du terme, sauvage parce que femme, artiste, étrangère, sauvage par naissance : fruit coupable d’un ailleurs barbare, violent et sanguinaire.

C’est ici que le talent d’illusionniste de Tourneur fait merveille. Avec une remarquable économie de moyens, sa mise en scène toute en jeux d’ombre rend admirablement justice au piège qui se referme sur Irena. La panthère n'incarne pas la vérité de la jeune femme, pas plus d'ailleurs qu'elle n'en figure le légitime mouvement de révolte. En réalité, ce à quoi la forme féline donne chair c'est au regard du mari, celui d'une société d'hommes que la puissance attire à condition qu'elle lui soit soumise, quitte à la mettre en cage. [CDP]

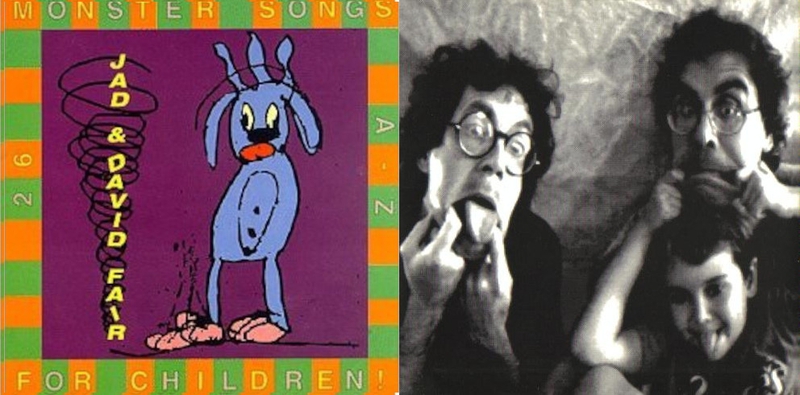

Sing Your Little Babies to Sleep – 26 Monster Songs for Children - Jad Fair & David Fair (1998)

Bigfoot is like the Abominable Snowman… Only, he’s a different kind… — Robinson Fair

Vers 1974, sous influence de gloires locales protopunk telles que le MC5 ou les Stooges, les frères Jad et David Fair fondent dans une chambre de la maison parentale à Uniontown dans le Michigan leur groupe ½ Japanese.

Au début des années 1990, interrogés par le cinéaste Jeff Feuerzeig pour le documentaire Half Japanese : The Band That Would Be King (1993), ils déclarent qu’à leurs yeux, il existe deux sujets de chansons : « love songs and monster songs ». Dans l’intervalle, David Fair avait exprimé le souhait de quitter le groupe à l’âge de trente ans, ce qu’il fait – à l’exception de quelques réapparitions très ponctuelles – au premier tiers des années 1980. Au milieu des années 1990, c’est dans un registre beaucoup plus calme et acoustique, dans une sorte de registre de « blues pour enfants » qu’ils consacrent un album entier aux monstres sous forme d’un abécédaire de 26 chansons-miniatures (de A comme Abominable Snowman à Z comme Zombie). Quelques « grands velus » cités dans le premier chapitre du livre d’Alexandre Galand et Delphine Jacquot comme l’abominable homme des neiges, Bigfoot ou le Yeti ne manquent pas à l’appel.

Chaque morceau chanté est mis sur orbite en une introduction parlée d’une phrase ou deux par Robinson Fair, jeune fils de David (et donc neveu de Jad). [P.D.]

The Witch - Robert Eggers (2015)

Dans les années 1630, en Nouvelle-Angleterre, une famille de colons quitte le village dans lequel ils habitaient, chassés à cause de leur puritanisme extrême. Ils s’installent dans un territoire sauvage, à la limite d’une forêt mystérieuse. William et son épouse Katherine, ainsi que leur fille Thomasin, leur fils Caleb, les jumeaux Mercy et Jonas et le nouveau-né Samuel commencent une vie isolés de tous, comptant sur une hypothétique récolte de maïs pour subvenir à leurs besoins. Un jour, Samuel disparaît lors d’un jeu avec sa grande sœur et la seule cause possible envisagée par les parents est un enlèvement par une sorcière.

Thomasin s’attelle à toutes les tâches que lui impose l’entretien d’une maison, l’élevage du petit bétail et la culture des champs mais divers événements bizarres arrivent. Face à son comportement qui est considéré comme étrange, elle est rapidement accusée par ses parents de s’être ralliée aux sorcières de la forêt. Mais si on y réfléchit bien, n’est-ce pas juste un prétexte lié à une incompréhension face à la différence ? Et de la part de Thomasin, un moyen de s’échapper de son rôle de femme soumise, au service des hommes et de la religion ?

Robert Eggers s’est plongé dans le monde fermé des premiers colons arrivés en Amérique, décrivant avec précision la vie de ces communautés et leur foi profonde qui a pu engendrer des dérives comme cette croyance aux sorcières et aux pouvoirs du mal. Même si le film lorgne vers l’horreur et le fantastique, jusque au bout reste la question de savoir si Thomasin était vraiment une sorcière ou simplement une femme qu’on a poussée dans ses derniers retranchements. [ASDS]

Un satyre cornu - Gabriel Bataille (1614)

La forêt, au Moyen-Âge, est le lieu où se concentrent toutes les peurs, toutes les angoisses. Qui ose encore se promener seul au centre d’un bois épais, par une nuit sans lune, hors des chemins, à l’écoute des craquements insolites et des froissements anxiogènes ?

C’est là que vit l’« homme sauvage », un être mythique, apparenté à Sylvain, le dieu romain des forêts. Couvert sur tout le corps d’un pelage, à l’exception des mains, des pieds et du visage,

Une danse médiévale où les figurants se travestissent pour ressembler au sauvage, associé à Orcus, divinité proche de Pluton et qui donnera le mot « ogre » et les Orques de Tolkien, et à Maïa. déesse de la terre et de la fertilité. Car la femme sauvage aussi existe, portant les noms de Fauna, Lamia, Holzmoia.

Le sauvage fait directement penser au satyre, ou faune pour les Romains. Un satyre cornu, velu, joufflu, vouant sa vie au stupre et la fornication, courant après les jeunes filles effarouchées. Non, le grand Pan n’est pas mort…

Cette mythologie de l’antiquité s’est prolongée au-delà du Moyen-Âge. Gabriel Bataille, au XVIIe siècle, devenu maître de musique, compose de nombreux airs de cour accompagnés au luth. L’un de ceux-ci est voué au satyre cornu, une chanson qui conte la mésaventure d’une belle aux prises avec cet être poilu, priapique et bien sûr très entreprenant. Pas étonnant que cette chanson se danse en branle double … !

La mezzo-soprano Marie-Claude Chappuis sort de son répertoire d’opéra et de musique sacrée, en interprétant, avec vigueur et conviction, cet air profane et polisson, particulièrement à la fin de la chanson lorsqu’elle implore les juges de réduire la peine infligée au sauvage.

Une version plus folk est parue sur l'Anthologie de la chanson française, interprétée par Gilles Elbaz en 1994. Une autre dans un style pagan, écourtée, plus païenne et sauvage est sortie en 2001 avec le groupe Stille Volk. [D.M.]

Un satyre cornu

Un satyre cornu qui n’est pas trop habile (bis)

Amoureux devenu d’une tant belle fille

Non, ne lui coupez pas, laissez-lui son pauvre cas !

Non, ne lui coupez pas, laissez-lui son pauvre cas !

L’ayant entre ses bras, dedans un bois seulette (bis)

Ne la devait-il pas coucher dessus l’herbette ?

Non, ne lui coupez pas, laissez-lui son pauvre cas !

Non, ne lui coupez pas, laissez-lui son pauvre cas !

Il lui porta la main bien haut sous sa chemise (bis)

Si bien que ce vilain en humeur l’avait mise.

Non, ne lui coupez pas, laissez-lui son pauvre cas !

Non, ne lui coupez pas, laissez-lui son pauvre cas !

Ce badin toutefois eut si peu de courage (bis)

Qu’elle sortit du bois avec son pucelage.

Non, ne lui coupez pas, laissez-lui son pauvre cas !

Non, ne lui coupez pas, laissez-lui son pauvre cas !

Mais tout cela n’est rien qui ne fait autre chose: (bis)

Le plus souverain bien, c’est de cueillir la rose.

Non, ne lui coupez pas, laissez-lui son pauvre cas !

Non, ne lui coupez pas, laissez-lui son pauvre cas !

Hélas ! Faut-il tromper les filles de la sorte ? (bis)

On lui devrait couper les trois pièces qu’il porte !

Non, ne lui coupez pas, laissez-lui son pauvre cas !

Non, ne lui coupez pas, laissez-lui son pauvre cas !

King Kong - M.C. Cooper et E.B. Schoedsack (1933)

Quelque part dans l’océan Indien se trouve l’île du crâne, Skull Island, une île mystérieuse à peine mentionnée sur quelques cartes. Une équipe de tournage vogue à sa recherche pour y réaliser un film. Lorsqu’ils la trouvent enfin et y abordent, ils découvrent une terre peuplée de monstres préhistoriques et d’indigènes hostiles. Lorsqu’ils atteignent le village de ces derniers, ils interrompent malencontreusement une cérémonie religieuse dont la nature leur échappe. Bien que retranchés sur leur bateau pour échapper à la colère des villageois, ils sont impuissants à empêcher les guerriers d’enlever la seule femme de l’équipage, l’actrice principale du film qu’ils comptaient tourner. Lancés à sa rescousse, ils comprennent qu’elle est destinée à être sacrifiée au véritable maître de l’île, un singe géant du nom de King Kong.

Ce scénario de J.A.Creelman et Ruth Rose, d’après une idée originale du réalisateur M.C.Cooper et E.B.Schoedsack allait en 1933 déclencher sans le savoir un des plus grands mythes du cinéma fantastique. King Kong contient tous les éléments fondamentaux du genre. On y trouve un monstre primitif aux prises avec la civilisation occidentale, la sauvagerie face à la science, le sud mystérieux contre le Nord rationnel, et dès le départ les jeux sont brouillés. Si le récit devait effrayer le spectateur, terrifié devant toutes ces menaces venues d’ailleurs, il parvient toutefois à semer le doute. Le monstre est-il vraiment si méchant que cela ? Sa passion à peine dissimulée pour la belle femme blonde n’est-elle pas un signe de son aptitude aux sentiments ? La curiosité et la cupidité des explorateurs est-elle morale ? La réaction belliqueuse de l’armée est-elle justifiée ?

Comme ce sera souvent le cas par la suite, le spectateur sort de ce film avec un mélange ambigu d’émotions contradictoires. La mort de l’animal est une scène déchirante, malgré la dévastation qu’il a causée dans la ville. Dans l’original de 1933 comme dans les nombreuses versions suivantes, c’est un tournant capital dans le film. Le doute s’installe à ce moment sur la signification de l’histoire : est-ce un mythe aux relents racistes, traitant de la civilisation blanche menacée par la barbarie sauvage, ou au contraire une ode nostalgique au monde primitif, condamné par la modernité et la technologie. Même si les réalisateurs ont nié avoir voulu développer un film allégorique, le mythe qu’ils ont laissé est riche de significations à découvrir ou à inventer. [BD]

The Blair Witch Project (Le projet Blair Witch) - J. Myrick - E. Sanchez (1999)

Un trio d'aspirants cinéastes part en repérage dans le village de Burkittsville, quelque part dans l'état américain du Maryland. Mû par une évidente quête d'adrénaline, le groupe commence par questionner la population locale au sujet d'une sorcière réputée pour avoir longtemps hanté la forêt avoisinante. À l'origine de bien des ragots, celle-ci est décrite comme un monstre entièrement couvert de crin de cheval, légende que les réalisateurs Daniel Myrick et Eduardo Sanchez amènent habilement à travers le témoignage d'une habitante quelque peu aliénée : le doute est ainsi semé.

La phase d'exposition du film se voit dès lors matinée d'une dérision de tous les instants, censée contraster avec un développement ultérieur beaucoup plus dramatique. Réalisatrice du documentaire à naître, Heather Donahue emporte d'ailleurs avec elle un ouvrage intitulé How to Stay Alive in the Woods, par l'écrivain survivaliste Bradford Angier, détail qui prête inévitablement à sourire. Bien sûr, personne n'est dupe, dans la mesure où le destin des protagonistes est révélé a priori par le dispositif sur base duquel le film est construit, à savoir le found footage.

The Blair Witch Project est en effet emblématique de ce sous-genre du cinéma fantastique qui entend renforcer l'adhésion du public à la fiction par le biais d'images brutes dont l'authenticité se voit ainsi suggérée. On se plaît néanmoins à évoluer avec les personnages en un crescendo horrifique relativement maîtrisé, engloutis qu’ils sont par la forêt, décor vivant présenté de façon nécessairement hostile pour les besoins du scénario… [SD]

Buffy the Vampire Slayer - Joss Whedon (1997-2003)

Extrait de l’épisode « Beauty and the Beasts », saison 3, épisode 4

Au cours de sept saisons, la série américaine Buffy contre les vampires a eu l’occasion de présenter une multitude de monstres et autres personnages mythologiques, des vampires (évidemment) à la momie égyptienne qui reprend vie, des sorcières (l’arc narratif autour de Willow et Tara) à la mante religieuse qui attire ses proies. Il y a également quelques « velus », des sauvages liés à des légendes anciennes ou à des personnages complètement inventés (les hyènes, Buffy qui devient une femme des cavernes après avoir bu de la mauvaise bière), mais on retrouve au fil de plusieurs épisodes le mythe du loup garou. Oz, un des amis de Buffy, se transforme en effet à chaque plein lune en monstre velu et sème la terreur. Une fois revenu dans son corps humain, il ne se souvient de rien.

Pour éviter de faire du mal autour de lui, il s’enferme dans une cage à chaque cycle lunaire et même s’il semble avoir apprivoisé son côté loup garou, il en a peur. Quand il rencontre Veruca, également louve pendant la nuit, il s’ensuit des ébats amoureux dans la nature, mais elle n’est pas honte de tuer. Oz se rend compte qu’il doit avant tout protéger ceux qu’il aime, tout particulièrement Willow qui a été attaquée par Veruca. Il réalise que son côté lycanthrope fait entièrement partie de sa personnalité et qu’il a encore beaucoup de travail à faire pour l’accepter. Ce personnage du loup garou renvoie aux difficultés de l’adolescence avec la modification du corps, et tout particulièrement le développement de la pilosité, moment qui coïncide avec un éveil affectif et sexuel. Il montre comment faire cohabiter l’homme avec sa partie plus animale. [ASDS]

"Buffy contre les vampires" à PointCulture

The Green Knight - David Lowery (2021)

L’esprit encore embrumé après une nuit d’alcool et d’amour, Gauvain ne s’attend à se trouver au centre de l’attention en rejoignant l'assemblée convoquée au château pour la Noël. Hormis sa belle stature et un pedigree non moins imposant, le fils de la fée Morgane est un jeune homme comme les autres. Qu’à cela ne tienne, le roi Arthur entend rappeler son neveu tendrement à l'ordre en l'invitant, contre tout usage, à prendre place auprès de lui, honneur auquel seul un chevalier peut prétendre. Soudain, une ombre colossale fait irruption au milieu de la salle. Une chose gigantesque, rappelant par sa forme un chevalier, s'avance avec fracas parmi les hommes d'armes plongés dans la stupeur. Pressé de prouver son mérite, Gauvain n’a guère d’autre choix que de relever le défi lancé par le spectre qui domine l'assistance de toute son anatomie statufiée. Or le défi n’est pas moins étrange que son auteur. S’offrant à la décapitation, le Chevalier Vert exige que l’année suivante, son exécuteur se présente à son tour devant lui pour qu'il lui rende la pareille.

Émanation de la nature (par opposition à la société établie autour du roi Arthur), le Chevalier Vert agit en révélateur des failles et des contradictions d'une foi chrétienne empêtrée dans son combat contre le paganisme. La forme du récit liquide tout manichéisme et ne garde de cette lutte que l’image d’un enchevêtrement complexe, celui d’un corps à corps, d’un vertige organique, mental, social et politique entre deux systèmes impuissants à enrayer la souffrance.

Après Peter et Elliott le Dragon, c’est une nouvelle fois en se tournant vers un passé de légendes que David Lowery précise son regard sur le monde civilisé. Le tableau est celui d’une culture dominée par la fièvre de conquête et c’est un désir d’appropriation qui s’exerce sur tous les territoires y compris celui de la forêt. A cette culture mortifère, le cinéaste oppose avec force le règne du vivant, autre nom du sauvage dont la puissance épouse les dimensions du mythe. [CDP]

Voir l'article complet : Douce marche funèbre : « The Green Knight » de David Lowery

La Planète des singes (Planet of the Apes) - Franklin Schaffner (1968)

Le film s’ouvre sur le dernier rapport du capitaine George Taylor (interprété par Charlton Heston) avant de plonger dans un sommeil artificiel. Cet astronaute américain plutôt misanthrope, est parti avec un petit équipage pour une exploration spatiale hors du commun, avec un retour sur terre des plus hypothétiques… Selon une théorie scientifique sur le temps des voyages à la vitesse de la lumière, des distorsions temporelles entre le moment vécu et l’endroit que l’on a quitté sont possibles. Depuis six mois de vol spatial, 700 ans se seraient écoulés sur Terre. Cigare à la main (une séquence devenue rétro-futuriste avec le temps… celui où l’on pouvait fumer n’importe où !), il s’interroge sur la nature humaine : « Une chose m’intrigue : l’homme, cet être si merveilleusement doué, cet extraordinaire paradoxe qui m’a expédié dans les étoiles, fait-il toujours la guerre à son frère ? Affame-t-il toujours les enfants de son voisin ? ».

Le ton quelque peu désenchanté est donné à ce film de science-fiction réalisé en 1967 et sorti sur les écrans en 1968. Aux États-Unis, il s’agit d’une période compliquée : tensions dues à la guerre froide et crainte d’un conflit nucléaire, manifestations contre la guerre du Vietnam (dans laquelle l’armée américaine est embourbée depuis plusieurs années), et lutte pour les droits civiques des Afro-Américains (Martin Luther King sera assassiné en 1968), entre autres.

« Je ne veux pas croire qu’il n’y ait pas dans l’univers quelque chose de mieux que nos bipèdes humains. Je veux trouver ! » — Capitaine George Taylor (Charlton Heston)

Douze mois plus tard, en 3978 (temps terrestre), le vaisseau amerrit en catastrophe sur une planète inconnue. Quelques traces de vie apparaissent… de la végétation et bientôt des humains primitifs, inoffensifs et semblant dépourvus de parole. Une menace s’approche cependant… Noter qu’une tension est entretenue tout au long du film par la bande originale composée par Jerry Goldsmith. Quelquefois sauvage, inquiétante ou étrange, c’est l’une des rares partitions sérielles créées à Hollywood.

Lors d’une chasse brutale, le capitaine est capturé par des singes « évolués » (ils parlent, montent à cheval, utilisent des armes) ; ceux-ci semblent dominer la planète et avoir réduit en esclavage les humains qui s'y trouvent. Protégé par Zira et Cornélius, un couple de chimpanzés scientifiques et progressistes, le capitaine Taylor devra ruser pour tenter de s’évader de ce « monde à l’envers » dont il découvre toute les aberrations, notamment l’arbitraire, la peur de l’autre et l’hypocrisie incarnés par le docteur Zaïus, un orang-outan Ministre de la science et Premier défenseur de la foi !

Dans ce « monde de fou » (capitaine Taylor), les valeur attribuées aux natures humaine et animale sont inversées ; la religiosité et le manque de remise en question font loi ; le monde est clos (une « zone interdite » a été déclarée comme telle dans des « rouleaux sacrés »… elle recèlerait des vestiges d’une civilisation ancienne qui aurait précédé les singes… mais nul ne peut s’y rendre.)

Le film peut être vu comme une dénonciation de l'intolérance et de l’obscurantisme. Il aborde de manière métaphorique le mouvement américain des droits civiques (il est question d’abolition des discriminations raciales qui persistent cependant entre orangs-outans, chimpanzés et gorilles !), la domination relative de l'homme sur la nature et la peur des conséquences d'un conflit nucléaire (coup de théâtre final !).

Le scénario de La Planète des singes, adapté du roman éponyme de Pierre Boulle (1963), est signé de Michael Wilson et Rod Serling, le génial créateur de The Twilight Zone (La Quatrième Dimension). Cette série culte diffusée à la télévision américaine dès 1959 a marqué les esprits (et les marque encore aujourd’hui) par son avant-gardisme et son éclectisme. Des sujets de société comme le racisme, la différence ou des problèmes sociaux y étaient traités de manière inhabituelle, mêlant le surnaturel, le bizarre, la science-fiction… ces codes narratifs permettaient entre autres de contourner la censure omniprésente dans ces années de guerre froide, de « chasse aux sorcières » (maccarthysme) et de pudibonderie. [MR]

Une médiagraphie de l'équipe rédactionnelle de PointCulture : Catherine De Poortere, Anne-Sophie De Sutter, Philippe Delvosalle, Simon Delwart, Benoit Deuxant, Daniel Mousquet et Marc Roesems

Illustration de bannière : (c) Delphine Jacquot / Le Seuil Jeunesse

Actualité

Le jeudi 16 juin à 18.30, dans le cadre des Après-midi sauvages du Quartier Nord à Liège, présentation du livre à la librairie La grande ourse. L'auteur y répondra aux questions de Damien Darcis, chercheur à l'université de Mons et auteur du livre "Pour une écologie libertaire. Penser sans la nature, réinventer des mondes" (Eterotopia, 2022).

« Sauvage ? » d'Alexandre Galand et Delphine Jacquot, Seuil Jeunesse 2022. Lien vers l'éditeur.

Par-delà : blog d'Alexandre Galand

Delphine Jacquot dans les collections de PointCulture