Le futur du travail - Survol des fictions spéculatives sur le travail

Sommaire

Dans son roman Robledo, Daniele Zito imagine un futur proche où un nombre grandissant de personnes sans emploi (qu'ils soient chômeurs, travailleurs licenciés, retraités, etc.) se joint subrepticement au personnel d’entreprises ou de grands magasins, en subtilisant uniformes et badges, pour y travailler illégalement. On comprend au cours du récit que la motivation de ces « ouvriers fantômes » n’est pas financière puisqu’ils ne sont repris sur aucune liste du personnel et aucune fiche de paie, mais qu'il s'agit plutôt d'une question de statut social et du stigmate accolé au temps libre. Comme l’explique Marie Johada dans son enquête sur les chômeurs de Marienthal (éditions de minuit, 1981, cité dans « Le travail » de Dominique Méda) : « Déliés de leur travail, sans contact avec le monde extérieur, les travailleurs ont perdu toute possibilité matérielle et psychologique d’utiliser ce temps (…) La forme d’utilisation la plus fréquente chez les hommes est « ne rien faire » (…) Le temps perd son rôle de structuration de la vie quotidienne ». Les fantômes de Daniele Zito cherchent très exactement à retrouver cette fonction normative du travail, cet accès privilégié à la société et aux contacts humains que ne procurent pas (ou plus) la vie privée et familiale.

Le travail, éternellement

La science-fiction, genre littéraire qui recouvre un très grand nombre de styles distincts de fiction spéculative, intéressés par l’anticipation, la construction d’utopies comme de dystopies, le délire visionnaire, a beaucoup à raconter sur le thème du travail. Elle s’est penchée à la fois sur le travail comme symbole d’oppression et sur le temps libre comme idéal de l’humain du futur. Son analyse a couvert autant le spectre de l’assujettissement au travail que la question de sa disparition. Dans beaucoup de cas, comme chez Zito, il lui a suffi de pousser une hypothèse dans ses limites les plus extrêmes pour révéler, comme dans une fable ou une parabole, des traits insoupçonnés non pas d’un futur imaginaire mais bien de notre société actuelle.

Parmi les classiques

du genre, les deux dystopies les plus célèbres (les plus lues et surtout les

plus enseignées) – 1984 de George

Orwell et Le meilleur des mondes

d’Aldous Huxley – traitent chacune à leur manière du travail comme d’une forme

radicale d’esclavage. Dans le premier, le temps libre, et la vie privée, sont limités

et hautement surveillés, et l’activité humaine est toute entière consacrée à

l’obéissance aveugle et au travail absurde. L’emploi de l’anti-héros Winston

Smith au Ministère de la Vérité en

est le symbole, sa fonction y est de faire disparaître des mots et de réécrire

continuellement l’histoire pour correspondre à la vérité capricieuse de la

propagande officielle. Si une classe de privilégiés rassemblant les hauts

cadres du parti unique au pouvoir vit dans l’opulence, la classe moyenne (celle

de Smith) et le prolétariat vivent eux dans la misère la plus sordide, aggravée

par la guerre permanente instaurée par les trois nations qui se partagent la

planète.

Le Meilleur des mondes d’Huxley est lui basé sur une forme plus délibérée d’inégalité sociale, basée sur une sélection eugéniste de la population. La société y est répartie en castes correspondant à l’intelligence et la beauté de ses membres, classés d’Alpha à Epsilon depuis une élite de gens grands, beaux et intelligents jusqu’à une classe de gens petits et laids destinés aux travaux manuels. Chacune des castes méprise celles qui lui sont inférieures mais est consciente de leur interdépendance et de la nécessité de chacune. Huxley a choisi de décrire un monde dont l’idéologie serait basée sur les méthodes de travail instaurées par Henri Ford dans ses usines. Le Fordisme, à la fois système politique et religion de l’ « état mondial », prescrit une rationalisation à l’extrême de la productivité, et régit tous les aspects de la société. Elle gère le travail de chaque caste mais aussi ses loisirs, répartis entre consommation et participation obligatoire à la vie sociale. Les temps libres sont principalement consacrés au « sexe récréatif » et au soma, la drogue qui maintient la population dans un état de béatitude artificielle. La solitude est une attitude suspecte et le non-conformisme est puni par la loi.

On le voit ces deux

fictions, auxquelles on peut ajouter d’autres œuvres de la même époque comme Nous Autres de Ievgueni Zamiatine, ou

des films plus tardifs comme THX 1138

de Georges Lucas ou Brazil de Terry Gillian, ont avant tout pour thème la menace du totalitarisme. Le

travail en est un élément clé, soit parce que le but de la société y est de

réduire ses citoyens en « machine à produire », soit parce que le

travail y codifie les relations sociales et gère l’intégralité du temps des

êtres humains. Le sombre futur qui plane sur l’humanité est la fin de la vie

privée, remplacée par un temps unique, celui du travail. Les hiérarchies du

travail et celles de l’état se confondent et envahissent la totalité de la vie

humaine.

Dorénavant seules les Machines sont inévitables ! (Isaac Asimov, Les robots)

Cette centralité du

travail dans les visions d’un futur possible a toujours cours dans la

science-fiction contemporaine et on en trouve la trace dans des séries comme Black Mirror ou Trepalium, ou dans des recueils de nouvelles comme Au bal des actifs - Demain le Travail. Les peurs et les menaces développées aujourd’hui

dans la littérature gardent parfois cette vision d’une société carcérale où

l’esclavage est à peine déguisé, mais beaucoup explorent d’autres nuances de la

thématique. L’une d’elles est la disparition du travail, mis en péril par

l’automation. Le personnage du robot est un classique de la fiction mais

son arrivée sur le marché de l’emploi l’est moins. C’est pourtant à présent un

sujet d’actualité et la fiction ne peut que suivre sa progression exponentielle

et envisager le remplacement presque intégral de la classe ouvrière, depuis

l’usine jusqu’aux secteurs administratifs. Les œuvres traitant du sujet se

divisent entre celles centrées sur une humanité réduite au chômage et celles

qui la voient au contraire libérée de la contrainte du travail et pouvant enfin

se consacrer à sa vraie destinée.

On peut

rappeler que le mot robot est apparu pour la première fois en 1920 dans une

pièce de théâtre de Karel Čapek, qui les présentait comme

des automates produits en masse pour travailler en tant qu’ouvriers. Le mot

provient du tchèque robota qui

signifie travail au sens de travail forcé. Outre le thème de l’apprenti-sorcier

qui voit l’homme créer des machines qui se retournent un jour contre lui, comme

le montre la révolte contre la race humaine qui conclut Rossumovi

univerzální roboti, la question du

remplacement de la classe ouvrière est évoquée dès l’apparition de la figure du

robot. En parallèle avec la figure de l’autre, développée dans une tradition

allant des lois de la robotique d’Isaac Asimov aux hubots de la série suédoise Äkta människor (Real Humans), une part de la science-fiction fait écho aux craintes

des luddites, ces ouvriers anglais du XIXème siècle qui, durant la révolution

industrielle, sabotaient et détruisaient les machines qui prenaient leur place.

Longtemps moqués comme des réactionnaires effrayés par le progrès

technologique, les opposants à l’automatisation du travail peuvent aujourd’hui

démontrer que la recherche de la productivité a produit des mutations radicales

du travail, notamment du travail ouvrier et artisanal, sans parler du travail

agricole, causant un chômage structurel qui n’a pas été entièrement compensé

par une reconversion vers d’autres secteurs, comme les services, eux aussi

menacés par la machine.

Kurt Vonnegut dans Le Pianiste déchainé (Player Piano), imaginait en 1952 l’ensemble des professions remplacées les unes après les autres par l’automatisation, depuis le bas de l’échelle jusqu’au sommet de la société. De la même manière les discours rassurants concernant l’automatisation ne parlaient que de « remplacer les travaux lourds et pénibles » et ajoutaient qu’une machine ne prendra jamais la place d’un chauffeur de taxi ou d’une infirmière jusqu’à ce qu’Elon Musk ne se charge du premier et que le Japon n’étudie le deuxième. Récemment la thèse d’une Taxe Robot, censée amortir son impact sur l’emploi, a retenu l’intérêt de personnes aussi diverses que Benoît Hamont ou Bill Gates. La proposition a toutefois été rejetée en 2017 par le parlement européen.

Agilité et migration

Etrangement l’utilisation de la littérature spéculative comme outil de travail et d’analyse a gagné d’autres sphères d’activité et le World Economic Forum a lui aussi publié huit scénarios intitulés « huit futurs du travail ». Si le temps libre et la réduction du temps de travail n’y sont bizarrement pas envisagés comme des solutions possibles à la question, plusieurs des projections évoquent la possibilité du lifetime learning, un mode de vie ultra-flexible ou l’humain devra s’adapter continuellement à l’évolution de la technologie et aux changements structurels de la société. Le spin positif (coaching, développement personnel, etc.) appliqué à l’idéologie, ne suffit pas à faire taire les doutes et les craintes de ses dérives, déjà visibles aujourd’hui dans des concepts suspects comme l’agilité et la flexibilité des adapters. La mobilité du talent, qu’il soit le fruit d’un enseignement sur mesure, ou d’une importation des haut diplômés étrangers (seuls migrants considérés comme désirables et donc légitimes), outre qu’elle ne se préoccupe pas des laisser pour compte qui constitue le reste de l’humanité, entraine une ponction dans certaines régions des travailleurs qualifiés et un déséquilibre entre continents.

La sélection très stricte des candidats à l’emploi prend souvent des allures eugénistes, et le mythe du génie, du talent héréditaire y côtoie les thèses les plus conservatrices et ne cherche qu’à confirmer le sens de la légitimité des classes les plus arrogantes. Dans le film Bienvenue à Gattacca d’Andrew Niccol, ce tri s’effectue sur base de l’excellence génétique. Entreprises et employeurs recourent à des tests ADN discrets afin de sélectionner leurs employés ; les personnes conçues de manière naturelle (et non sur mesure, in vitro) sont systématiquement reléguées à des tâches subalternes.

À cette mobilité verticale répond une autre, horizontale celle-là, qui fait se déplacer dans un monde globalisé des masses de populations à la recherche du travail disparu au niveau local. Un exemple extrême est donné au cinéma par la deuxième adaptation du roman Total Recall de Philip K.Dick réalisée en 2012 par Len Wiseman. Un des rares intérêts du film est le remplacement des colonies spatiales de la première version de Paul Verhoeven par une vision plus dystopique. On y voit un univers post-catastrophe où les seules terres encore habitables sont les Îles Britanniques (rassemblées avec une portion de l’Europe dans une fédération) et aux antipodes, l’Australie, renommée «la colonie ». La première est une grande puissance économique et militaire, tandis que les travailleurs australiens sont réduits à l’état de navetteurs traversant littéralement la planète (dans un ascenseur géant reliant les deux pays à travers la croûte terrestre) pour venir effectuer leur shift dans les usines anglaises.

La science-fiction a souvent traité l’immigration et

l’émigration sous deux formes très différentes : la

colonisation d’autres mondes par les terriens d’une part et l’invasion

extra-terrestre d’autre part. La première rappelle les points communs entre la

science-fiction des débuts avec le western et son idéologie de conquête et

d’aventure, et ne cherche que peu à justifier l’exploitation des territoires

« découverts », tandis que la seconde, malgré ses nombreuses

réussites, a souvent développé une littérature de droite, appelant aux armes

pour la défense de l’humanité et de la civilisation. De La Guerre des mondes de H.G.Wells à Starship Troopers de Robert A. Heinlein, l’alien est toujours une menace et il faudra

attendre un certain temps pour qu’on parle à son sujet de contact et d’échange.

(L’idée de coopération sera pourtant explorée par de nombreux auteurs, de

Samuel Delany à Octavia Butler.) Le film sud-africain District 9 de Neill Blomkamp montre des extra-terrestres, confinés

dans un ghetto à Johannesburg, et exploités comme esclaves.

La vie après la pénurie

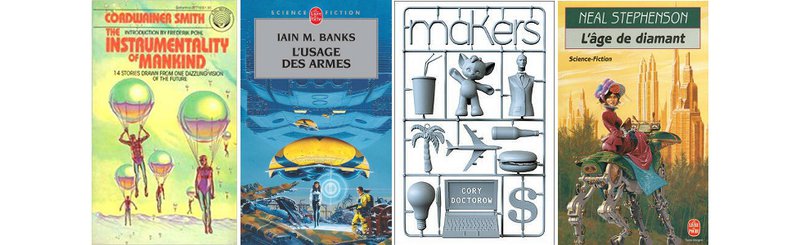

Mais une des pistes les plus intéressantes explorées par la science-fiction sur le thème du travail concerne avant tout sa disparition. Dans la droite ligne des littératures utopistes des XVIIème et XIXème siècles, la SF a poussé la spéculation jusqu’à imaginer des mondes et des civilisations où le travail serait devenu pour une raison ou une autre une chose inutile, un souvenir douloureux d’un âge sombre. Depuis l’automatisation des Seigneurs de l’Instrumentalité de Cordwainer Smith jusqu’aux imprimantes de Cory Doctorow dans ses romans Makers ou Walkaway, les fabricators , qui produisent les aliments comme les biens matériels nécessaires à la vie humaine, répondent au rêve d’une société de l’abondance, que l’anglais appelle post-scarcity, insistant sur la fin de la pénurie et de la disette et partant, sur la disparition de la nécessité pour l’humain de lutter pour sa subsistance.

Déjà inventé par Damon Knight dans son roman Tout et n'importe quoi (A is

for Anything en 1959), les « réplicateurs de matière » ont

progressivement évolué vers la nanotechnologie jusqu’à rejoindre aujourd’hui les imprimantes 3D comme source du minimum

vital comme du superflu. Dans la plupart des scénarios, cette abondance a

un impact évident sur l’économie

et provoque des bouleversements

radicaux dans la société, mais parfois cela ne remet pas en cause les

distinctions de classes et les anciennes couches aisées de la population

conservent un accès plus direct aux ressources que les autres, comme dans l’Age du diamant de Neil Stephenson. Dans

son monde extraordinairement complexe, les « compilateurs » qui

produisent des biens et des aliments à la demande, dépendent toutefois d’une

matière première, dont la source est contrôlée par une élite néo-victorienne

qui la redistribue de manière inégalitaire selon le schéma des anciennes

classes sociales, tandis qu’une autre source est aux mains de l’Empire céleste

chinois qui la répartit, lui, équitablement entre ses sujets. Dans d’autres

cas, lorsque la mutation est

complète et que l’économie marchande s’effondre, l’argent est quelquefois remplacé

par une autre monnaie d’échange, basée sur le mérite, la valeur morale ou

encore la popularité, comme le "whuffie" inventé par Cory Doctorow dans son

roman Dans la dèche au royaume enchanté (Down and Out in the Magic Kingdom), ou

la « reputation economy » dans la saga Uglies de Scott Westerfeld.

Quelquefois cette abondance ne résout pas la question du travail et pour une raison ou une autre l’humanité doit continuer son labeur. C’est une des controverses célèbres concernant l’univers de Star Trek, où de la même manière que la télé-transportation ne remplace pas le voyage intergalactique, la Fédération des planètes unies du XXIVème siècle dispose de réplicateurs de matière et d’un accès globalement illimité aux ressources les plus nécessaires, mais où les échanges marchands continuent entre planètes, et la flotte (sans doute pour des raisons militaires avant tout) reste un milieu socio-professionnel excessivement hiérarchisé. Beaucoup de ces incohérences sont attribuables à des failles de continuité dans le scénario écrit entre 1966 et nos jours et couvrant des périodes distantes de plusieurs siècles selon les séries. Ainsi l’absence de monnaie dans certains épisodes est parfois contredite dans d’autres par l’usage d’un « crédit de la fédération » ou autres « darseks » klingons. Pour beaucoup de ses détracteurs, le monde de Star Trek a des relents de communisme, même si on pourrait tout autant lui trouver des traits méritocratiques typiques de l’idéologie néo-puritaine du libéralisme américain. Le capitaine Picard déclarera dans le film Star Trek : Premier Contact : « l’acquisition de richesse n’est plus le moteur principal de notre vie. Nous travaillons pour nous rendre meilleurs, nous et le reste de l’humanité ».

La question philosophique du temps libre

Cette question est sans doute la question philosophique centrale de la spéculation sur l’avenir du travail. Si le travail n’est plus la seule manière de subsister, de se nourrir, loger, vêtir etc., a-t-il encore une raison d’être? Mais quel est alors le but de cette vie ? Cette question existentielle peut sembler naïve ou ridicule, mais ne possède pas de réponses simples ni évidentes. Certains cas de dépression chez les retraités ont été liés à cette problématique. Beaucoup de gens aujourd’hui ont résolu ce dilemme en cherchant ailleurs un sens à leur existence, grâce à la réduction du temps de travail. Mais s’il n’est plus une obligation et ne monopolise plus une part importante de la vie humaine, quel sera l’usage du temps libre retrouvé? Peut-on imaginer un monde entièrement consacré au repos (et de quoi ?) ou aux distractions (et de quoi ?) ou bien à des activités plus enrichissantes (et lesquelles ?), ou bien allons-nous faire face à une dégénérescence, une décadence généralisée de la civilisation. Le monde du film Zardoz est un exemple en ce sens et une minorité d’immortels aristocrates y languissent dans une existence dépourvue de passion, que seules la violence et la mort peuvent sauver.

Une des causes de la décadence de Rome est souvent attribuée à la Cura

Annonae, la pratique de l’évergétisme qui consistait pour le pouvoir à

s’attirer les bonnes grâces du peuple, ou à entretenir son indifférence

politique, en lui distribuant du grain et de l’huile, et plus tard des

spectacles de cirque. Ce recours au « panem et circenses » pour

détourner la population de la chose publique a longtemps été vu par les

historiens, notamment protestants, comme la source du ramollissement des mœurs

qui aurait entraîné la chute de l’Empire. Une part importante du travail

productif était alors fournie par les esclaves mais la possibilité de ne pas

travailler ou de pouvoir se consacrer uniquement à des activités civiques ou

(plus rarement) artistiques étaient réservée à une élite très minoritaire. L’idée

de poursuivre une vie de ce type a été un idéal bohème comme aristocratique

tout au long de l’Histoire. Si Saint Benoit et plus tard

le protestantisme ont tenté une valorisation du concept de travail comme

contribution au bien commun et édification personnelle, la distinction a

longtemps été faite entre opus et labor, entre le travail créatif que l’on

réalise pour soi et les tâches pénibles qu’on effectue par besoin ou par

obligation. Cette distinction se retrouve naturellement dans la science-fiction

et les exemples abondent de spéculation sur la manière dont l’humanité envisage

son existence dans un monde sans travail. Citons deux exemples opposés :

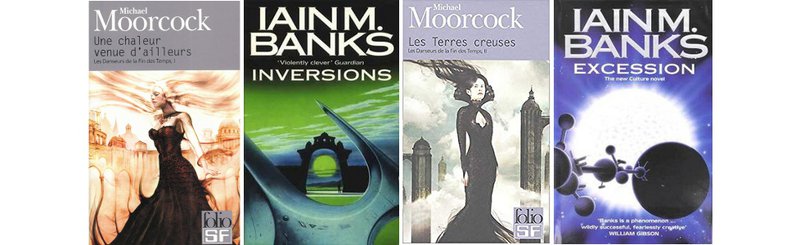

le cycle des Danseurs

de la fin des temps de Michael

Moorcock, et l’univers de la Culture de Iain Banks.

Dans le premier,

Moorcock décrit avec une certaine délectation un monde amoral et décadent où

les derniers représentants de l’espèce humaine, devenu immortels et

tout-puissants, ne savent plus trop comment passer leur temps. De luxure en

excès, de fête en création de mini-univers artificiels, ils trainent une

nonchalance blasée et un ennui que l’imminence de la fin du monde ne parvient

pas à émouvoir. Il faudra l’arrivée d’une voyageuse du temps, débarquant de son

Angleterre victorienne, pour réveiller le goût de l’inattendu et les pulsions

aventurières de la dernière poignée d’humains. Typique de Moorcock et de son

époque (ainsi que de la New wave de

la science-fiction des années 1960), c’est une vision débridée, effrénée et

réjouissante d’un monde idéal nihiliste et maladroit, où l’absurde est poussé à

l’excès.

Dans le premier,

Moorcock décrit avec une certaine délectation un monde amoral et décadent où

les derniers représentants de l’espèce humaine, devenu immortels et

tout-puissants, ne savent plus trop comment passer leur temps. De luxure en

excès, de fête en création de mini-univers artificiels, ils trainent une

nonchalance blasée et un ennui que l’imminence de la fin du monde ne parvient

pas à émouvoir. Il faudra l’arrivée d’une voyageuse du temps, débarquant de son

Angleterre victorienne, pour réveiller le goût de l’inattendu et les pulsions

aventurières de la dernière poignée d’humains. Typique de Moorcock et de son

époque (ainsi que de la New wave de

la science-fiction des années 1960), c’est une vision débridée, effrénée et

réjouissante d’un monde idéal nihiliste et maladroit, où l’absurde est poussé à

l’excès.

Le monde de Iain Banks au contraire, tout comme l’univers de Star trek, présente le travail comme un opus, un choix volontaire d’activités, mais pas n’importe lesquelles. Quand les citoyens de la Fédération rêvent de franchir la dernière frontière, d’explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu, ceux de la Culture, l’univers des romans de Iain Banks, vivent dans un monde libertaire et utopique où rien ne leur est imposé et où seule une petite partie d’entre eux sont tentés par l’aventure. Ces hommes et femmes d’exception sont alors généralement recrutés après une sélection drastique dans les rangs de Contact, le service qui combine les activités diplomatiques, militaires et administratifs de la civilisation pan-galactique qui régit la quasi-totalité de l’univers. Mais le service le plus convoité est celui appelé Circonstances spéciales (ou CS), un service d’élite ultrasecret qui est chargé des missions les plus délicates, notamment dans les rapports avec chaque nouvelle espèce ou civilisation rencontré par la Culture dans son expansion perpétuelle à travers l’univers.

Il n’est pas possible de faire la liste exhaustive des visions du travail à travers la science-fiction, et chaque nouvelle génération d’auteurs et de réalisateurs poursuivent leur exploration du futur, en puisant dans l’évolution constante de notre société présente. C’est un fait avéré que la fiction est souvent rattrapée par la réalité. L’illusion est parfois troublante et certains textes semblent alors prophétiques. On peut arguer que la réalité s’inspire elle aussi quelquefois de la fiction, mais plus généralement il faut avant tout reconnaître la force spéculative de la littérature et surtout examiner les mises en garde de ses prédictions.

Benoit Deuxant

Cet article fait partie du dossier Le temps du travail.

Dans le même dossier :