Sommes-nous tous collapsonautes ?

Sommaire

Covid-19 rime-t-il avec fin d’un monde ? Pablo Servigne, théoricien de l’effondrement, auteur du best-seller Comment tout peut s’effondrer, déclare dans le journal Le Monde : « Cette crise, je ne l’ai pas vue venir, alors que je la connaissais en théorie ». Sommes-nous entrés dans l’ère de l’effondrement ? Et d’abord, de quoi s’agit-il vraiment ?

Partant du constat que les livres qui abordent cette question rencontrent de plus en plus de succès, voire sont labellisés « coup de cœur de votre libraire », même dans de grandes enseignes, Yves Citton et Jacopo Rasmi publient Générations collapsonautes. Naviguer par temps d’effondrement. C’est un livre qui, d’une certaine façon, déroute. D’abord, il est écrit à quatre mains, Yves Citton a 58 ans, Jacopo Rasmi 28, l’idée étant d’éviter les « biais monogénérationnels ». Ensuite, l’ouvrage examine les pour et les contre, mais sans intention de trancher, ni de surfer sur la vague polémique de la collapsologie. Leur méthode de travail consiste plutôt à réfléchir, faire réfléchir, poser les bases d’une troisième voie, éviter les travers du binaire qui opposent, perpétuent les principes de rivalité et de guerre entre camps opposés. L’objectif est plutôt de transformer les interrogations sur la catastrophe qui vient, en « bien commun », « c’est-à-dire pour faire de la perspective de l’effondrement – au-delà de ses charges affectives et disruptives – un horizon transformateur de la pensée et de l’action, au niveau nano-, micro- et macro-politique. » (p.225)

Yves Citton est professeur de littérature. Jacopo Rasmi a réalisé son doctorat sur les nouvelles écritures documentaires (en cinéma, en littérature). Autant dire que leur démarche convoque et croise de nombreuses lectures et visionnements de films. — Pierre Hemptinne

Non pas pour étaler un corpus impressionnant de références, mais pour montrer comment lire et regarder aide à confronter, à comprendre, à déjouer, démonter et remonter de quoi il retourne dans ces enjeux qui déterminent nos vies.

Le titre des chapitres, déjà, révèle la volonté d’enchevêtrer théories, décentrements, vécus multiples d’en haut et d’en bas, expériences esthétiques et poésie, dans une prolifique et féconde écologie des idées : "le miroitement des mots – le point de vue décolonial – l’accommodation aux résurgences – le panorama des fonds – la voyance des fictions – la percée des sourires – la vision des croyances – les rythmes du regard." Et en conclusion : "le remontage du futur". — Pierre Hemptinne

Question de vocabulaire

La première phase consiste à étudier les mots et les images qui prédisent et racontent l’effondrement. En quoi consiste un effondrement, comment ça se produit, quel effet ça fait ? Chute libre, effritement, délitement, écroulement, glissement de terrain, éboulement, tout le lexique de la catastrophe est passé en revue et replacé aussi dans la tradition apocalyptique, les annonces récurrentes de fin du monde.

Cette plongée dans la manière de dire et d’anticiper aide à s’approprier la chose même, à ne pas en subir l’annonce comme un inéluctable cataclysme. Ça sert à raisonner. La dimension d’ensemble est soulignée : « Tout tombe ensemble et au même moment – collapse – parce que les éléments ne tiennent leur vertu que de l’ensemble systémique qui fait leur force. » D’autres auteurs sont convoqués, comme Joseph Tainter, qui « aime à répéter qu’à partir d’un certain pic de complexité, une organisation sociale ‘peut être détruite par le coût requis par son maintien en place’ ». (p.39)

Ce passage en revue des rhétoriques de l’effondrement – en reportant chaque cas de figure à des exemples concrets -, conduit à relativiser l’effet médusant de la catastrophe qui vient. Plutôt que d’être tétanisé par l’instant ultime, mystique, où tout bascule irrémédiablement, il est sans doute plus opérant, plus efficace de prendre en compte les « multiples effritements, affaissements et écroulements qui mutilent et minent déjà notre présent, dans ses inégalités et asynchronies. »

Afin d’élaborer « l’attitude la plus appropriée qui est sans doute de repérer les failles de fragilité et les lignes de conflit qui fendent actuellement nos constructions bancales, pour faire face aux délitements en cours, sans se laisser fasciner par une hantise de collapse à venir qui nous rend aveugles aux destructions, aux combats, ainsi qu’aux solutions alternatives dès maintenant à l’œuvre parmi nous. » (p.54)

Dans quelle ère sommes-nous ?

La littérature effondriste fait principalement référence à l’Anthropocène, ou au Capitalocène pour qualifier notre ère d’un terme expliquant la logique de son effondrement.

Les auteurs préfèrent "Plantationocène". Est-ce juste une coquetterie ? Cette manière de nommer une ère écosuicidaire est née "au croisement des études décoloniales et de certaines sensibilités éco-féministes". — Pierre Hemptinne

C’est dire que cette manière de nommer aura plus de chances de prendre en considération des éléments historiques diversifiés, moins linéairement « blanc mâle occidental ». La plantation fait clairement référence aux prédominances extractivistes des grandes monocultures, à la base de notre système économique et impliquant l’exploitation du Sud et, dès lors prend en compte l’héritage de l’esclavagisme.

« La même structure de raisonnement met en œuvre et en équation la plantation esclavagiste coloniale du XVIIIème siècle, l’industrie lourde soviétique, l’extermination des moineaux mangeurs de semences dans les campagnes chinoises des années 1950, ou la plantation géométrique d’arbres dans le Canada contemporain. » (p.61)

Adopter ce point de vue du Plantationocène est une condition importante pour éviter que « la hantise effondriste » ne soit rien d’autre que « le retournement de la promesse développementiste ». L’effondrement est déjà beaucoup plus avancé en Afrique qu’en Europe. Des formes de savoir sur l’effondrement, indispensables, sont à chercher, notamment, dans ces expériences africaines.

« (…) les utopies afrofuturistes offrent certainement le type de décadrage dont a besoin l’effondrisme pour s’arracher à la pesanteur de ses affects tristes, à dominante clairement dystopique. (…) Autant que des fictions, c’est sans doute des pratiques collectives réelles nées dans les pays colonisés que nous aurions à apprendre de meilleures façons de déjouer nos hantises paralysantes face à « la fin du monde. (…) La pluralité des temps, des expériences et des causalités nourrit celle des bricolages, des inventions et des solutions qui émergent pour aménager des vies après la fin du monde ». Mais, nous Européen·ne·s ne cherchons pas à « comprendre comment l’extractivisme dévaste d’ores et déjà des milieux de vie distants ni à apprendre comment des collectivités se réorganisent pour inventer des possibilités de vie dans les ruines du capitalisme. » (p.71)

On ne se penche jamais assez sur cette question des pluralités des récits et sur la manière non linéaire d’établir l’histoire de ce qui nous détermine, aujourd’hui. C’est pourtant des trames de vie que l’art et la littérature modernes ont souvent explorées, mais tout ça est recouvert par le triomphe du mainstream. C’est un profond changement d’imaginaire dont il est question.

« La conception linéaire du temps emblématisé par la physique newtonienne, qui régit encore nos imaginaires, s’avère en effet de moins en moins adaptée à l’enchevêtrement de nos médiations culturelles qui multiplient et accélèrent, de façon vertigineuse depuis trois siècles, les effets de bouclages récursifs. » (p.76)

Regarder, sentir : changer les cadres perceptifs

Il est souvent question de « changer d’imaginaire » ou d’ouvrir les imaginaires vers d’autres formes de société. Mais de quoi s’agit-il ? Comment s’y prendre ? La texture même de l’ouvrage des deux auteurs donne beaucoup de pistes, entrecroisant concepts, démonstrations théoriques, abstractions et pratiques culturelles, expériences esthétiques, activisme, militantisme. Dans un esprit assez proche d’une éducation populaire réinventée, identifiant la priorité de faire évoluer sensibilité et croyance.

Les récits de fin du monde décrivent souvent l’effondrement du milieu, l’environnement basculant dans un régime complètement hostile, avec l’humain qui survit, se débat.

"L’être-humain-sans-monde nous fait moins peur que le monde-sans-être-humain". Ce qui trahit avant tout une pauvreté de perspective et l’impuissance à penser les interactions essentielles entre "figure humaine" et "les fonds environnementaux". — -

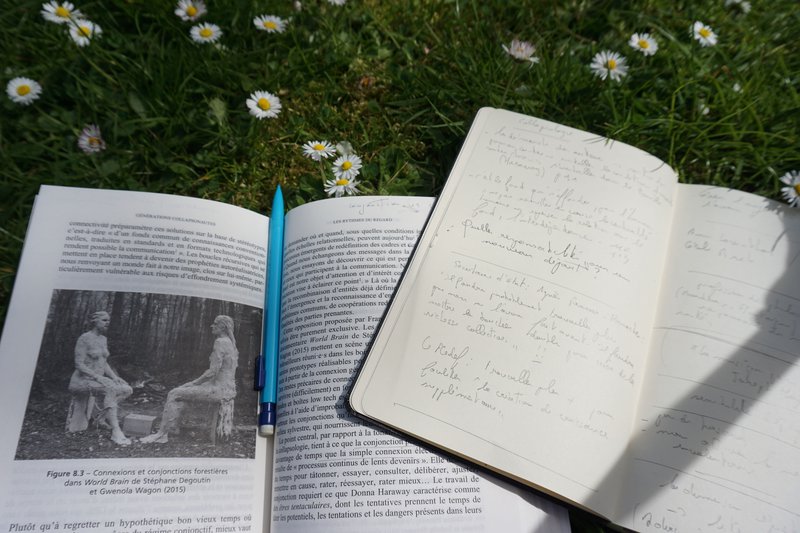

Cette distanciation est un fait culturel construit de longue date. Et qui se trouve renforcée par la tendance récente des systèmes computationnels à rendre compte du réel, mesurer, quantifier, isoler les parties du tout. Elle contribue ainsi à « la décomposition de l’unité du vivant et de son milieu » (Simondon, à l’appui des auteurs). « Les médiations technoscientifiques exploitent les figures (relevés de compte, courbes de croissance, modèles économiques ou météorologiques) comme des unités segmentées, fonctionnelles et reproductibles d’un univers devenu modulable parce que modélisé. » (p.113)

Pour sortir de cette impasse et rendre désirable la condition de « milieux partagés », un certain cinéma nous met sur les rails. Un cinéma qui ne passe pas dans les grandes salles, ni en prime time sur les chaînes les plus regardées. Le cas de Le quattro volte de Michelangelo Frammartino est pris en exemple. Le cinéaste filme « l’arrière-pays montagneux et rural de la Calabre » dont il est originaire. C’est une expérience cinématographique où " le spectateur se retrouve fréquemment face à des plans larges et dépourvus de focus dominant, qui rassemblent en leur intérieur beaucoup d'éléments disparates, parmi lesquels apparaît aussi l'action humaine entre autres choses, sans qu'elle jouisse d'aucune priorité perceptive. La captation du son et son montage s'ensuivent : l'enregistrement semble se faire à distance ouverte, sans cibler la (rare) voix humaine qui devient un bruit dans le chœur des bruits environnementaux. Le fond remonte au premier plan, mais sans que la figure de l'être humain s'en trouve pour autant exclue ni expulsée. » C’est un cinéma qui, « par petites touches », fait « paisiblement exploser les cadres perceptifs et catégoriels qui nous enferment dans nos habitudes plantationnaires. » (p.123)

Le travail sur les images et leur montage « nous font percevoir les fonds comme des milieux partagés qui nous enveloppent et nous traversent, selon une texture continue et plurielle qu’on ne peut réduire, fragmenter ou détacher. » (p.123)

Croire et fictionnariser : amorcer la navigation collapsonaute

Ce sont ces confrontations au sensible qui peuvent, « par petites touches », amener un changement de croyance et faire en sorte qu’il y a de plus en plus de citoyen·e·s qui décident d’explorer la collapsologie comme horizon des possibles et plus comme un rideau de fin. Changer de croyance : l’énergie de toutes les croyances individuelles continue à porter un monde de croissance écocidaire. Par défaut, par automatisme, par bourrage de crâne, par facilité, par confort. « Seule l’interruption d’un certain monde et de sa croyance – bien plus critique, inquiétante et douloureuse que celle provoquée par une œuvre d’art – pourra nous permettre de reformuler et de réadapter les coordonnées de perception, de réflexion et d’action propres à nos communautés pour les rendre compatibles non seulement avec les limites de nos environnements, mais tout autant avec les idéaux que le capitalisme absolutiste actuellement dominant échoue à réaliser. » (p.186)

L’ouvrage de Citton et Rasmi abonde en initiatives où l’art et la littérature ne sont plus de simples loisirs industriels, mais de véritables sources de savoirs à même de soutenir ce changement de croyance, offrant « une occasion privilégiée de fabriquer ensemble des outils de coexistence au sein des milieux saccagés. » (p.148) Autant d’exemples qui mettent à portée de tou·te·s la possibilité d’agir.

Il y a ce cas formidable d’analyse littéraire in situ, mené par Aurélien et Sandrine Teixido, au départ de la nouvelle d’Edgar Allan Poe, "Une descente dans le maelström". L’histoire est celle d’un marin qui survit au vortex mortel, grâce au sang-froid qui lui permet d’observer la dynamique destructrice qui les destine au broyage par le fond, et à dompter finalement la chute dans le vide. Ce récit devient la base d’un "protocole d’enquête et de lecture collective", "aux quatre coins de la planète". — -

Ils invitent ainsi « des survivants d’inondation, des ingénieurs, des climatologues, des géologues, des pêcheurs (Porto Allegre, au Brésil), des biologistes et des anthropologues (îles Lofoten en Norvège), des philosophes (France), des spécialistes d’humanités numériques (Buffalo, dans l’État de New York), des militant·e·s écologistes (un peu partout) à modéliser leurs perceptions de l’effondrement à la lumière des formulations choisies par Poe pour rendre « conte » de l’expérience d’engloutissement et de la survie étonnante de son personnage. » (p.150)

Cela a l’air « infime » en comparaison des « buzz » qui recouvrent la surface de la Terre à la vitesse des câbles optiques. Pourtant, c’est par là que s’enracine une nouvelle humanité et la capacité à relever le défi que personnalise la menace effondriste. C’est ainsi que se constituent les ressources indispensables pour demain.

Passage de la politique 2D à la politique en 3D

Chaque chapitre est un petit traité fourmillant de pistes pour quitter l’autoroute écocidaire, s’aventurer et migrer vers des possibles balbutiants, qui ne peuvent prendre corps qu’en passant par tous les stades du bégaiement et du bricolage, incarnés singulièrement, puis collectivement, par toujours plus de citoyen·ne·s.

Il faut éviter que la collapsologie ne reste « l’illumination » d’une minorité.

Il faut transformer l’effondrisme en "point d’appui le plus radical contre l’éco-négationnisme régnant". — -

Le livre se termine par un mode d’emploi pour un effondrisme « large », ancré dans toutes les strates de ce qui fait société.

La première priorité est de prendre en compte tout le monde et de n’envisager une « politique effondriste » qu’en s’attaquant d’abord aux inégalités — le régime actuel des inégalités, qui empêche de s’attaquer aux vrais problèmes parce que cela signifie, pour certains, de perdre trop d’avantages. Et ensuite de prévoir que la nouvelle société, à inventer, ne reproduise pas une organisation inégalitaire.

Les auteurs insistent sur la nécessité d’associer – et non pas de « gérer » - les plus démunis aux réflexions et prises de décision par ce qu’ils nomment les « undercommons » (« sous-communs ») » et qui désignent « les communs d’en bas, ceux que l’Europe blanche, patriarcale, colonisatrice et modernisatrice (avec ses nombreux alliés de par le monde) a négligés et maltraités, tout en asseyant sur eux son exploitation des natures humaines et non humaines. » (p.231) Et il n’est pas question de « charité », mais de recourir aux savoirs et savoir-faire mis en place par ces populations pour survivre.

L’effondrement des communs qu’épuise le consumérisme des (pays) riches pourrait certes ramener tout le monde au niveau des sous-communs, dont les "undercommers" ont appris depuis longtemps à vitaliser les difficiles conditions d’existence. — (p.232)

Ensuite, aux modèles d’identification qui, jusqu’à présent, sont à l’œuvre dans les différentes cultures et correspondent encore largement aux « identités nationales », il nous est recommandé de substituer le désir d’autres devenirs : un devenir-Black, un devenir-sorcière, un devenir-queer. Ces pistes de devenir entremêlent nos incomplétudes en lieu et place des certitudes « surplombantes ». Et elles contribuent à l’élaboration d’une politique de manières de faire la politique « en 3D » : « décoloniser, dépolémiquer, décompétiver. »

Voici la matière d’une politique culturelle publique, non-marchande, à l’échelle de la planète. En la dotant de moyens au moins égaux à ceux des industries de loisirs. Voici aussi la base d’une réforme des programmes éducatifs et scolaires.

Pierre Hemptinne

Références

Yves Citton, Jacopo Rasmi : Générations collapsonautes. Naviguer par temps d’effondrements,

Le Seuil 2020

À regarder :

Pierre Creton, « Trilogie en pays de Caux »