Îles (5) : Un bagne

Sommaire

L'île du Diable : Papillon (Franklin J. Schaffner) & Papillon (Henri Charrière)

Papillon est le surnom d’Henri Charrière, un Ardéchois condamné en 1931 aux travaux forcés à perpétuité pour un meurtre qu’il nie avoir commis. Il est envoyé au bagne en Guyane, notamment sur l’île du Diable, une prison où sont enfermés à la fois des détenus politiques (comme Charles Delescluze, futur héros de la Commune, ou Alfred Dreyfus) et de droit commun. Il se rendra célèbre par une série d’évasions au terme desquelles il fut chaque fois repris, jusqu’à la dernière qui le mène jusqu’au Venezuela. Il y vivra 25 ans et deviendra citoyen vénézuélien. Sa peine arrive à prescription en 1967 et il peut officiellement revenir en France. C’est à cette époque qu’il écrit ses mémoires, qui deviennent un best-seller vendu à plus de deux millions et demi d’exemplaires en France, et dix millions à l’étranger.

Il obtient en 1970 une grâce présidentielle qui lui permet de revenir vivre en Europe. Il s’installe alors en Espagne, où il meurt quelques années plus tard. Plusieurs enquêtes ont contredit les affirmations de Charrière et il semble qu’une grande partie des aventures racontées dans son livre aient été vécues par d’autres. Il est probable que l’éditeur Robert Laffont ait préféré transformer le projet original d’un recueil d’anecdotes et de témoignages en un roman écrit à la première personne pour des raisons commerciales, une intuition que le succès de Papillon a confirmé.

Malgré son authenticité douteuse, le livre est resté un classique du genre et a été adapté plusieurs fois au cinéma, par Franklin J. Schaffner en 1973 et par Michael Noer en 2017. La première version, qui réunissait Steve McQueen dans le rôle principal de Papillon, et Dustin Hoffman dans celui de Louis Delga, un compagnon fictif, connut un très grand succès public, malgré les critiques souvent négatives. Le film prenait quelques libertés avec le livre et y ajoutait une série de rebondissements : une alternance de tentatives d’évasion ratées et de confinement en isolement, quelques séjours dans la jungle, une série de trahisons et un rallongement de la vie de Charrière. Alors que celui-ci s’était évadé aux alentours de 38 ans, c’est à un âge avancé, vieillard grisonnant, que Steve McQueen se lance dans sa dernière évasion, réussie cette fois. (BD)

C. M. von Hausswolff et Thomas Nordanstad : Hashima, Japan (2002)

Située à 20 km de Nagasaki, l’île de Ha-shima (aussi appelée Gunkan-jima, « île navire de guerre »), que les artistes suédois Carl Michael von Hausswolff et Thomas Nordanstad ont filmé il y a déjà presque vingt ans, fut, après la découverte d’un gisement houiller en 1887, l’île la plus densément peuplée du monde (jusqu’à 5 000 habitants pour 60 000 m² = 83 000 hab./km²). Au cours de la Seconde Guerre mondiale, des prisonniers de guerre coréens y furent contraints aux travaux forcés. Soumis à de mauvais traitements ou tentant de s’évader, environ un quart d’entre eux y moururent. Au début des années 1970, lorsque le pétrole détrône le charbon, la firme Mitsubishi abandonne l’exploitation de l’île. Le dernier habitant quitte l’île en 1974. Il ne reste aujourd’hui sur place qu’une ville fantôme, gigantesque vaisseau de béton, fascinante aberration architecturale.

Le court métrage d’une demi-heure de von Hausswolff et Nordanstad est dépourvu de toute parole (ni interviews, ni voix off), c’est un film-essai uniquement basé sur la relation des images de ruines avec une bande-son électronique, d’abord discrète mais qui s’affirme peu à peu. Le film commence par une approche lointaine, depuis la mer, de la silhouette sombre, très rectangulaire, très orthogonale de cette île-bâtiment, de cette île-béton. Une fois à terre, les artistes filment les ruines des bâtiments, les façades, la nature qui tente de reprendre ses droits, l’eau qui ruisselle sur les anciennes coursives… puis s’immisce à l’intérieur des constructions, dans les commerces et logements, y filment les objets abandonnés (une télévision, des livres, une machine à coudre, une chaise de coiffeur ou de dentiste, etc.). [PD & BD]

« Dépouillé à l’extrême, austère presque, le projet installe un rythme lent, majestueux et mélancolique. Les images se succèdent comme celles d’un cataclysme, une vision apocalyptique que l’aspect industriel et contemporain, et à la fois intemporel, des lieux nous rend proche. » — Benoit Deuxant, blog Noreille, 2008

Michael Winterbottom et Mat Whitecross : The Road to Guantanamo (Royaume-Uni – 2006 – 91 min)

À la pointe sud-est de Cuba, dans la baie de Guantánamo, se trouve un petit territoire de quelques kilomètres carrés occupé par les États-Unis ; une espèce d’aberration sur l’île – contestée par Cuba –, pour qui connaît les rapports conflictuels des deux pays depuis des décennies. Sur la base navale américaine qui y est implantée, se trouve un centre de détention militaire de haute sécurité, le camp de Guantánamo. Des centaines d’hommes suspectés de terrorisme y sont envoyés dans le secret pour y être enfermés dans des conditions inhumaines, parfois pendant des années, en attendant que leur éventuelle culpabilité soit établie par un jugement.

C’est précisément le sort de trois Anglais d’origine pakistanaise, amenés à « vivre » dans ce camp de détention, que retrace le film des Britanniques Michael Winterbottom et Mat Whitecross, dans une forme très prisée par le documentaire anglo-saxon : le « docudrama », qui mêle fiction, témoignages et documents. Le récit est raconté par ceux-là même qui l’ont vécu – les trois protagonistes interviennent face caméra – depuis leur départ du Royaume-Uni jusqu’à leur libération, deux ans et demi plus tard, après avoir été reconnus innocents. Leurs témoignages alternent avec des reconstitutions, mettant en scène des acteurs (au Pakistan et ailleurs) qui rejouent les différentes étapes de leur périple et leurs terribles conditions de détention ; quelques archives télévisuelles ponctuent le film, resituant les grandes lignes des événements de l’époque.

Ils étaient quatre à partir à Karachi (Pakistan) pour célébrer le mariage de l’un d’eux ; sur place, ils prient dans une mosquée où un imam les encourage à se rendre en Afghanistan pour aider la population victime de la guerre entre les talibans et les forces américaines. Arrivés à Kaboul, les quatre hommes – un peu naïfs – sont vite dépassés par les événements, n’aident personne, en réalité, et ne parviennent pas à rentrer au Pakistan (ils sont conduits malgré eux dans la direction opposée, à Kondôz, devenu un front de guerre). L’un d’eux meurt lors d’un raid aérien ; les trois autres sont arrêtés par l’Alliance du Nord, confiés aux Américains à Kandahar, puis transférés à Cuba, dans le camp de Guantánamo.

Dans cette enclave américaine, le corps des détenus ne leur appartient plus. On s’agenouille ou on se couche dans des cages, au milieu d’une cour, sous un soleil ardent ; on n’y bouge que très peu, lorsqu’on n’est pas menotté aux poignets et aux chevilles ou cagoulé, et on baisse la tête. On n’y parle pas non plus, sauf lors d’interrogatoires. Le refus de « coopérer », c’est-à-dire passer aux aveux, quitte à mentir pour satisfaire les geôliers et arrêter le supplice, donne l’occasion aux récalcitrants de croupir durant des mois en cellule d’isolement… Une situation d’autant plus angoissante que, pour le reste du monde, ils sont tout simplement portés « disparus ». (MR)

Martin Scorsese : Shutter Island (2010)

À 18 km au large de Boston, deux marshals américains s’apprêtent à accoster sur Shutter Island, où a été édifié un hôpital psychiatrique réservé aux malades les plus dangereux. L’apparition de l’île coïncide avec les accords sinistres de la Troisième symphonie de Penderecki, donnant le ton au reste du film. Ce petit bout de terre sombre, hérissé de hautes falaises, semble dissimuler tout le désespoir du monde. Sur le point d’aborder, le capitaine du ferry explique aux marshals que Shutter Island ne possède qu’une seule voie d’accès : le dock. L’escarpement des falaises et la végétation épineuse rendent toute tentative d’évasion impensable. Un contingent imposant de gardes armés occupe l’île en permanence. Grilles, portiques, sas, clôtures électrifiées achèvent de rendre l’endroit hautement sécurisé. Trois bâtiments constituent l’hôpital proprement dit : celui réservé aux hommes, celui des femmes, et le dernier, un ancien fort de la guerre de Sécession, sans fenêtres, et construit comme un labyrinthe.

Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Aule sont chargés d’enquêter sur la mystérieuse disparition d’une des patientes de l’établissement. Seul indice de départ : une feuille de papier retrouvée dans sa cellule, sur laquelle sont griffonnés des lettres et des chiffres énigmatiques. L’enquête conduira à un très surprenant dénouement.

Ce thriller psychologique, sous la forme d’un huis-clos, est tiré du roman éponyme de Dennis Lehane. Il place l’action au début des années 1950, juste après la Seconde Guerre mondiale, qui fut source de lourds traumatismes pour les militaires américains. C’est aussi à cette époque que la psychiatrie hésite entre le maintien de la lobotomie et l’usage de la chlorpromazine, une substance révolutionnaire pour le traitement des psychoses… (NR)

Jean-Daniel Pollet : L’Ordre (1973)

En 1973, Jean-Daniel Pollet filme, en duo avec l’ex-architecte Maurice Born, l’îlot de Spinalonga (« la longue épine » en italien) au large de la Crète. Sur cette île de 600 m sur 200 m, l’État grec a parqué, de 1903 à 1957, les lépreux dont elle craignait la contagion. Lorsqu’un médicament a été mis au point, non pas pour guérir la maladie mais pour la stopper, les autorités ont rapatrié les lépreux sur le continent. Voulant atténuer les traces de son inhumanité, l’État grec alla jusque débaptiser l’île par décret parlementaire et lui donner le nom de Kalydon. Mais la maladie se nichait plus – ou au moins autant – dans le regard des autres, des gens « normaux », que dans une réelle menace de contagion. Même traités par le médicament, on ne voulait plus d’eux dans leurs villages d’origine. Ils ont donc quitté une île où ils étaient parqués mais où ils s’auto-administraient et géraient leur propre société et où « on ne mourait jamais seul », pour un univers médicalisé d’hôpitaux froidement orthogonaux et hygiénistes.

Dans le film, c’est Raimondakis, un bouleversant et charismatique lépreux-oracle (« le leader proférateur » selon Pollet, dans l’émission radio De Dieu sait quoi à dieu sait qui) qui nous raconte cette histoire et porte cette réflexion – en se méfiant de notre capacité à les comprendre et à les respecter : « Vous nous plaignez pour la maladie, pourtant je crois que c’est nous qui devons vous plaindre, car si nous, une muraille nous sépare de la jungle, de la vie, nous avons cependant trouvé la cible et le but de la vie ici, dans la fournaise de l’isolement. (…) Vous allez à la catastrophe. Nous vous plaignons. Je vous dis ça sincèrement pour votre décadence, votre indifférence, votre insolence ». [PD]

À lire : Epaminondas Remoundakis : Vies et morts d’un Crétois lépreux (Anacharsis, 2015)

À regarder aussi : Letzte Worte [Dernières paroles], court métrage de 13 minutes de Werner Herzog où, en compagnie d’intervenants crétois, le cinéaste allemand évoque le départ du dernier habitant lépreux de Spinalonga.

Georges Perec et Robert Bober : Récits d’Ellis Island (1980)

« [Ellis Island,] c’est un petit îlot de quatorze hectares à quelques centaines de mètres de la pointe de Manhattan. Les Indiens l’appelaient l’Île aux mouettes et les Hollandais l’Île aux huîtres. […] [Une] île que, dans toutes les langues d’Europe, on a surnommé l’Île des larmes : Tränen-Insel, Wyspa łez, Island of Tears, Isola delle lacrime… » — Georges Perec

Le centre d’accueil, de tri – puis, plus tard, de détention et d’expulsion – pour migrants pauvres qui y était installé (les migrants aisés voyageant en première classe débarquaient directement à New York) a été notamment filmé par Francis Ford Coppola (dans le second volet du Parrain), la musicienne Meredith Monk, James Gray (The Immigrant) ou « l’artiviste urbain » JR, etc.

Récits d’Ellis Island est le titre d’un film en deux volets que Georges Perec et Robert Bober y tournèrent en 1978 et 1979 pour L’Institut national de l’audiovisuel. C’est un film audacieux dans sa forme et sa construction, à mille lieues de l’aller-retour ronronnant entre images d’archives et interviews des reportages télévisés habituels. Toutes les interviews sont concentrées dans la deuxième partie du film, dans le volet « Mémoires » où Bober et Perec enregistrent « à terre », à New York City, la parole d’une série d’immigrants septuagénaires ou octogénaires, juifs et italiens, passés par Ellis Island au début du XXe siècle. Le premier volet, « Traces », compte en tout et pour tout vingt secondes d’images cinématographiques d’archives, à peine deux plans de dix secondes ! Par contre, en un véritable tour de passe-passe, les réalisateurs et leur chef-opérateur Jacques Pamart réussissent à transformer des images fixes (les photographies d’époque de Lewis W. Hine) intelligemment disposées in situ en images en mouvement, par la seule fluidité subtile de leurs travellings et zooms. [PD]

Version longue de l’article :

Charlesia : « Péi natal » (2003)

L’archipel des Chagos est situé au nord de l’océan Indien et est un territoire d’outre-mer britannique qui, contrairement à Maurice, n’a pas obtenu son indépendance en 1965 (Chagos aurait obtenu la souveraineté mauricienne). À la fin des années 1960, le gouvernement britannique a décidé de louer l’île de Diégo Garcia aux Américains pour qu’ils puissent y établir une base militaire. Les Chagos étaient en effet situés dans une position stratégique pour surveiller le mouvement des bateaux soviétiques ou, plus tard, mener des bombardements au Moyen-Orient, notamment en Afghanistan ou en Irak. Cette installation est jugée incompatible avec la présence d’une population autochtone sur l’île et celle-ci est expropriée et menée de force à l’exil aux Seychelles ou à Maurice. À partir de septembre 1971, Chagos n’appartient plus aux Chagossiens, dont la citoyenneté n’est reconnue ni par Maurice ni par la Grande-Bretagne, devenant donc apatrides. L’opposition s’est organisée mais la lutte pour la reconnaissance, une compensation et le retour à Chagos s’est jusqu’à aujourd’hui soldée par un échec. Des négociations entre le Royaume-Uni et Maurice ont eu lieu ces dernières années et les Nations Unies ont statué pour un retour des Chagos sous souveraineté mauricienne, avis ignoré jusqu’à aujourd’hui par la Grande-Bretagne.

Née en 1934 à Diégo Garcia, Charlesia Alexis a vécu l’exil à l’île Maurice. Elle s’est engagée dans la lutte pour réclamer un retour sur la terre natale et transmet ce message par ses chansons. Elle est une des uniques voix incarnant les traditions de Chagos, proches de celles du séga de l’océan Indien. Elle est décédée en 2012. (ASDS)

Arnold Böcklin (1880-1886) / Serge Rachmaninov (1909) : L’Île des morts

Dans l’antiquité gréco-romaine, les Enfers sont situés dans le monde souterrain et abritent tous les défunts. Dans ce monde, l’eau est reine, avec ses sources, ses étangs figés, ses marais nauséabonds et ses nombreux fleuves que doivent traverser les défunts. La mythologie et la géographie du monde d’Hadès a constamment évolué, mais selon Platon

« Celui des mortels qui avait mené une vie juste et sainte allait après sa mort dans les îles fortunées, où il jouissait d'un bonheur parfait, à l'abri de tous les maux ; qu'au contraire celui qui avait vécu dans l’injustice et l’impiété, allait dans un séjour de punition et de supplice, appelé Tartare. » — Platon, Le mythe d’Er

La vision des enfers que le peintre suisse Arnold Böcklin (1827-1901) traduit dans L’Île des morts (cinq versions peintes de 1880 à 1886) est sans doute assez proche de celle qu’en avait Platon.

L’île sur laquelle le nocher Charon emmène son passager semble totalement inhabitée. Au milieu des flots immobiles et sous un ciel tourmenté, elle est nimbée d’une lumière spectrale. Ses contours abrupts sont dessinés par des rochers escarpés. Au milieu, de hauts cyprès noirs s’élèvent, masquant l’intérieur de l’île, qui semble extrêmement exigu. Une façade dans la pierre apparaît sur la droite, presque sans relief.

Serge Rachmaninov fut inspiré par une reproduction en noir et blanc du tableau de Böcklin. Lorsqu’il découvrit l’œuvre originale, il en éprouva beaucoup de déception et décréta qu’il n’aurait jamais écrit cette pièce pour orchestre s’il l’avait d’abord vue en couleur.

Dans son poème symphonique, Rachmaninov s’empare de l’atmosphère à la fois lugubre et méditative du tableau. Il débute par un rythme à cinq temps imitant le mouvement des rames de Charon sur les eaux glacées du Styx. Le compositeur recourt souvent au chromatisme descendant pour souligner la noirceur de la scène. Des plans sonores plus larges, évoquant les souvenirs du défunt, font suite à cette lancinante traversée, avec des passages plus solaires et plus mouvementés, rappelant l’histoire de toute une vie humaine. Les notes du Dies Irae mettent fin à ces rêveries. Peu à peu, le mouvement des rames reprend et la barque de Charon achève de mener son voyageur à sa dernière demeure. (NR)

Nauru, l'île sans musique

La république de Nauru est une île d’Océanie qui constitue un des plus petits États du monde, qu’habitent environ 10 000 personnes. Colonisée successivement par les Allemands, les Australiens et les Japonais, son histoire est avant tout marquée par la découverte, au début du 20e siècle, d’importants gisements de phosphate, qui a été extrait massivement. Ce phosphate a été tout d’abord exploité par les différents colonisateurs de l’île. L’indépendance du pays, obtenue en 1968, transfèrera le contrôle de cette richesse à la population de Nauru. Toutefois cette manne d’abondance fera le malheur de la nouvelle république. Les gisements ont commencé à cette époque à s’épuiser, jusqu’à laisser le pays sans aucune ressource.

Les travaux d’extraction du minerai, ayant complètement bouleversé le sol de l’île, l’ont rendu totalement impropre à l’agriculture. La situation s’est alors inexorablement détériorée, aggravée par de nombreux facteurs : une mauvaise gestion politique et économique, le choix de baser la survie du pays sur un seul produit, désormais disparu, et l’état déplorable de la santé de la population. Celle-ci s’était en effet plongée avec frénésie dans un mode de vie consumériste à l’excès, dilapidant en quelques années sa nouvelle fortune.

Conséquence paradoxale de cette richesse passée de l’île et du niveau de vie très élevé de ses habitants jusque-là, une série de maladies liées à une mauvaise hygiène de vie est apparue : obésité, diabète, insuffisance cardiaque, etc. Tous ces éléments ont amené à la faillite du pays, qui a tenté de s’en sortir par des expédients de plus en plus douteux : le trafic de passeports, l’évasion fiscale, la citoyenneté fictive, le blanchiment d’argent, allant jusqu’à monnayer ses votes à l’ONU. Aujourd’hui, la principale source de rentrée financière de Nauru provient de centres de détention gérés pour le compte de l’Australie. Afin de pouvoir légalement refuser l’asile aux émigrants et aux réfugiés qui tentent de rejoindre l’Australie, le gouvernement a inventé ce qu’il appelle « la solution du Pacifique » : déporter les candidats à l’immigration avant qu’ils ne touchent le sol et les parquer dans des camps d’internement sur Nauru. Ces camps provoquent régulièrement la colère des organisations des droits de l’Homme pour les abus et les violences qu’y subissent les détenus. (BD)

À lire : Nauru sur Mondorama

Wes Anderson : Isle of Dogs (2018)

Avant de devenir une colonie d’exil pour chiens, l’Île Poubelle abritait une importante zone industrielle. Il ne fallut pas moins d’une éruption volcanique suivie d’un tsunami pour que le site soit déclaré insalubre. Au fil du temps, les détritus vinrent s’ajouter aux décombres toxiques, des montagnes de crasse redessinèrent les reliefs de l’île. Seuls demeurèrent les rats. Quelques années plus tard, une même logique d’abandon conduisit les autorités à considérer qu’une décharge à ciel ouvert pouvait fort bien constituer un lieu de rétention adéquat pour la population canine atteinte d’une grippe apparemment incurable. Sur ordre du maire de Megasaki, la ville voisine, tous les chiens furent raflés et, sans autre forme de procès, largués sur l’Île Poubelle.

La réalité de la colonie n’est cependant pas si effroyable qu’on ne le pense. Le bagne accueille l’indésirable, mais pas forcément l’immonde. Ce sont de vieux objets, des restes de nourriture, des débris, bref, le surplus ordinaire issu d’une consommation sans limite. L’arrivée des chiens sur ce tas de choses pourrait bien faire basculer l’île du statut de prison à celui d’eldorado. C’est en tout cas l’avis des enfants. Ceux-ci n’ont plus qu’une idée fixe : retrouver leur compagnon canin.

Par le jeu du découpage et de la mise en boite, le travail d’animation chez Wes Anderson engage un double mouvement de prolifération et de remise en ordre. À force d’accumuler sur son territoire les rejets de la ville, l’Île Poubelle en devient la dépositrice de ses valeurs. Et en effet, le chien ne représente-t-il pas la meilleure part de l’homme ? (CDP)

Erle C. Kenton : L'Île du docteur Moreau (Island of Lost Souls) (1932) & Don Taylor : L'Île du docteur Moreau (The Island of Dr Moreau) (1977)

Adapté du livre éponyme du prolixe écrivain anglais H. G. Wells (La Guerre des mondes…) paru en 1896, L'Île du docteur Moreau a été porté au moins par deux fois avec brio sur grand écran, pour connaître une ultime adaptation en 1996 signée J. Frankenheimer, qui a fait les délices du nanarland !

L’histoire est sensiblement la même et se déroule dans le présent des protagonistes. Un homme échoue sur une île isolée et presque totalement inconnue de l’océan Indien, où un brillant savant pratique en solitaire d’étranges expériences sur des animaux sauvages (arrivés captifs par bateaux), dans le but de créer des hybrides mi-hommes/mi-bêtes. Mais les « créatures » vivant à l’extérieur des dépendances de Moreau ne tardent pas à entrer en rébellion ouverte contre leur créateur.

À 45 années de distance, ces deux réalisations, tout en suivant une ligne narrative proche du livre, proposent chacune un traitement différencié de l’histoire et un casting de choix.

Dans la version 1932, en noir et blanc gothique et sertie d’une photo magnifique, le dénommé Edward Parker est sauvé d’un premier naufrage puis débarqué sur l’île par un capitaine véreux qui fournit Moreau en « matières premières » de tous ordres. Moreau, campé par un impressionnant et massif Charles Laughton, est une sorte de scientifique d’avant-garde sans scrupule (mais au nom de la science) et un gourou charismatique qui manie le fouet avec dextérité et qui vit dans sorte de palais/laboratoire en pierre dissimulé dans la jungle. Ses essais de faire booster les processus évolutifs du vivant se sont d’abord portés sur les plantes avant de se concentrer sur les animaux. Avec des succès très divers selon le degré obtenu d’apparentement à l’homme, ses « chimères » (des animaux morphologiquement modifiés) sont maintenues à l’extérieur du domaine par soumission à la « loi » et la peur du fouet. Et notre démiurge de pousser la séduisante Lota (sa plus belle réussite) dans les bras d’un Parker, qui résiste à la tentation par égard pour sa fiancée. L’arrivée de cette dernière sur l’île va être le déclencheur d'une série d’évènements qui conduiront à un saccage/massacre auxquels seuls vont échapper, de justesse, les tourtereaux…

Sorti quelques années après la première série de films de la franchise Planète des singes à laquelle il fait immanquablement songer dans ses choix esthétiques, L'Île du docteur Moreau (The Island of Dr Moreau) débute par l’arrivée d’un jeune Anglais, ayant survécu au naufrage de son bateau, dans ce qui ressemble à un petit coin de paradis tropical. Mais l’île semble peuplée d’étranges et invisibles créatures et Andrew Braddock doit son sauvetage au docteur Moreau (impérial Burt Lancaster) et de son assistant. Ils vivent dans une grande propriété de type colonial entourée d’une enceinte, comportant un labo (sous clé) et un élevage de grand animaux en cage. Dans le corps de logis vit sa petite protégée, Maria (Barbara Carrera), aussi innocente que terriblement attirante, tandis que la jungle environnante bruisse de cris inidentifiables. Braddock fait la rencontre de ces hybrides mi-homme mi-animal dont la « sauvagerie instinctive » est corsetée par un corpus réduit de lois simples qui s’appliquent sans distinction à tous les habitants de l’île. Et tandis que le jeune homme élabore un plan pour quitter l’île en douce avec sa dulcinée (Maria), la révolte gronde parmi les hybrides depuis qu’un commandement sacré a été transgressé ; Moreau le capture et applique sur lui un protocole génétique inverse (il tend à devenir animal). La rébellion tourne au massacre et au saccage généralisés (animaux et hybrides s’entretuent), auxquels échappent de justesse Braddock et Maria partis sur un esquif de fortune.

Dans cette version, Taylor étaye davantage, et en tenant compte des avancées scientifiques de son temps, le protocole scientifique (le génome) à l’œuvre dans les transformations (à l’époque de Wells et du premier film, on voyait le sang comme le siège de l’hérédité) et tente sur Braddock un processus de métamorphose inversé. Du reste, les deux films partagent le même point de vue sur ce qui différencie fondamentalement les hommes (et la civilisation) du reste du monde animal : le respect de la loi et la sauvagerie innée (?) chez les animaux. Ce qui, au regard du dénouement de cette histoire « frankensteinienne » et de ce que la science avance aujourd’hui, apparait comme doucement désuet. (YH)

Une médiagraphie de l'équipe rédactionnelle de PointCulture : Philippe Delvosalle, Catherine De Poortere, Anne-Sophie De Sutter, Benoit Deuxant, Yannick Hustache, Nathalie Ronvaux et Marc Roesems.

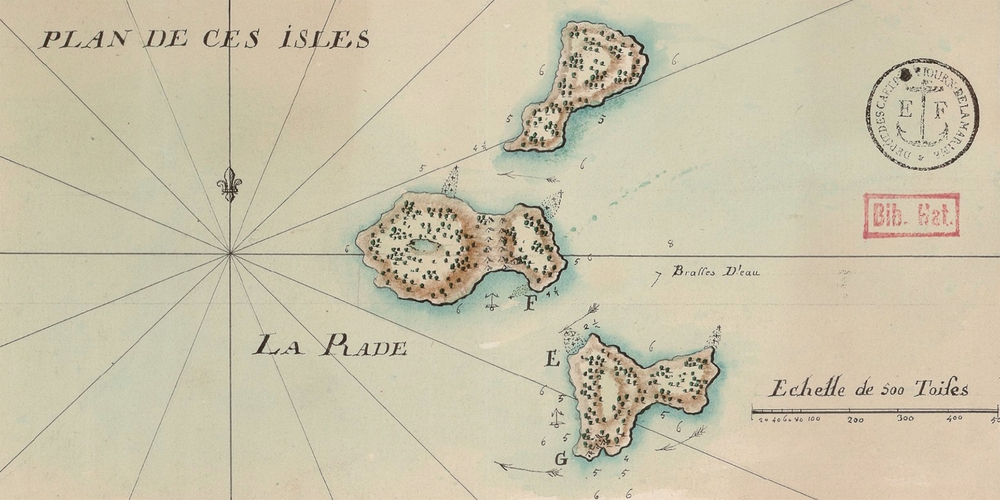

Image de bannière : carte des îles du Salut en Guyane, XVIIIe s. (dont l'île du Diable, qui a servi de bagne pour des détenus politiques français, mais aussi Henri Charrière dit "Papillon") – source : gallica.bnf.fr / BnF

Un feuilleton estival en 8 épisodes

- #1 - vendredi 09.07.2021 - Au large

- #2 - vendredi 16.07.2021 - Des naufragés

- #3 - vendredi 23.07.2021 - La plage

- #4 - vendredi 30.07.2021 - Des villages (et des insulaires)

- #5 - vendredi 06.08.2021 - Un bagne

- #6 - vendredi 13.08.2021 - Du danger

- #7 - vendredi 20.08.2021 - Une montagne

- #8 - vendredi 27.08.2021 - Îles d'eau douce