Incandescence d’Antigone

Sommaire

Partout au monde, il y a ce matin, cet après-midi, ce soir, quelque part, une jeune femme qui veut dire non. Pour laquelle l'ordre social, politique, sexuel, biologique est intolérable. Coup de génie du mythe grec d'avoir vu dans la jeune femme le grand NON. — George Steiner

L’histoire peut se résumer ainsi. Étéocle et Polynice sont les frères d’Antigone. Au terme d’une longue querelle pour le trône de Thèbes, ils finissent par s’entretuer. La pièce de Sophocle, dont l’écriture remonte au Vème siècle avant notre ère, raconte comment, pour quelques pelletées de terre jetées sur la dépouille de Polynice, Antigone se condamne à son tour. Créon, roi et oncle de la jeune fille, ordonne qu’on enterre Étéocle. Polynice, désigné comme traitre, est laissé aux vautours. Estimant que ce dernier a droit, lui aussi, à une sépulture, Antigone désobéit. L’acte revendiqué lui vaut d’être emmurée vivante, jugement suivi d’un double suicide, celui d’Hémon, son fiancé, puis celui d’Eurydice, mère d’Hémon et épouse de Créon. À cette matrice viennent se greffer d’innombrables variantes. Racine, Hegel, Kierkegaard, Heidegger, Brecht, Anouilh, Cocteau, Yourcenar, Bauchau, Ost, Hertmans, Tzavellas, Cavani ou Deraspe ne sont que quelques noms inscrits sur un héritage vibrant et actif. Le mouvement de reprise n’est pas prêt de tarir. Aujourd’hui plus que jamais se manifeste le besoin d’identifier dans un rôle féminin, en réalité une très jeune fille, l’individu capable de défier l’État au nom d’une idée supérieure de la justice.

Dans un essai datant de 1984, Les Antigones, le critique George Steiner dresse un inventaire détaillé des réceptions successives du personnage. Ainsi tente-t-il d’élucider son extraordinaire longévité. Pourquoi cette pièce, pourquoi Antigone plutôt qu’Électre ou Médée ? C’est que, explique Steiner, avec une grande économie de moyens, Sophocle concentre en un personnage les cinq axes éternels du conflit : les jeunes contre les vieux ; les femmes contre les hommes ; l’État contre l’individu ; la mort contre la vie ; l’humain contre les dieux.

« Aujourd’hui, une profonde contradiction sévit au cœur du processus de réécriture. — »

De quoi Antigone est-elle le nom ? Le principe incontestable d’humanité qui guide la jeune fille repose sur une conception du monde difficile à cerner, en effet. Cette ambivalence fait dire aux uns que l’héroïne grecque est l’incarnation de valeurs démocratiques en lutte contre toute forme de tyrannie, tandis que d’autres voient en elle l’expression d’un conservatisme religieux fondé sur le culte des ancêtres. Fidèle gardienne de la tradition pour les uns, égérie du progrès pour les autres, c’est bien un fossé idéologique et moral que creuse l’opposition entre « les Antigones », rassemblement de jeunes femmes proches de la droite et de l’extrême droite qui, sous la bannière floue de l’alterféminisme, se prononcent en faveur d’un modèle féminin rétrograde axé sur la filiation, et « Antigone XXI, blog d’Ophélie Véron, chercheuse en sciences sociales, engagée dans la promotion des mouvements féministes et véganes de gauche.

Je suis là pour vous dire non et pour mourir

Le malaise est réel. Dans sa radicalité, Antigone a souvent tort, et c’est dans cet emploi purement négateur qu’elle est moderne. Face à elle, Créon n’a rien du monstre absolu que voudrait la caricature, et s’il finit par endosser le costume du tyran, ce n’est pas sans arguments. Parmi ceux-ci, la raison d’État figure en bonne place. Une certaine conception de la justice : le roi ne fera pas passer la famille devant la paix. L’intérêt général prime sur l’intérêt particulier. De plus, Polynice est un traitre, il voulait la chute de Thèbes. Étéocle ne valait guère mieux… Ne faut-il pas qu’il y en ait qui disent oui ? se demande Anouilh. Réponse d’Antigone : Je suis là pour vous dire non et pour mourir. À peu de chose près, on croirait entendre Mona, héroïne butée interprétée par Sandrine Bonnaire dans le film d’Agnès Varda, Sans toit ni loi : Je suis là pour vous dire merde. Seulement Mona, à la différence d’Antigone, n’a aucune cause à défendre.

Mon cœur me dit d’aider mon frère

Populaire et aisément récupérable, Antigone peut ne plus s’appeler Antigone, sa posture de rebelle solitaire suffit à convoquer la mémoire de son nom. Pour les auteurs belges Stefan Hertmans et François Ost, la jeune fille se prénomme Nouria (Antigone à Molenbeek, 2019) ou Aïcha (Antigone voilée, 2004). Intérieurement, elle n’a pas beaucoup changé mais c’est une immigrée, l’inverse de la fille de sang royal. Elle n’en demeure pas moins exemplaire, consacrant toute son énergie et tout son temps libre à la poursuite de ses études. On ne peut hélas pas en dire autant de ses frères dont les démêlés avec la police ne sont malheureusement pas entièrement imputables au délit de faciès. Dans le long poème qu’imagine Stefan Hertmans, Polynice endosse l’habit du jeune homme radicalisé, chez François Ost, celui du terroriste présumé. Ces fictions, on le voit, poussent assez loin le jeu de la recontextualisation.

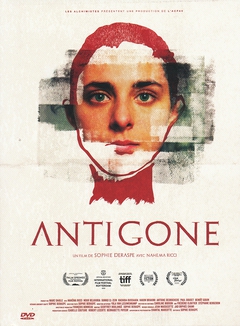

Le cadre post-attentats rapproche ces deux romans d’un film de Sophie Deraspe tourné au Canada en 2019. À Montréal, un statut de réfugiée vaut à Antigone d’habiter un petit appartement avec sa grand-mère et ses deux frères. Orpheline, c’est une adolescente studieuse, réservée. Suite à une altercation avec la police, Étéocle perd la vie. Fou de rage, Polynice s’en prend aux agents qui ont tiré sur son frère. Il est immédiatement arrêté. Détenteur d’un casier judiciaire, il risque l’expulsion. Antigone décide de prendre sa place en prison. Elle se coupe les cheveux, se peint des tatouages sur les bras en vue de mystifier le personnel pénitentiaire et ainsi de laisser à son frère le temps de fuir. Le stratagème fonctionne, la jeune fille est incarcérée pour obstruction à la loi.

Il importe que dans cette version pour l’écran le conflit porté par l’héroïne demeure entier au travers de ses multiples ramifications sociales. Oscillant entre douceur et intransigeance, l’Antigone de Sophie Deraspe occupe tous les fronts, celui de la jeunesse, du genre, de la citoyenneté, de la religion et du corps dans sa capacité d’endurer et de jouir. Je suis née non pour partager la haine, mais l’amour : ces mots que Sophocle met dans la bouche de l’héroïne thébaine se muent en un slogan : Mon cœur me dit d’aider mon frère.

« Antigone vient chercher les êtres là où ils souffrent et rêvent d’une communauté d’affects. — »

Paradoxalement, c’est par l’austérité de son message qu’Antigone subjugue et en impose. Son discours tient en peu de mots. Mais jamais elle ne vacille, son refus ne rencontre aucune limite, pas même celles de la raison. À travers l’embrasement des médias numériques pour cette pure égérie, le film analyse avec justesse le mécanisme d’un soulèvement populaire. De proche en proche c’est en premier lieu Hémon, l’amoureux. Rien de surprenant à ce qu’il prenne fait et cause pour celle dont il admire le courage plus que les idées. Un portrait de la jeune fille reproduit à l’infini, placardé sur les murs, imprimé sur des tee-shirts ou tatoué à même la peau devient le blason autour duquel se retrouve une jeunesse en mal de modèles. Antigone vient chercher les êtres là où ils souffrent et rêvent d’une communauté d’affects.

Tu veux te pencher pour ramasser le bonheur qu’on te jette comme un chien

Elles sont quelques-unes à l’avoir précédée en littérature, mais à l’écran, après Liliana Cavali (Les Cannibales, 1970) et Danièle Huillet (en collaboration avec Jean-Marie Straub pour une adaptation très théâtrale de la version brechtienne en 1991), Sophie Deraspe est l’une des rares réalisatrices à aborder ce récit d’un point de vue féminin. Certes, sous la plume d’un auteur comme Henri Bauchau (dans cet exercice largement inspiré par Marguerite Yourcenar), Antigone ne se fait pas faute d’attaquer l’hégémonie du patriarcat, et déjà chez Anouilh ou Brecht, c’est à un pouvoir viriliste qu’elle s’en prend. Il n’en est pas moins vrai que dans ce rôle, Antigone continue à prêter chair au fantasme masculin. Vierge désirable, « charmante garçonne », jeune fille inconsciente de sa beauté, c’est aussi une amoureuse ardente qui se refuse à l’amour. Dans le regard des hommes, Antigone pourrait-elle paraître moins sexualisée qu’elle ne l’est à ses propres yeux ? Ne serait-ce pas demander l’impossible ? C’est pourquoi Sophie Deraspe offre à son personnage la volonté de se réapproprier cette dimension cruciale pour son autonomie. Le fait qu’Antigone montre son désir à Hémon et que ce soit elle qui initie l’acte d’amour suffit à désamorcer la tension des regards déplacés.

Dans un même mouvement, la cinéaste parvient à débarrasser son film des oppositions binaires qui ailleurs parasitent l’histoire. Ce n’est pas contre une société d’hommes qu’Antigone se bat, c’est contre une société d’institutions, un système au sein duquel certaines personnes sont en position d’exercer du pouvoir sur d’autres moins bien classées. Peu importe leur sexe, en prison il y a des gardiens et des gardiennes, au tribunal des avocats et des avocates. Le juge est une femme. C’est dire que dans le camp d’Antigone, hommes et femmes sont représentés à égalité. Faut-il préciser qu’Hémon a les cheveux sensiblement plus longs que ceux de la jeune fille ? C’est dans cette dynamique paritaire que le personnage d’Ismène, sœur ultra-féminine d’Antigone, prend tout son sens. À l’autre extrémité du spectre, celle-ci se rêve épouse, mère et coiffeuse… Ce qui fait dire à Antigone : Tu veux te pencher pour ramasser le bonheur qu’on te jette comme un chien. Car voilà ce qui révolte la jeune fille aux cheveux courts. Non pas la chair (elle fait l’amour à Hémon), non pas les hommes (elle étreint le père de son fiancé, plaisante avec son avocat). Ce qui la fait enrager, ce sont les politiques qui font d’elle et de sa famille des exilés privés de la moindre chance d’avenir. C’est pour cet avenir incertain que ses frères se sont mis à vendre de la drogue. Sans doute avaient-ils le choix – Antigone est l’élève modèle digne de recevoir une bourse d’études – mais pas suffisamment.

Peut-être, comme toutes celles qui l’ont précédée, Antigone refusera-t-elle, par principe, de porter un enfant. Mais ce serait au regard du peu de chance que celui-ci aurait de connaître un sort meilleur. Car tout se passe à présent comme si un déterminisme social était simplement venu se substituer aux malédictions divines. C’est pourquoi, en défendant son frère, l’Antigone actuelle est convaincue de ne rien sacrifier. Socialement, elle n’est rien. Sa vie n’a de valeur que morale, et cet état de conscience ne se mesure qu’à ses actes.

Texte : Catherine De Poortere

Cet article fait partie du dossier 8 mars 2021.

Dans le même dossier :

- Femmes puissantes, une sélection de films docs

- « Keep Your Laws off My Body» | Médiagraphie avortement

- « Les Résistantes », film choral d'une journée recomposée

- Lutte pour la dépénalisation de l'IVG en Argentine / Un film de Juan Solanas

- Pilule contraceptive et révolution sexuelle / « The Pill » de Loretta Lynn