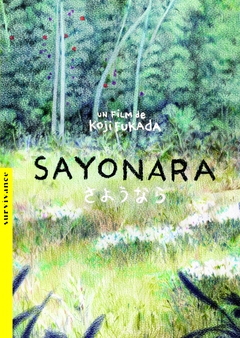

Allez, partons ! ("Sayônara" de Koji Fukada)

Sommaire

Allez partons /Allons voir ces montagnes encore invisibles /Tu sauras endurer cette solitude. — Bokusui Wakayama

Le Japon, une île.

Tania, blonde et diaphane, endure de longues journées d’abandon allongée sur un divan. Par la fenêtre se découpe un paysage de montagnes et de champs désolés. La détresse qui pourrait être la sienne dans des circonstances moins tragiques transparait à peine dans son regard étrangement fixe. Il y a longtemps, le Japon lui a sauvé la vie en permettant à ses parents de s'y réfugier. La famille fuyait alors l’Afrique du Sud, la fin de l’apartheid et les représailles commises contre l’oppresseur blanc. Désormais, la jeune femme se trouve prisonnière de l'île où sévit un ravage moins sélectif : la radioactivité.

C’est à la suite d’une série d’attentats commis contre les centrales que la pollution a envahi la totalité des terres. Pour survivre il faut s’en aller. Mais dans le choix qui s’opère fatalement pour déterminer l’ordre des départs, un statut de réfugié compte comme un désavantage. Condamnée, Tania l’est doublement. Atteinte d’une affection pulmonaire depuis l’enfance, elle ne dispose plus des moyens de soigner le mal qui la ronge.

Leona, androïde de compagnie.

Non loin d’elle, dans la pénombre du jour en déclin, se dessine le profil gracieux de l’androïde Leona. Dotée de traits orientaux, Leona s’exprime, à l’instar de Tania, en japonais, en anglais et en français. Sa conversation repose préférentiellement sur quelques poèmes qu’elle récite d’une voix mélodieuse, douce quoique dépouillée de tout affect, configuration idéale pour cet exercice. Leona est peut-être actrice, mais c’est avant tout une machine. Son concepteur, le roboticien Hiroshi Ishiguro, est une sommité dans le domaine. La pièce de théâtre signée Oriza Hirata, dont le film est autant le prolongement que la réécriture, engageait déjà sur la scène la présence flottante et incertaine de cette créature à l’apparence et, davantage encore, au grain de voix, tout humains. Pour l’essentiel, le film ne lui demande que d'accomplir son travail de robot : poser des questions, y répondre, puiser dans les capacités infinies de sa mémoire. Le « jeu » de Leona comporte à peine quelques rares éléments de fiction. Sa performance ne remplit pas, a priori, l'objectif d’interroger le risque que représente, pour certains, un robot anthropomorphe capable, sinon d'apprendre à mentir, tout au moins de se décaler d’un contexte donné. En revanche, comme toute véritable apparition, la créature, par l'émerveillement qu'elle suscite, pousse un cran plus loin le questionnement sur la figure du double – c'est-à-dire la croyance et l'adhésion au réel.

Violentes prémices

Hors de ce huis-clos qui place les deux jeunes femmes l’une en face de l’autre puis, progressivement, côte à côte, dans une proximité qui fatalement brouille les contours de l’humain et de la machine, le récit ne s’aventure guère. Les sorties se font rares pour la malade ; l’androïde a perdu l’usage de ses jambes ; dehors, c’est un crépuscule équivoque, une hospitalité toxique. Intrigue et décors minimaux, Sayônara délaisse les topoi du scénario post-apocalyptique dont l'image porte toutefois les violentes prémices. Il est possible qu’une situation désespérée n’entraîne nul ressentiment, nulle révolte. Il est possible que l’inacceptable et l’injuste s’énoncent par antiphrases, c’est-à-dire que le beau et le bien prennent eux-mêmes en charge leur part d’horreur.

Si cette uchronie présente malgré tout quelque affinité avec la conjoncture actuelle, c’est de manière très précise, sans volonté généralisatrice. Le nucléaire (Fukushima) ainsi que la place des robots dans la vie quotidienne des personnes fragiles ou esseulées sont deux phénomènes qui renvoient au contexte japonais. Aucune emphase visuelle ou scénaristique ne cherche à en extrapoler la part – par ailleurs évidente – d’universel. L’ile est le lieu du drame et sa limite. C’est aussi son mode de déploiement : subtil, murmuré.

L’intime – espace de l’irrésolu et de l’impur – porte également sur la thématique des réfugiés les teintes indécises du clair-obscur. La blondeur de Tania, son statut de réfugiée ne l’absolvent pas du soupçon de culpabilité. L’exilé dans le contexte de Sayônara est celui qui jouit d’un privilège. Pas de mérite particulier, que de la chance. C’est en raison de sa qualité de citoyen supérieur, situé en haut de la hiérarchie sociale, qu’il peut avoir la certitude d’être bien accueilli dans un autre pays. Les pauvres, les faibles, les indésirables — ceux-là ne partiront pas : nul autre pays ne leur ouvre ses portes.

Tania : « Sommes-nous des victimes ou agresseurs ? — Leona : Victimes, je pense que vous l’êtes. Toutefois, de là à savoir si vous êtes agresseurs, désolée, je ne saurais le dire. — »

IA émotionnelle

Cette réponse sibylline amorce ce qui, dans un regard bienveillant, passe positivement pour être l’intelligence propre au robot, mieux, sa sagesse. Contrairement à l’humain, la machine connaît ses limites. Elle sait qu’elle ne sait pas. Elle ne se hasarde pas à supposer, à inventer, à mentir. Socratique, elle interroge – et offre les réponses qu’elle possède. Et de même que cette forme d’idiotie-là, si l’on veut, annonce un début d’intelligence (car elle a pour corollaire la curiosité, l’attention), son absence d’affects pourrait bien constituer le socle d'une sensibilité vraie.

« Tania : Comment se fait-il que tu puisses trouver le ciel beau ? — Leona : A la base, ciel et beauté ne sont pour moi que des données. Mais grâce à vous j’ai appris à penser que le ciel était beau. — Tania : Vraiment ? J’ai pourtant l’impression d’avoir appris tant de choses grâce à toi. — Leona : J’ai tout appris des sentiments et des sensations esthétiques avec vous. C’est pourquoi je ne puis avoir aucune émotion en propre. — Tania : Alors je n’ai jamais fait qu’acquiescer à mes propres sentiments. — »

Le poème, lieu de la rencontre

Au-delà des aveux, Leona apprend, Tania désapprend. La nature robotique de l’un des deux éléments du couple ne bouleverse pas le paradigme de la relation, au contraire, elle le renforce en y introduisant une fraction d’étrangeté. La différence est cette part de l’autre qui, irréductible à ma propre connaissance, rend possible mon cheminement vers lui. L’attention, le soin mutuel qui fonde la relation entre Tania et Leona prend sa source dans leur antinomie.

Le poème est le lieu de leur rencontre, à mi-chemin entre le monde matériel et la pensée, le concret et l’abstrait, le signe et le signifiant, le dedans, le dehors, le passé, le présent et l’avenir. Au sein des trois langues à l’aide desquelles les deux jeunes femmes se cherchent mutuellement, le poème ouvre un territoire d’échanges qui ne se réduit pas aux seuls mots prononcés. Les phrases dites à cet endroit désignent un lointain que les mots ne peuvent atteindre mais dont ils font entendre (par retentissement) l’existence.

Le vertige de l'anamorphose

Les images peuvent-elles aller plus loin que le verbe ? Sans doute est-ce là le credo de tout cinéaste. Koji Fukada semble avoir fait sien ce principe, lui qui, en réfléchissant au rendu visuel de Sayônara, se met volontiers dans les pas de Tarkovski (Le Sacrifice) ou de Sokurov (Mère et fils). Christina’s World, œuvre iconique d’Andrew Wyeth, est une autre source d’inspiration sans que l’on sache très bien s’il s’agit de l’atmosphère vaporeuse qui se dégage du tableau, de la délicatesse du trait ou encore, de la rumeur inquiète qui émane de ce portrait de la solitude et de la vulnérabilité.

Une sensation de tiédeur sèche, l’air qui tremble et supporte à peine de laisser transparaître les masses floues des montagnes, lesquelles, lasses, reviennent à lui… On voit bien comment l’image déploie ses propres arguments et comment elle peut se passer de commentaires. C’est l’ordinaire du cinéma. Et puis soudain l’image s’anamorphose. Tania et Leona ont entamé leur promenade quotidienne en direction du bois de bambou dont il s’agit de surprendre la floraison, si tant est que l'événement se produise un jour. Tania, défaillante, trouve encore la force de pousser la chaise roulante de Leona. Elles parlent. L’anamorphose suit leur avancée commune dans une entente qui n’a plus rien d’humain, plus rien de sentimental.

« Tania : Es-tu là pour tromper ma solitude ou pour me rendre heureuse ? — Leona : Un androïde ne peut savoir ce genre de choses… Si vous n’étiez plus seule, ne seriez-vous pas heureuse ? — »

C’est à ce genre d’aporie lumineuse que nous conduit le lien singulier qui unit ces deux sensibilités que tout, sinon l'essentiel, sépare, l’une étant humaine, l’autre pas. L’anamorphose a beau souligner le caractère vertigineux de ce rapprochement, il n’est rien de ce qui se dit entre la femme et la machine qui ne pourrait se dire entre deux personnes humaines. Ou entre deux machines.

« Les bambous, une fois en plusieurs décennies, sinon en plusieurs siècles, fleurissent tous en même temps. Pourquoi fleurir de manière si étrange ? — »

Trois temporalités (la fin du paysage)

L’approche de la mort accuse une segmentation des temporalités. Lorsque le temps de vie de Tania touche à sa fin, de nombreuses années attendent encore Leona dont la batterie se recharge à l’énergie du soleil. La mémoire du robot est infinie, inaltérable. Cette qualité, conjuguée au défaut d’imagination qui lui garantit une certaine prudence de raisonnement (l'objectivité ?), pourrait la hausser au statut de pur témoin. Mais qu’est-ce qu’un témoin sans auditeur, un témoin sans relais, sans destinataire ? Et puis, la machine elle-même se compose de matériaux périssables, destructibles. Son corps demande à être entretenu, réparé, voire, au bout d'un temps, changé, opérations dont Leona ne peut plus bénéficier dans l’état d'abandon qui est le sien. Aussi lorsqu’elle viendra à s’éteindre, il restera encore le ciel, les arbres, l’éclosion des fleurs. Mais de paysage, (de poème), après la disparition du dernier témoin, il n'y en aura plus.

Par-delà les montagnes lointaines / Le bonheur a, dit-on élu domicile / Je suis parti à sa rencontre, comme beaucoup d’autres /Pour revenir chez moi, les yeux baignés de larmes. — Carl Busse

Texte et captures d'écran : Catherine De Poortere