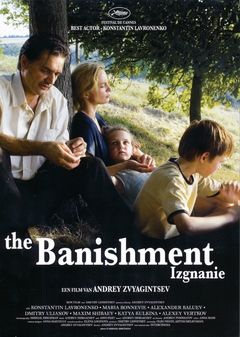

BANNISSEMENT (LE)

« Il est vrai que dans la funeste besogne accomplie pour la destruction de notre amour, [nul ne joue] un rôle égal à deux personnes qui ont pour habitude, l’une par excès

de bonté et l’autre de méchanceté, de tout défaire au moment où tout allait s’arranger. Mais ces deux personnes-là nous ne leur en voulons pas (…) car la dernière c’est la personne que nous aimons et la première, c’est nous-même. » Proust

Le temps d’une vie n’est pas chronologique. La nécessité selon laquelle la succession des instants doit systématiquement s’imprimer dans l’esprit, lorsqu’il s’agit de la mémoire, ne fonctionne pas. C’est pourquoi, d’une certaine façon, les biographies mentent toujours, de la même manière que l’on se ment à soi-même. Les boucles et omissions qui font que, tandis que certains événements semblent se répéter d’autres tombent dans l’oubli, les éclats de souvenirs qui disparaissent aussitôt qu’on tente de les saisir, le trouble et la métamorphose inconsciente que l’on fait sans cesse subir à notre vécu rendent celui-ci totalement insaisissable dans sa masse, mais aussi, actuel, disponible, prêt à ressurgir quand on s’y attend le moins. Cette conception du temps détermine implicitement la structure du second film de Zviaguintsev qui, s’il bouleverse en apparence la logique de la narration, obéit en réalité à l’ordre irrationnel de la mémoire. D’une facture classique, le film n’en est pas moins une lecture intime de la réalité, celle d’un personnage et de lui seul, Alex. Ce qui est montré n’est qu’une interprétation – et non une narration objective, contrairement à ce que la rassurante géométrie des plans et la solide ordonnance des lieux pourraient nous le faire accroire. Car, malgré l’orientation métaphysique du récit, Zviaguintsev se place à hauteur humaine (trop humaine). L’homme est point de départ et aboutissement, hélas, pareil à cette route qui, tout au long du film, entaille l’espace, reliant ville et campagne dans une circularité désespérante.

Alex. A l’intérieur de l’homme renfermé. L’image semble-t-elle froide? L’intrigue semble-t-elle atrophiée, elliptique? Il serait vain d’attendre de cette subjectivité une vision explicite des choses. Nous sommes dans un esprit qui n’analyse pas, qui ressent, souffre – et juge. Son histoire, il la fait commencer ainsi: un retour, celui de son frère, blessé, à la ville; un départ, le sien, avec sa famille, à la campagne. Là-bas, il rouvre l’ancienne maison paternelle, sans âge, poussiéreuse et sombre au-dedans, majestueuse au-dehors, solitaire et fièrement dressée dans une vallée verdoyante. Le soir même, son épouse, Vera, lui annonce qu’elle attend un enfant. Puis elle ajoute Ce n’est pas le tien. Ils ne se regardent pas, ne se fâchent pas, ne discutent pas: Alex s’encourt sans un mot, vers son frère – que lui dira celui-ci? Tue, ce sera bien; pardonne, ce sera bien. Tout est égal. A partir de là, les heures se succèdent presque dans l’hébétude, entre le paraître et la violence réprimée, les visiteurs, les promenades, les jeux des enfants, la vie quotidienne dévalorisée, la nature cruellement resplendissante et la résolution d’en finir, d’éliminer l’enfant, pour tout effacer, tout recommencer… Plus tard, trop tard, Alex comprendra son erreur. L’intuition puis la preuve, à son retour en ville, dans un face-à-face vertigineux, presque schizophrénique, avec lui-même.

La lenteur et l’aridité de la mise en scène donnent au film un ton détaché. C’est ainsi qu’Alex perçoit les choses, les êtres qui pourtant lui sont proches. Vera, incandescente et sensuelle, il ne la voit pas. Il ne tente même pas de l’atteindre, considérant que cette vie étrangère dans son ventre se répand en elle tout entière comme une maladie. C’est un homme asséché – étranger à lui-même. Cet idéal, qu’il avait peut-être dans le passé, lorsqu’il a rencontré Vera (ce prénom désigne aussi la foi en russe), ne subsiste qu’en tant que traces, linéaments invisibles: la beauté du monde qui s’offre sans cesse à lui, sa famille qu’il prive d’amour, et, de façon plus explicite, des paroles extraites de la Bible et les fragments d’un puzzle représentant l’Annonciation… Mais la prise de conscience d’Alex passe nécessairement par un acte de violence, qui correspond à une rupture dans le sens même du film. Il s’agit moins d’un châtiment que la conséquence implacable et logique d’un comportement d’évitement. L’esprit de la tragédie grecque. Aussi, le souci d’inexpressivité qui caractérise le jeu de Konstantin Lavronenko (Alex) mime le masque du théâtre antique. Par delà le bien et le mal: le questionnement qui se pose ici dépasse la morale, laquelle n’est encore qu’un stade purement humain vers une compréhension du monde qui, à mesure qu’elle progresse, épuise les concepts, excède la pensée. A priori, un visage dissimulé, sans émotions visibles, renforce le texte. Mais si le texte lui-même disparaît, que se passe-t-il ? Quelque chose se produit, chez le spectateur, qui dépasse de loin la catharsis (cette façon un peu hystérique de concevoir le spectacle) et relève de l’expérience métaphysique.

Œuvre profondément référencée, le Bannissement figure parmi ces créations dont la sensibilité dérive d’une perception intellectuelle de la vie, chaque représentation émanant d’une esthétique préalable qui constitue une étape dans la formation de l’idée. Pour autant, ce regard sur les choses en est-il moins vrai qu’un autre, théoriquement dégagé de toute influence culturelle? Je ne crois pas. Car les références sont aussi multiples que d’autres affects, dont on est moins conscient, mais qui conditionnent eux aussi notre façon de voir. Aussi l’art, loin de pervertir notre sensibilité, de la fausser, l’affine et la développe. Esthétiquement, le cinéma aime la peinture. Outre l’exposition manifeste du tableau de Léonard de Vinci, l’Annonciation à demi défaite traversée par un chaton – innocence sur innocence – l’image tout entière du Bannissement relève de l’art pictural. La photographie de Zviaguintsev transpose deux peintrestrès différents: sa palette s’inspire de Masaccio et de la Renaissance italienne, et les décors reprennent les architectures peintes par l’Américain Wyeth. Encore ne s’agit-il là que de sources conscientes et avouées, car en réalité, il n’est pas un seul plan qui ne rappelle vaguement l’une ou l’autre toile. Cette vision plastique est chez le réalisateur à ce point intériorisée qu’elle en devient une exigence, une condition initiale de beauté – et non un aboutissement. L’image ne doit-elle pas sublimer le mutisme, la réserve des personnages? Pour cela, elle ne peut se contenter d’être belle, encore faut-il qu’elle soit signifiante. Mais, semblable aux dialogues, l’image ne dévoile littéralement rien, elle suggère. Ainsi, les éléments qui nourrissent le récit sont, pour la plupart, invisibles; ils portent la densité sans la lourdeur. Un exemple: le frère d’Alex, Mark, homme trouble lié à la pègre, consulté au sujet de la grossesse importune, finit par dire Tout est égal. Cette expression renvoie aux raisonnements subtils d’Ivan Karamazov, dans le roman de Dostoïevski: Dieu est mort, tout est permis – par conséquent tout est égal. Sans fondement divin, la morale est-elle encore possible? Ce questionnement reste implicite. L’influence de Dostoïevski, on la retrouve encore dans le personnage de Vera, proche de l’héroïne de La Douce. Somme toute, la paternité de l’écrivain russe n’a rien d’extraordinaire, comme celle de Flaubert ou de Proust peut sembler une évidence du côté des artistes français. Dans la mentalité russe, les personnages littéraires deviennent rapidement des archétypes, peut-être parce qu’ils sont conçus comme tels: ceux de Pouchkine, tragiques, shakespeariens (et ce n’est pas un amalgame incongru de ma part que d’assimiler les uns aux autres), ceux de Gogol, comiques, grotesques (comme les créations de Molière), et ceux de Dostoïevski, conflictuels, inépuisables, sans équivalent. Hormis les archétypes, Le Bannissement use abondamment de symboles. Certains sont lisibles: un vol d’oiseaux noirs dans un ciel clair, la pomme, le verger, le ruisseau asséché… Plus discrets, plus subtils, d’autres symboles renvoient à l’intimité des personnages, et semblent ne devoir être compris que d’eux-mêmes. C’est le cas de la chevelure de Vera, blonde, soyeuse, sensuellement défaite quand elle est seule, sévèrement nouée en présence d’Alex. Par la soudaineté et la stridence de la sonnerie, et par l’usage aléatoire dont il fait l’objet, le téléphone annonce un message qui ne vient jamais. La multiplicité des signes, lisibles ou illisibles, indique autant de pistes, d’interprétations – qui s’annulent aussitôt. Les personnages, tous en échec (sauf, peut-être, les enfants) sont l’illustration évidente du caractère foncièrement trompeur des certitudes. Le film n’est pas une allégorie. C’est un tableau qui, comme chez Tarkovski, tend à montrer sans expliquer – sans épuiser le réel. Le visible, en fin de compte, désigne l’invisible. Le trait accuse le vide. La musique, voilée, secondaire par rapport à la bande-son qui, plus d’une fois, la «mange», souligne par son caractère bourdonnant, l’insondable profondeur du réel. Le choix d’Arvo Pärt, déjà sollicité par Gus Van Sant ou Reygadas, en particulier le morceau Für Alina, fait entrer en résonance l’univers spirituel du musicien avec celui du film: vide / silence, boucles temporelles, traces d’une vie qui s’actualise ailleurs.

Ne serait-ce que pour l’intrigue, Le Bannissement rappelle de nombreux films qui envisagent la problématique du couple sous l’angle restrictif (ou terre-à-terre) de la société, qui, confortés par l’observation et l’analyse, en dressent un constat pessimiste, oubliant que la source de ce découragement s’inscrit dans ses prémisses. En tant que «figure sociale», le couple correspond à une structure prédéfinie qui condamne d’emblée son épanouissement: c’est la disparition de l’intimité, l’anéantissement des individus dans leur représentation. Ainsi de Revolutionnary Road, de Sam Mendes. Mais, pour une histoire similaire, le traitement diffère en tout point. Justement, Zviaguintsev efface la société, ayant à cœur d’enlever toute indication matérielle qui permettrait d’établir un contexte. Certes, le film de Zviaguintsev s’intéresse aux liens du mariage, au fonctionnement du couple, mais son point de vue est double: intérieur (le regard d’Alex), et extérieur, distant, métaphysique. Ici, (et c’est une approche très levinassienne) le couple définit un double rapport d’altérité, dont il incarne, évidemment, l’échec. Néanmoins, l’attitude de Vera formule un contrepoint, une tentative de restaurer l’idéal, qu’Alex met en faillite et condamne par égoïsme, bien sûr, mais aussi malgré lui, comme s’il était simultanément objet et sujet de sa propre histoire. L’espace du film (ville / campagne / route) est à la fois effectif et mental. Il définit des «zones» qui sont autant projections mentales que moteurs d’action – n’est-ce pas le principe de la folie ? de l’aliénation? de la foi? Ouverture salutaire qui inscrit Zviaguintsev dans la lignée de Tarkovski, et plus loin, de tous ces cinéastes dont les films mettent en récit un questionnement métaphysique (lire à ce sujet Zones extérieures d’enfermement). Ce découpage en zones renvoie finalement au premier texte de la Bible, et c’est une nouvelle Genèse que Zviaguintsev propose, débarrassée des lectures appauvrissantes accumulées par des siècles de catéchisme, qui reprend les éléments fondamentaux du texte et les actualise. En vain. Le Paradis, quitté depuis longtemps, n’est même plus regretté. En cela, le bannissement est absolu, radical: c’est la foi elle-même qui meurt.

Catherine De Poortere