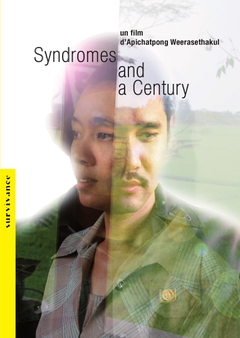

SYNDROMES AND A CENTURY

Décoloniser le temps, se réincarner en d’autres amours

Il ne suffit pas de se scandaliser, il faut aussi sentir autrement, accueillir en soi d’autres perceptions et représentations du monde, ne pas en rester aux fondamentaux linéaires de l’héritage occidental. Le film Syndromes and a Century d’Apichatpong Weerasethakul, récemment édité en DVD, nous en offre l’occasion. Ici, il n’y a rien de linéaire dans ce qui relie et arrive aux personnages au long de leurs lignes de vie. Le cadre temporel et historique dans lequel surviennent les actions et inactions n’a rien à voir avec le nôtre, tout ne commence pas avec la naissance du Christ, les individus vivent plusieurs vies, sont tributaires de la réincarnation. Et ça change, évidemment, beaucoup de choses. D’abord dans la conception de ce qu’est un individu, son enveloppe, sa personnalité et son identité et, dès lors, sa manière de regarder et prendre connaissance de l’autre. Les histoires qui s’ébauchent entre les êtres ont d’autres présupposés, développements et imaginaires. Lors des premiers pas amoureux, par exemple, évoquer les formes que l’on a pu incarner dans des vies antérieures place la relation dans des perspectives bien spécifiques. D’où vient l’attirance pour l’être aimé, son présent, son passé, son futur ? La différence se marque aussi dans le regard posé sur toutes choses : le mouvement et bruissement des arbres dans la lumière, le frisson imperceptible des brins d’herbe dans un vaste champ, ont quelque chose de remarquablement hanté, par là, ça communique avec nous, ce sont des lieux de passage, de transformation. Ça respire comme nous.

Le film, comme d’autres oeuvres du cinéaste, est plié en deux. À un moment donné, l’histoire recommence, presque la même, les décors ont changé, la psychologie des personnages s’est légèrement modifi ée aussi, induisant d’autres destins. Cela crée une forte sensation de déjà vu qui ne se marque pas uniquement à partir du pli, mais se diffuse en amont de la pliure. Celle-ci succède à une scène nocturne bercée par une chanson pop thaïe d’une merveilleuse légèreté sentimentale. Depuis le début du fi lm, on est dans cette étrangeté du déjà vu que l’on voit pourtant pour la première fois. Les personnages aussi, apparemment, comme ralentis, en arrêt devant des décisions difficiles, des seuils difficiles à franchir. On les dirait entendant des voix multiples qu’ils peinent à trier, organiser.

La première partie se déroule dans un hôpital de campagne, chaleureux, animé de proximités entre le personnel soignant et la population diverse, baignée de bruits de nature et de conversations. Dans la seconde, on est au coeur d’un grand hôpital urbain, blanc, aseptisé, avec des atmosphères sonores plus technologiques, machiniques, voire inquiétantes. Dans l’un comme dans l’autre cas, ce sont des théâtres où dialoguent et se confrontent médecines moderne et traditionnelle, lieux de paroles et d’écoute de tous les tourments, du corps et de l’âme. Si le premier, plus maternel, donne l’impression d’être davantage à l’écoute des histoires personnelles des uns et des autres, sensible aux contextes, le second n’est pas pour autant déshumanisé. On y voit un service spécial dédié à la rééducation de militaires amputés. Ce sont de vastes systèmes de soins à travers lesquels passent toutes les souffrances du corps social. Ce sont aussi les théâtres de quêtes amoureuses mélodramatiques.

Autant l’amour comme remède que comme poison. Autant l’amour homosexuel qu’hétérosexuel. Autant l’amour du moment que l’amour intemporel dans ses infinies réincarnations, concret ou chimérique. Entre le dentiste-chanteur de pop et le moine rêvant d’être DJ. Entre la doctoresse, femme de tête, et le médecin des fleurs. Entre le jeune médecin et sa jeune fiancée qui vient lui rendre visite à l’hôpital et attise l’envie d’une autre vie. Mais l’amour n’est jamais montré comme installé, abouti, il est raconté, filmé dans ses hésitations, dans la manière dont il nourrit les rêves, comme principe de vie, courants d’énergies ou d’entropie qui circulent et affectent tous les désirs, se mêlent à l’ensemble de la pharmacologie et toxicologie dont se dote une civilisation. Jamais en ligne droite, mais privilégiant le principe de bifurcation, utiliser son amour pour se soigner et soigner l’autre, selon les opportunités, les accidents de parcours, les urgences. Une approche qui se traduit par l’esthétique méditative du fi lm. La sérénité particulière qui imprègne même les moments plus acides, pénibles, les passages négatifs. Et quand la caméra s’éloigne de l’hôpital, à la fin, elle se glisse dans un grand parc public, radieux, théâtre d’une belle osmose entre nature, humain et urbain. On y rencontre des personnes en train de se donner du soin – athlétisme, assouplissement, pétanque – jusqu’à un grand rassemblement collectif de fitness, au son d’une chanson pop thaïe sautillante. C’est le pendant de la chanson nocturne et d’une scène de gymnastique bon enfant dans le dispensaire de campagne de la première partie. Le jeu de ces scènes qui se répondent, à travers la douce mélancolie de l’ensemble, de part et d’autre du pli, installe un subtil climat d’humour bienveillant, bienfaisant. La prescription est bonne.

Pierre Hemptinne