Des étés de fiction : une métaphore des affects

Sommaire

Misère des sentiments

Dans L’Éclipse, la Rome de Michelangelo Antonioni est peu à peu désertée par ses habitants sous l’effet d’un climat urbain irrespirable. Un tel dénuement de l’espace public, ordinairement bondé, exprime la vacuité des préoccupations dont le réalisateur se gausse – en l’occurrence, la quête du profit – ainsi que la superficialité des rapports qu’entretiennent ses personnages. Sur le chapitre de la désolation estivale, Antonioni signe là une œuvre canonique, créancier malgré lui des générations de cinéastes ultérieurs.

Quoique moins formaliste, Fish Tank, de la réalisatrice Andrea Arnold, rend compte du vide existentiel d’une adolescente dépourvue de figure tutélaire. Cette absence de structure exprime d’autant plus crûment l’inanité de son errance que l’ensoleillement qui a cours dans sa banlieue londonienne, loin de contribuer à son égaiement, en souligne précisément la morosité. Et si les vacances scolaires sont ici à l’origine de l’éclatement du cadre, elles nécessitent parfois davantage pour réaliser tout leur potentiel de désagrégation.

C’est ce que suggère Eliza Hittman avec Beach Rats, sorte de quête d’identité avortée pour un jeune homme qui, d’un atermoiement à l’autre, renonce à assumer ses préférences sexuelles anti-normatives. Le sculptage méthodique enduré par son corps d’éphèbe – rendu d’autant plus visible que la douceur de la météo lui permet de l’exhiber – renvoie au caractère factice des faux-fuyants masculinistes avec lesquels il se débat.

Beach Rats (Eliza Hittman, 2017)

Cette propension à révéler les impostures fait inévitablement écho au cinéma de Sean Baker et, en particulier, à The Florida Project, film qui rend visible la frange tiermondisée de l’Amérique, celle qui investit les motels pouilleux à titre de résidence principale. Vu à travers le prisme insouciant de Moonee, une enfant de six ans livrée à elle-même, ce microcosme urbain se trouve ainsi édulcoré par la palette de tons pastels agissant comme un vernis, tant littéral que métaphorique, appliqué sur la réalité poisseuse de ces laissés-pour-compte. Pourtant, la crudité de la lumière, ligne conductrice de la réalisation, dit aussi quelque chose de leur résilience : en cela, Sean Baker refuse de se vautrer dans la condescendance du misérabilisme.

Agacement des nerfs

L’emploi de la lumière estivale peut donc servir à accentuer un dénuement suggéré par le décor, tout comme elle se fait volontiers le reflet de l’intériorité. Mais elle s’avère également utile pour établir un jeu de contrastes entre forme et fond et, par le hiatus ainsi créé, générer la tension requise par le scénario.

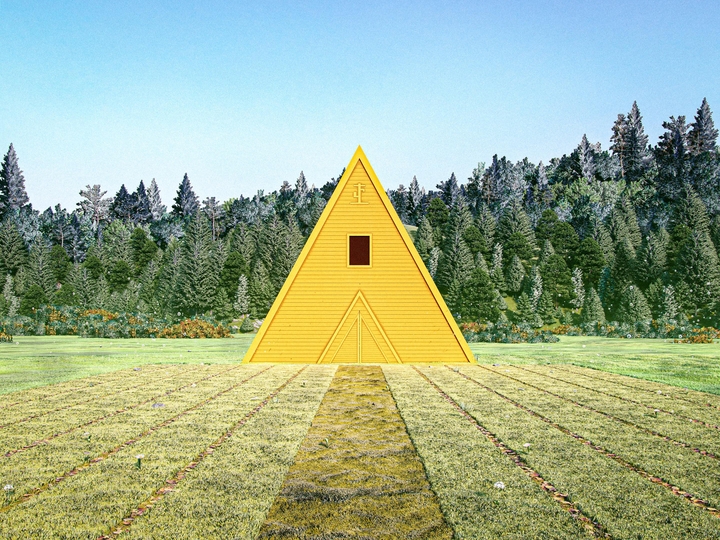

Ce procédé est à l’œuvre dans Midsommar, film d’horreur psychologique qui s’amuse précisément de la contradiction, assez dérangeante, entre des images surexposées, comme blanchies à la chaux, et un propos d’une noirceur abyssale. Les festivités suédoises du solstice d’été, prenant place lors des journées les plus longues de l’année, font de la luminosité permanente le principal facteur d’anxiété des protagonistes : l’épouvante, si elle n’est plus à chercher dans les recoins sombres de l’image selon les tropes du genre, se veut omniprésente, tapie derrière chaque sourire bienveillant.

Midsommar (Ari Aster, 2019)

Une semblable ambiguïté était déjà à la base de la dramaturgie des Dents de la mer, où ce qui a lieu dans l’eau semble en permanence arborer plusieurs visages : se faire peur sur le mode ludique et expérimenter un véritable sentiment d’effroi s’avèrent deux choses difficiles à discerner. A nouveau, un effet de dissonance est de mise entre une atmosphère de détente – à laquelle le spectateur associe naturellement les scènes de plage – et le caractère à la fois inopiné et féroce des attaques de requin. De cette contradiction nait le décalage voulu par Steven Spielberg.

La tension peut aussi être exprimée sans détour, quoi que de façon implicite. C’est le cas avec Douze hommes en colère, dans lequel la sueur qui perle au front des jurés dit tout de la pesanteur de ce huis-clos rendu aussi oppressant que ses enjeux scénaristiques s’avèrent cruciaux : la vie ou la mort d’un jeune homme dont la culpabilité fait débat. Cette approche fut d’ailleurs réemployée par Sidney Lumet dans Un après-midi de chien.

Poussé graduellement jusqu’à son acmé dans Do the Right Thing, un dispositif analogue construit l’exigence dramatique jusqu’à la déflagration de l’émeute finale. Et puisque l’intrigue nécessite un maillage complexe d’interactions sociales, la canicule, exacerbant au passage les tensions raciales préexistantes, met commodément tout ce petit monde dehors, quitte à le laisser s’entretuer.

Do the Right Thing (Spike Lee, 1989)

Trouble émancipateur

On le voit, l’été de fiction correspond souvent à une séquence temporelle susceptible d’amener à maturation des phénomènes qui, jusqu’alors, étaient tout juste latents. Dans l’intervalle entre la germination de l’affect et son épanouissement, apparaît un sentiment de confusion parfaitement symbolisé par la langueur de journées au cap relativement indéfini.

Céline Sciamma a bien démontré cela dans Tomboy. Le film explore la notion d’identité de genre à travers un adolescent dont les questionnements existentiels commencent à poindre. Les vacances d’été, lieu des corps dénudés par excellence, représentent autant d’opportunités de confronter sa propre perception de soi avec le regard d'autrui. La période y apparait d’autant plus structurante qu’elle est mise en regard de la rentrée scolaire, moment fatidique où Mickaël est à nouveau contraint de se couler dans la peau de la fille qu’il ne se sent pas être.

Connexe à la problématique du genre, celle de l’orientation sexuelle et sa définition trouve une résonance particulière dans le mûrissement inévitablement associé à la chaleur. Sciamma, encore elle, ne manquait pas d’illustrer cela avec Naissance des pieuvres, où les jeunes femmes interprétées par Adèle Haenel et Pauline Acquart, bridées par leur conformisme, se frustrent plus qu’elles ne se résolvent à la transgression. Au contraire des protagonistes masculins de Call Me by Your Name, qui laissent volontiers leur sensualité s’éveiller à la faveur contemplative d’un été italien.

Tomboy (Céline Sciamma, 2011)

Quant aux sœurs de Mustang, si la saison se veut pour elles synonyme de première fois, c’est moins par désir brûlant que par servitude. Initiation à la condition féminine en Turquie, le film donne à voir le passage brutal de l’enfance à l’âge adulte pour celles qui endossent désormais un devoir allant de pair avec leur nouveau statut d’épouse : allégorie parfaite de l’été appréhendé en tant que cycle naturel, mais dont l’inexorabilité est immédiatement remise en question. De façon à conjurer le climat de suffocation ainsi engendré, la cinéaste Deniz Gamze Ergüven place le spectateur au diapason de Lale, la benjamine momentanément hors de cause. Et puisque l’extérieur, par opposition aux attributs carcéraux du foyer, désigne à la fois la liberté et le lieu de toutes les perversions, c’est depuis le ventre de la bête que se fomente la révolte.

Une médiagraphie réalisée par Simon Delwart.

Téléchargement pdf : Des étés de fiction : une métaphore des affects

Cet article fait partie du dossier Médiagraphies | 2022-25.

Dans le même dossier :